奥書と刊記の問題

和書において、写本の奥書と版本の刊記は、その本の素性・製作年代・製作環境などを知る上で重要なものです。しかし、奥書はその性質について判別が必要であり、また刊記は必ずしもあるとは限りません。ここでは、それらの問題について解説します。

本奥書と書写奥書

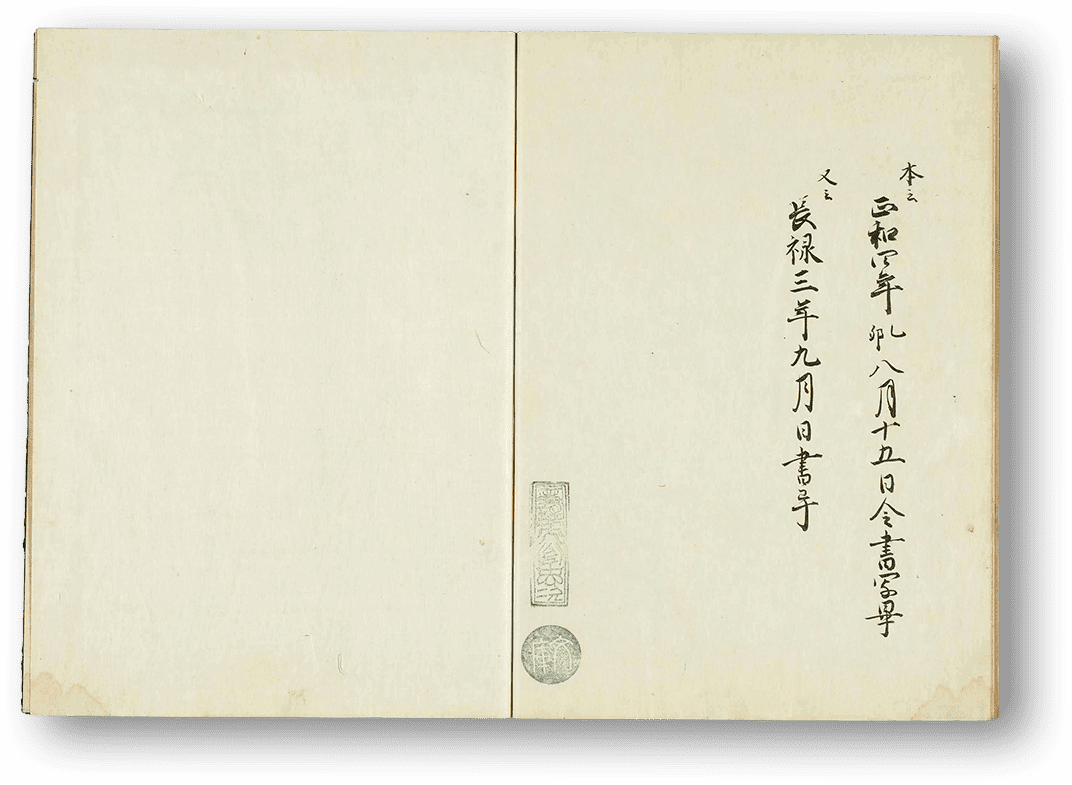

奥書のうち、書写に用いた本(底本・親本)にあったものを本奥書、その本の書写に当たって書かれたものを書写奥書と言います。

本奥書と書写奥書

春日權現驗記繪

本奥書

既存の写本を転写して新しい写本が作られる際、底本(親本)の奥書を転記することが多い。和書では底本のことを「本」と言うので、底本にあった奥書の意味で本奥書と言う。本奥書は「本云」という注記を冠することが多くあり、また署名の下に「判(在判)」とあれば本奥書と認定できる。

奥書の真偽

奥書は写本の素性や書写の事情等に関して重要な情報を提供するものですが、時として権威づけなどのために、偽の奥書が創作されることがあります。

奥書の真偽

偽奥書

権威づけや年代の偽装などの目的から、架空の奥書が書かれることも少なくない。創作された奥書は、人物と年代の矛盾などから、捏造であることが判明する場合もある。

奥書の真偽

撰集抄

真偽不明の奥書

捏造の疑いがあっても、容易に判定できない奥書もある。特に具体的な人物名のない奥書は判断が難しい。

書写奥書・刊記のない本

写本には書写奥書のないものも少なくなく、版本も江戸初期頃までは刊記のないことが珍しくありません。書写奥書や刊記のない本をどう位置付けるか、資料として扱う場合の課題になります。