料紙・附属事項

和書の本体部分は、通常は紙で作られています。ここでは和書に用いられるさまざまな紙と、料紙に附属する事項について解説します。

料紙

和書のうち、表紙以外の本体部分に使われている紙を料紙(本文料紙)と呼びます。ここでは、和書の料紙の代表的なものを例示します。

料紙

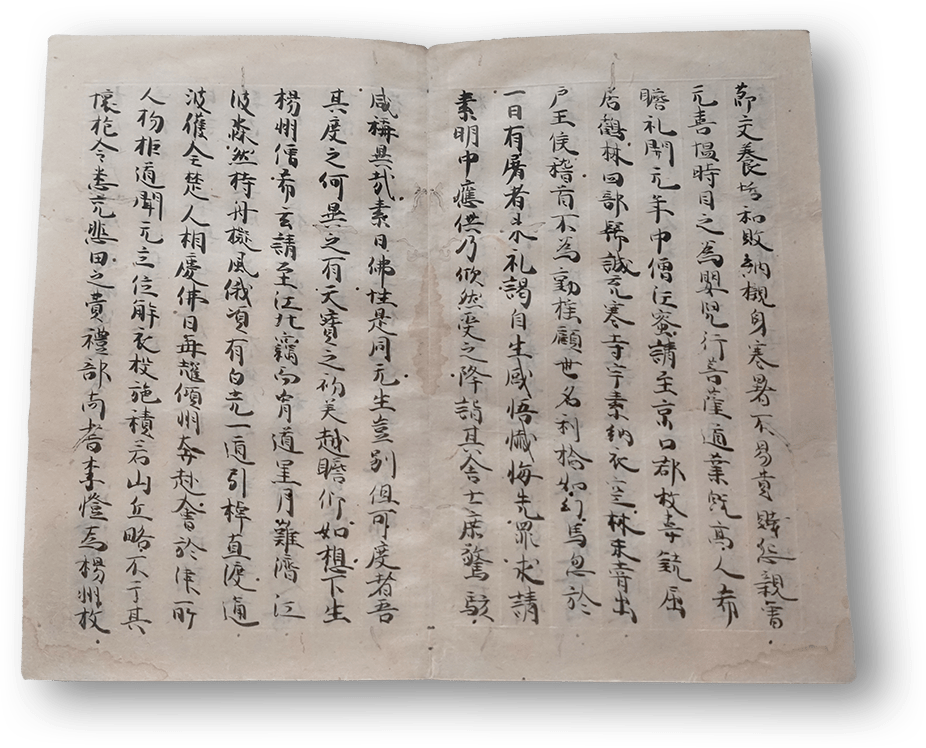

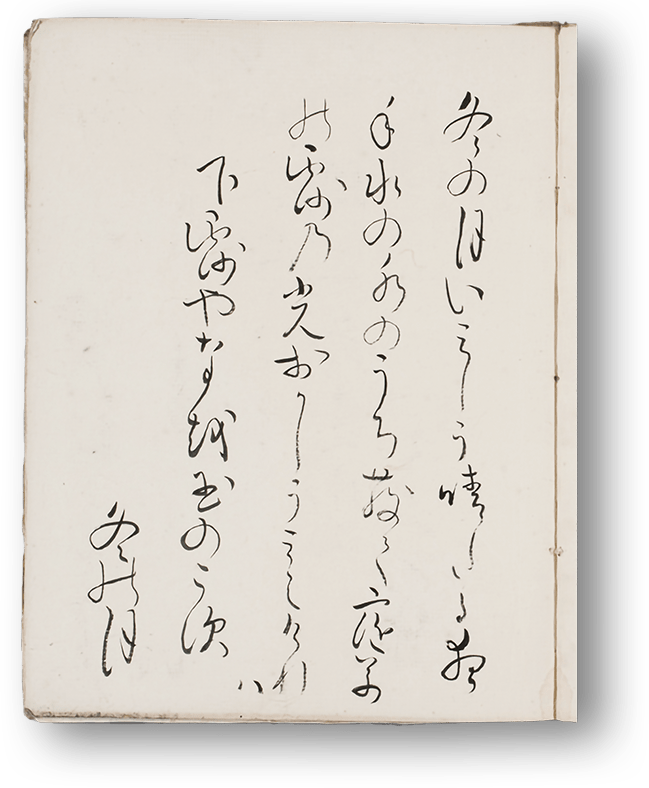

新古今和歌集

鳥の子紙(厚様斐紙)

雁皮の樹皮を材料とする斐紙のうち、厚く漉いたもの。鶏の卵のような色であることから鳥の子紙と言う。楮紙に比べて表面がなめらかである。

その他

その他

丁付

冊子本において、その丁が何丁目に当たるかを記した数字が丁付です。

その他

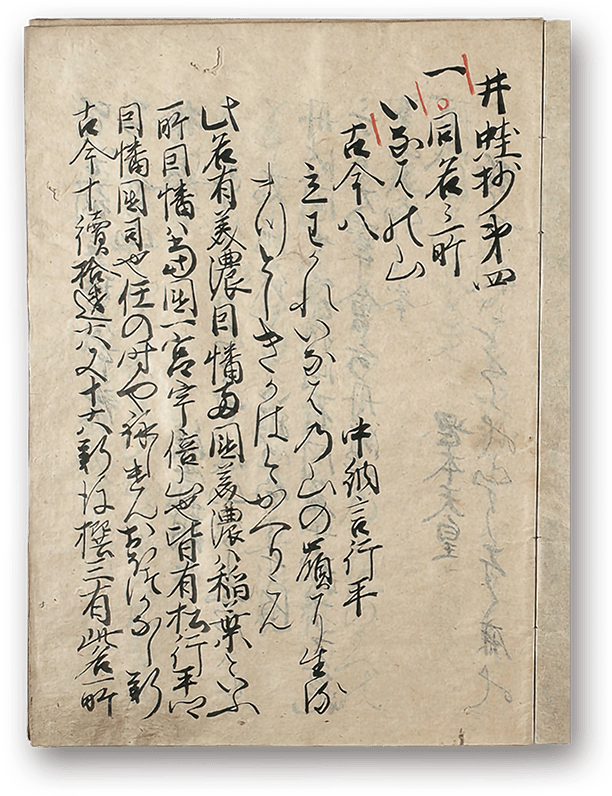

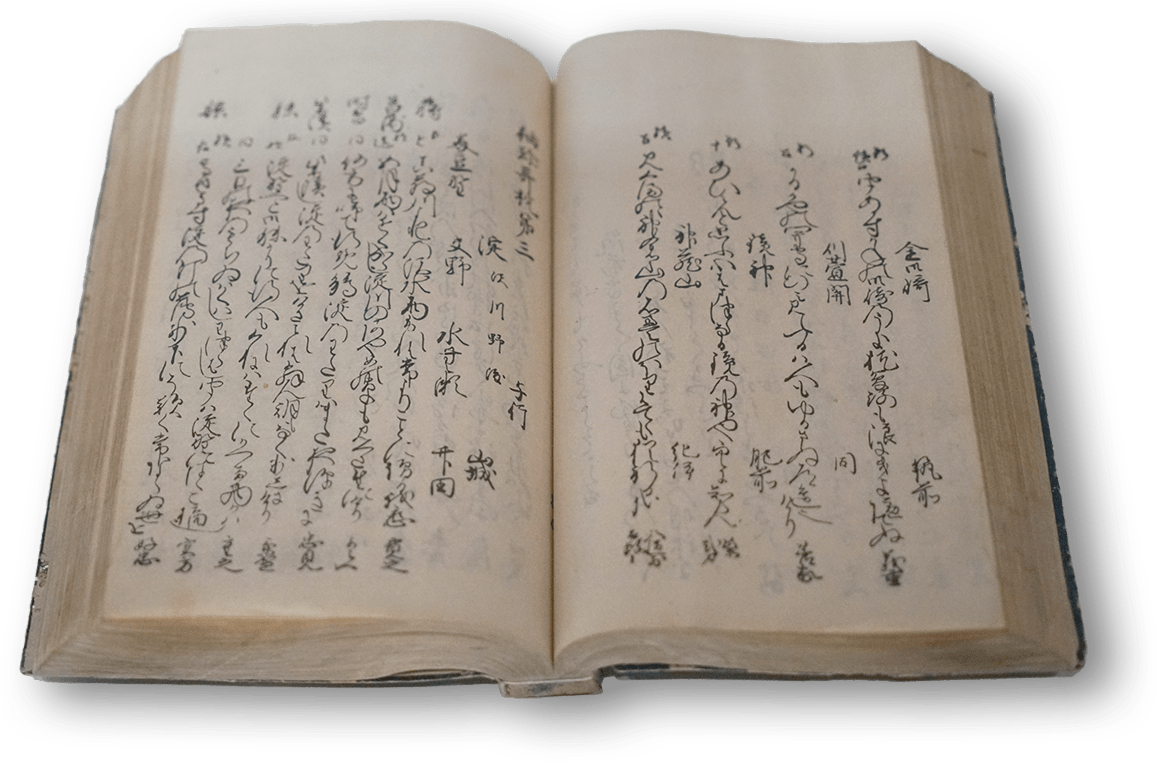

職原抄

界・罫

写本において、上下や行間を揃えて書くために引かれた線が界(罫)です。版本にも、界を持つものがあります。

その他

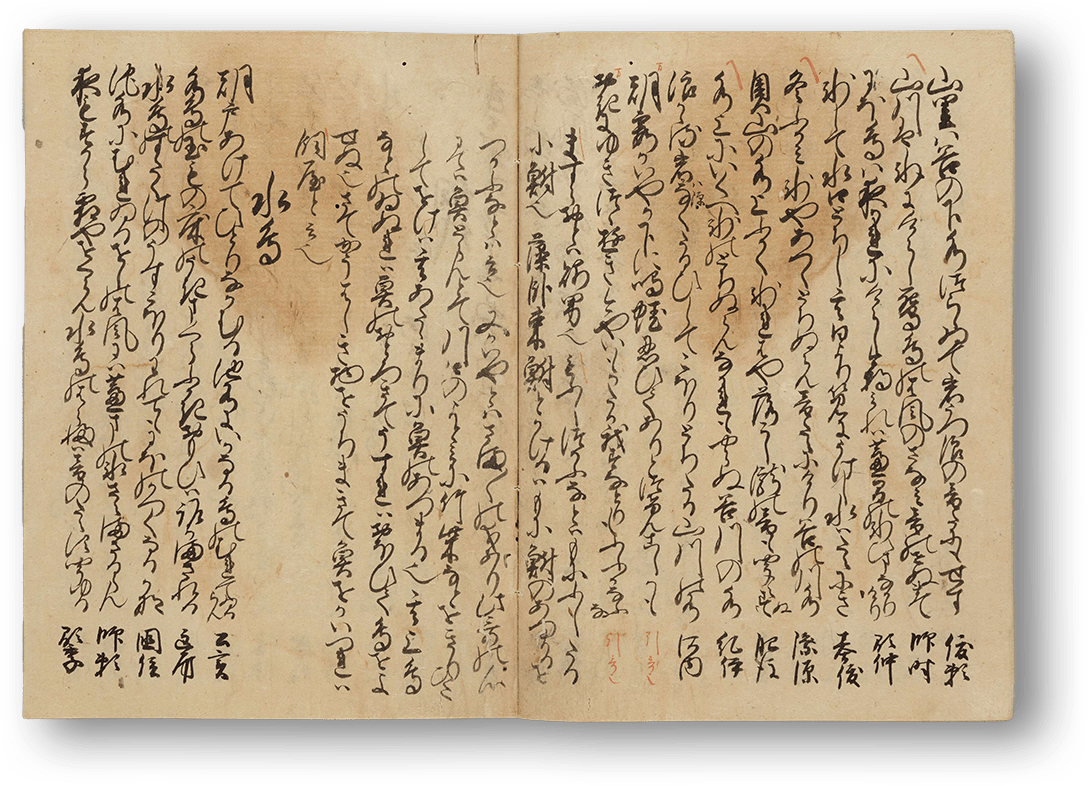

名所都鳥

匡郭

版本において、本文の周囲に引かれた枠線を匡郭と言います。線の種類により、単辺・双辺・子持ち枠などと呼びます。