各時代の写本

日本の写本の歴史は七世紀に始まり、現在に及んでいます。ここでは、その時代的変遷を見ていただくために、各時代の写本の例を選んで展示します。

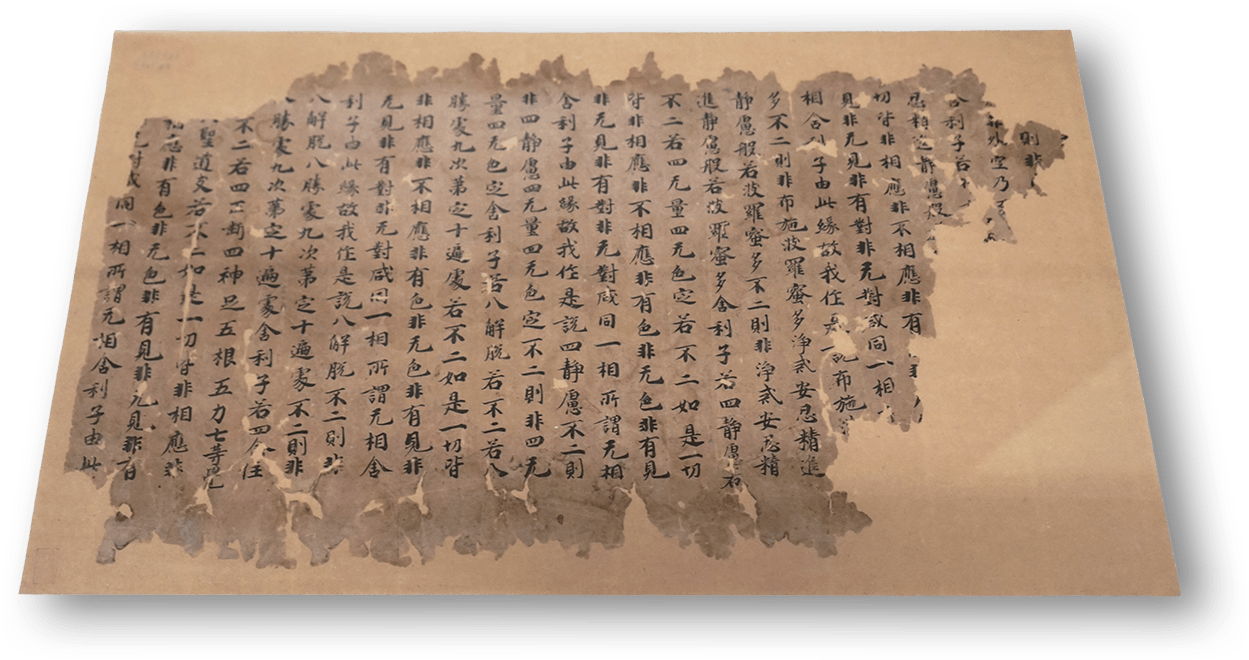

奈良時代の写本

大般若経 断簡

奈良時代の写本

奈良時代の写本で現存するものはほとんどすべて仏書で、その大半が写経です。これらは、現在の所蔵に関わりなく、本来は奈良の諸寺院に伝来したものが主体です。

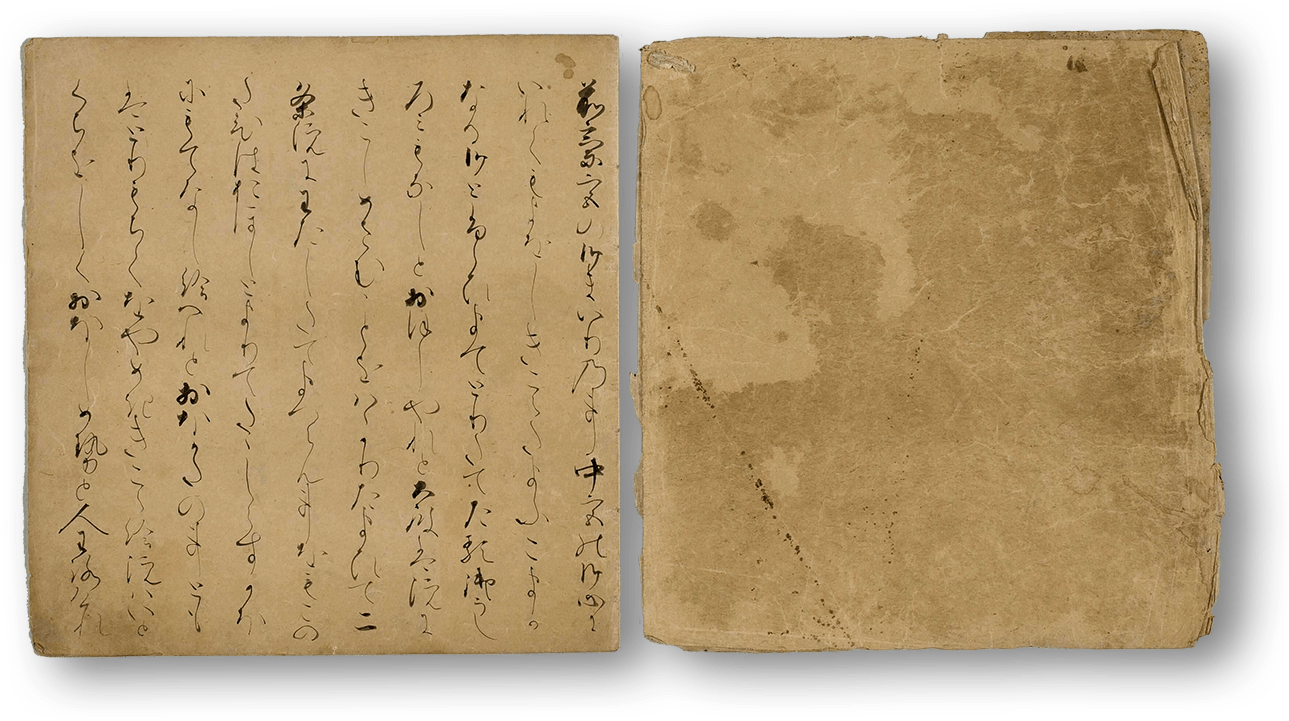

鎌倉~南北朝時代の写本

源氏物語 松風

鎌倉~南北朝時代の写本

鎌倉~南北朝時代は現存する写本の数も増え、ジャンルも広がってきます。また、著者の自筆本や成立年時に近い写本が残ることも持筆されます。

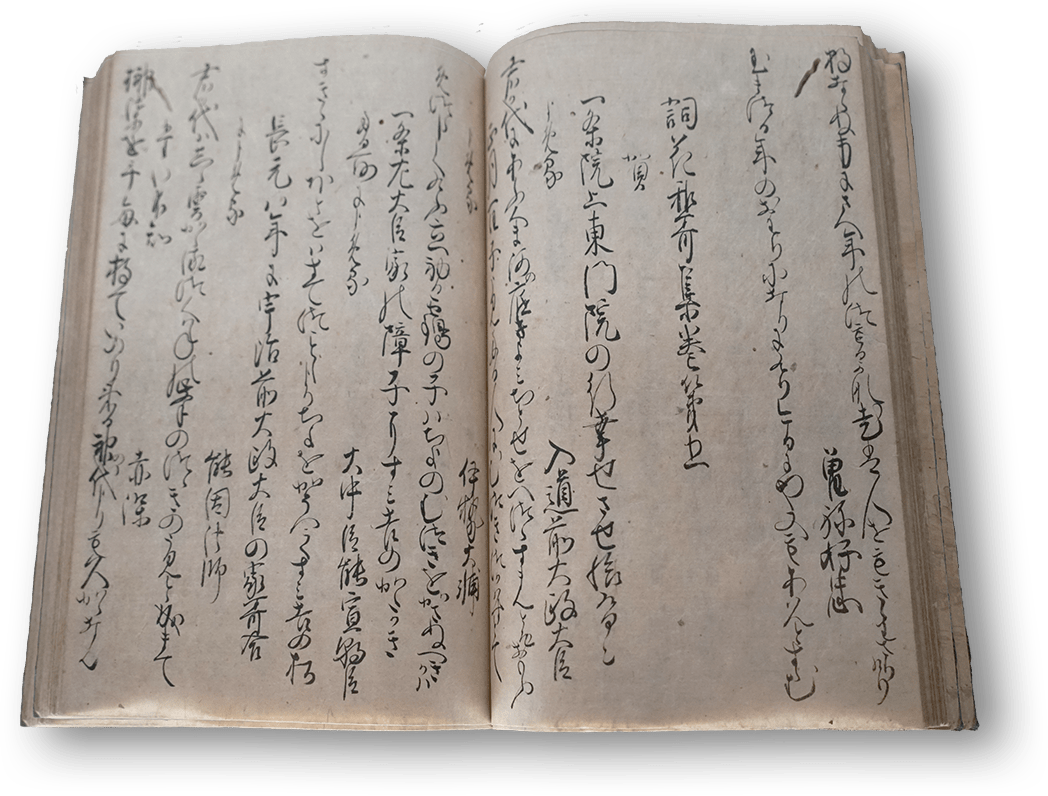

室町時代の写本

詞花和歌集

室町時代の写本

室町時代の写本は、現存数が格段に増加し、著者自筆本の伝わるものも稀ではありません。

江戸時代の写本

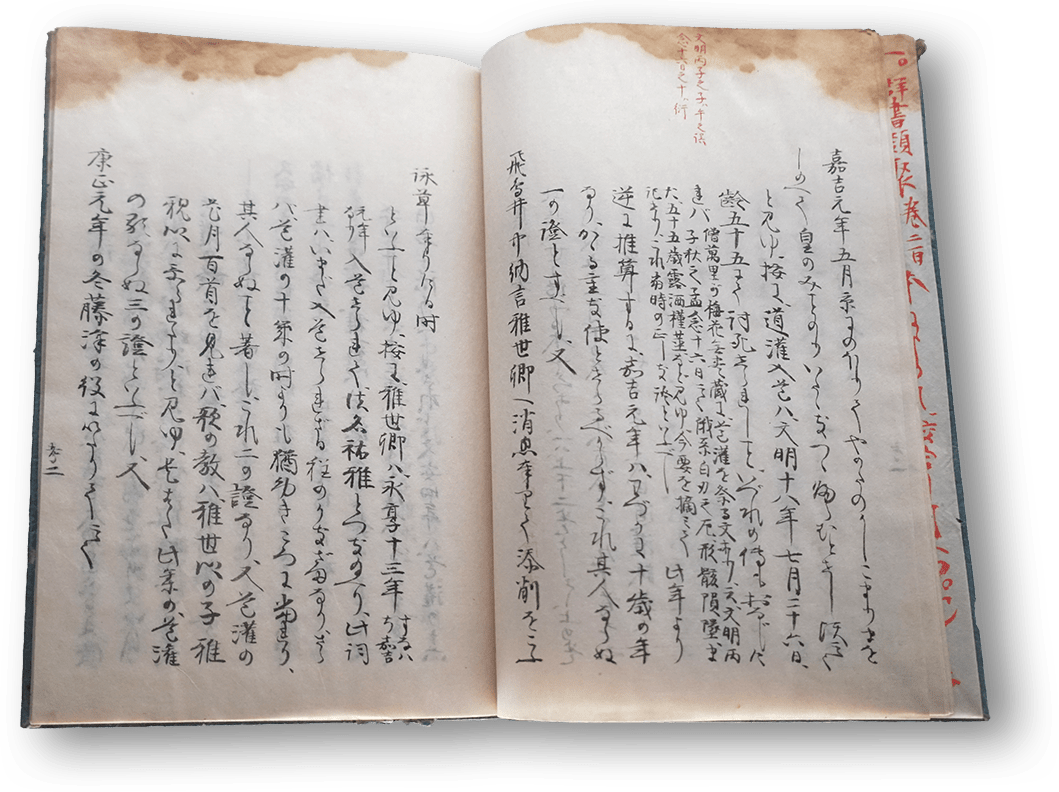

うつほ物語 俊蔭

江戸時代の写本

出版が盛んになった江戸時代にも、依然として多量の写本が作られました。時代が近いだけに、現存する量も厖大です。

明治時代の写本

慕景集 附作者考

明治時代の写本

明治時代には、和紙に墨で書く写本が普通に作られていました。しかし大局的には、伝統的な写本が書物の世界で重要な役目を終えつつあったと言えます。