和書の部位

〈物〉としての和書は、様々な部位から成り立っています。ここでは、和書を物理的に構成する各部位の名称・性質・機能などについて解説します。

表紙

和書において、本体部分の外側にあってそれを覆う部分が表紙です。表紙は目につきやすいため、装飾に意が用いられることも少なくありません。

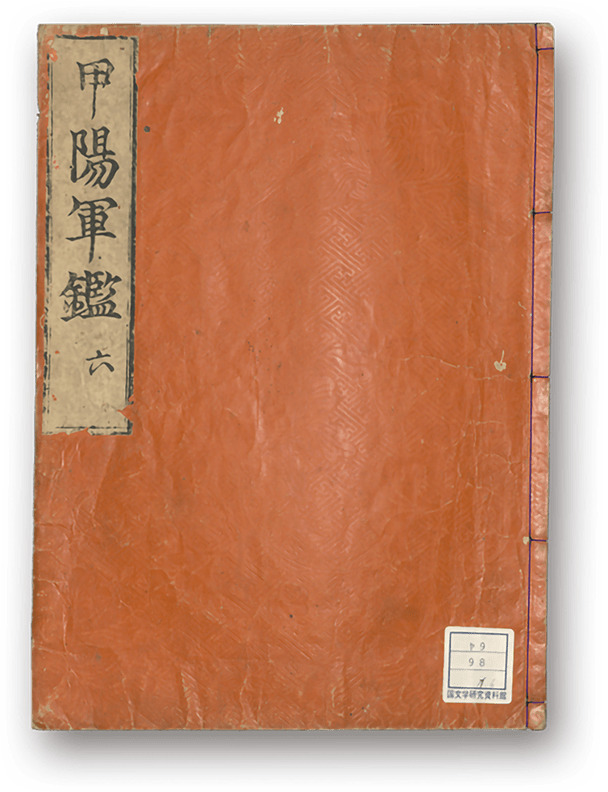

表紙

装束之記

渋引き表紙

刷毛で柿渋を引いた紙を用いた表紙。栗皮色表紙のように塗り重ねず、比較的淡い色。表紙の全面に塗ったり、単純な文様を描くこともある。主に写本に用いられた。

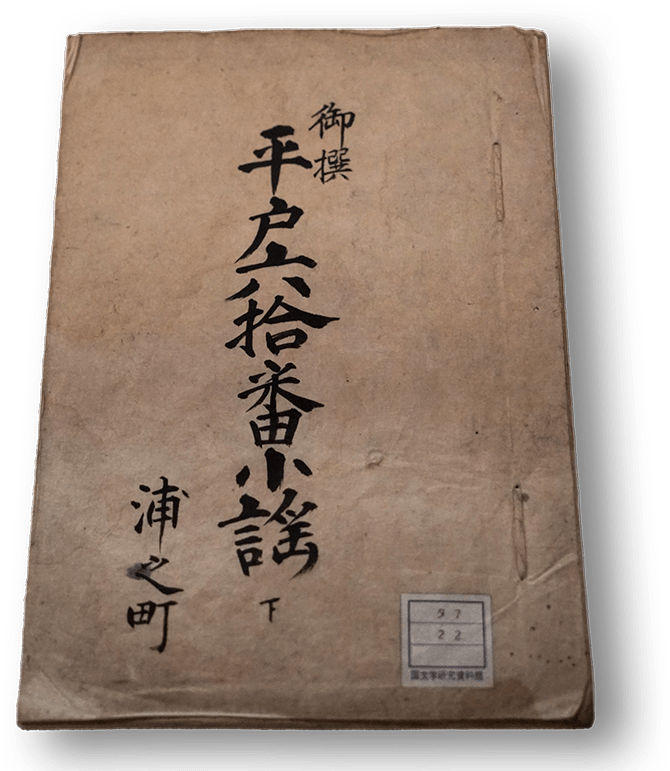

表紙

御撰 平戸六拾番小謡 浦之町

共紙表紙

表紙のための特別な紙を使わず、本文料紙と同じ紙を用いた表紙。

表紙

史記評林

艶出し文様

藍・朱・黒などに染めた紙を張った表紙を文様を彫った木型の上に置き、表面から文様の凸部分をこすって艶を出したもの。

表紙

水雄岡志

空押し文様

藍・朱・黒などに染めた紙を張った表紙に裏から文様を彫った木型を押し付け、文様を浮き出させたもの。

他の部位

他の部位

三部抄

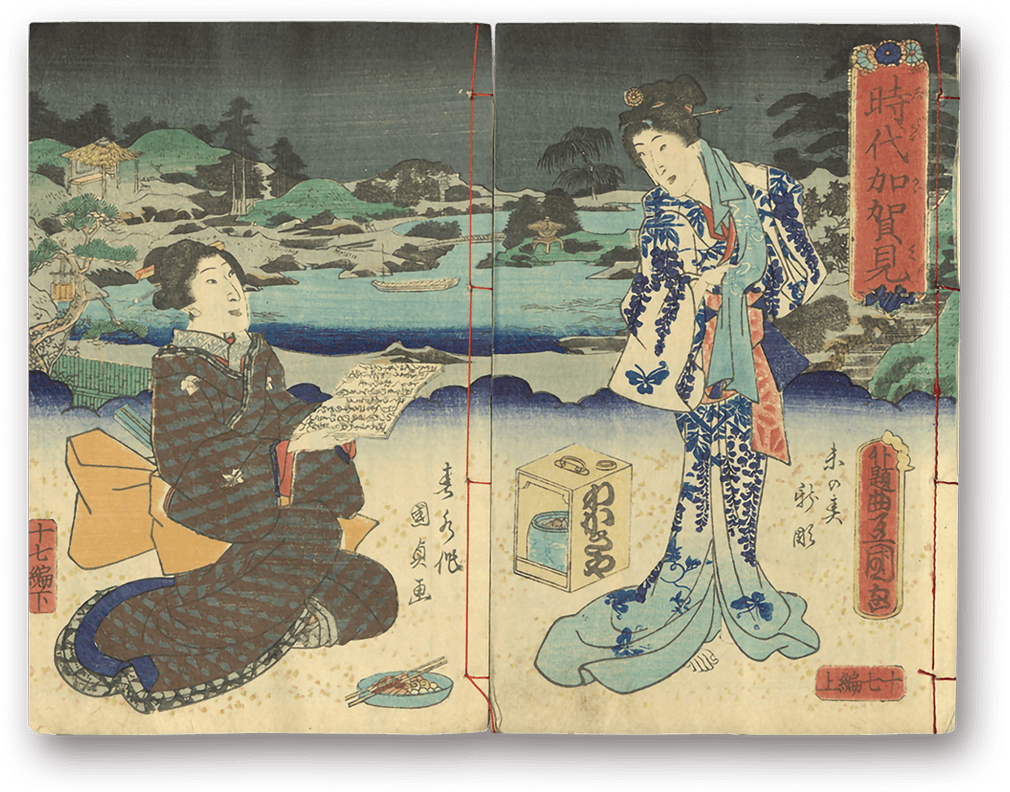

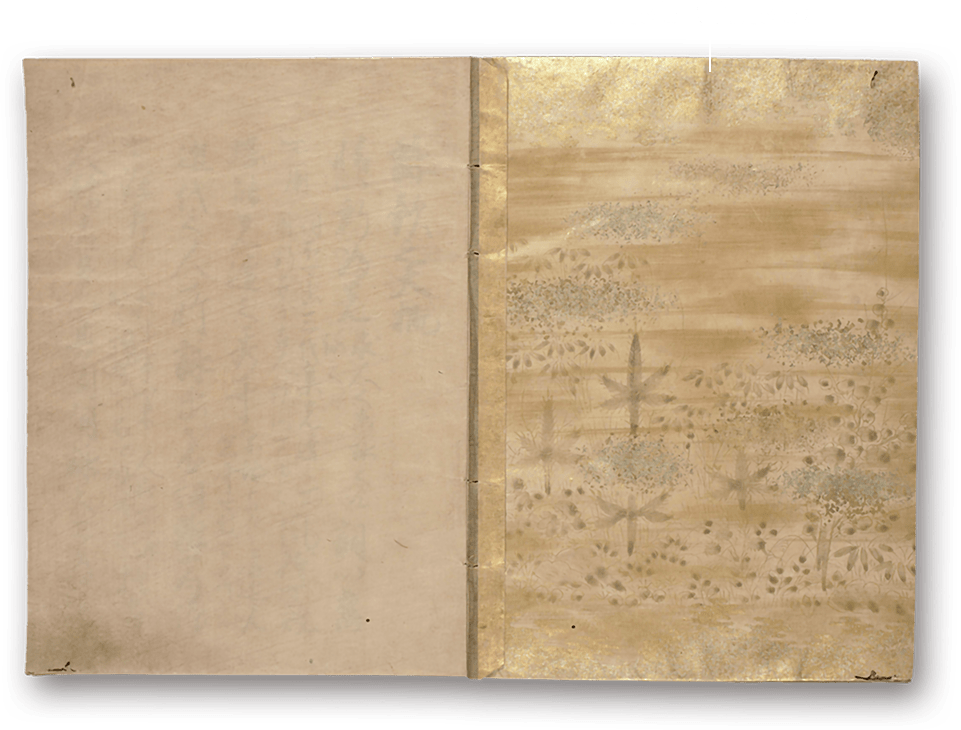

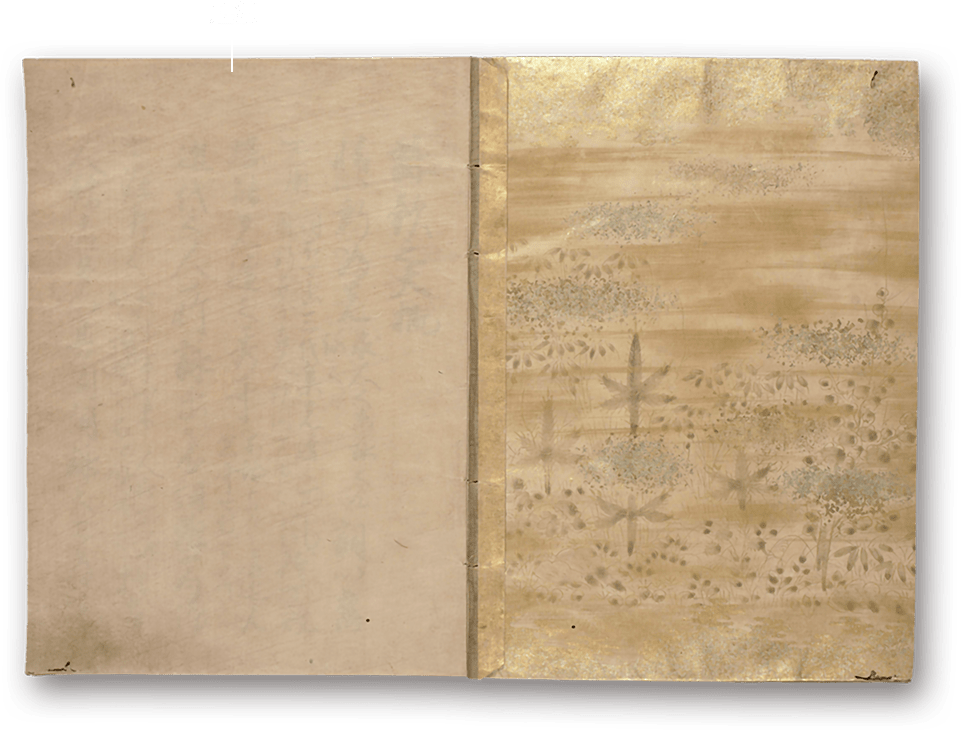

見返し

表紙の裏側のことで、表表紙の裏側を前見返し、裏表紙の裏側を後見返しと言います。写本では、ここに装飾が施される場合もあります。

他の部位

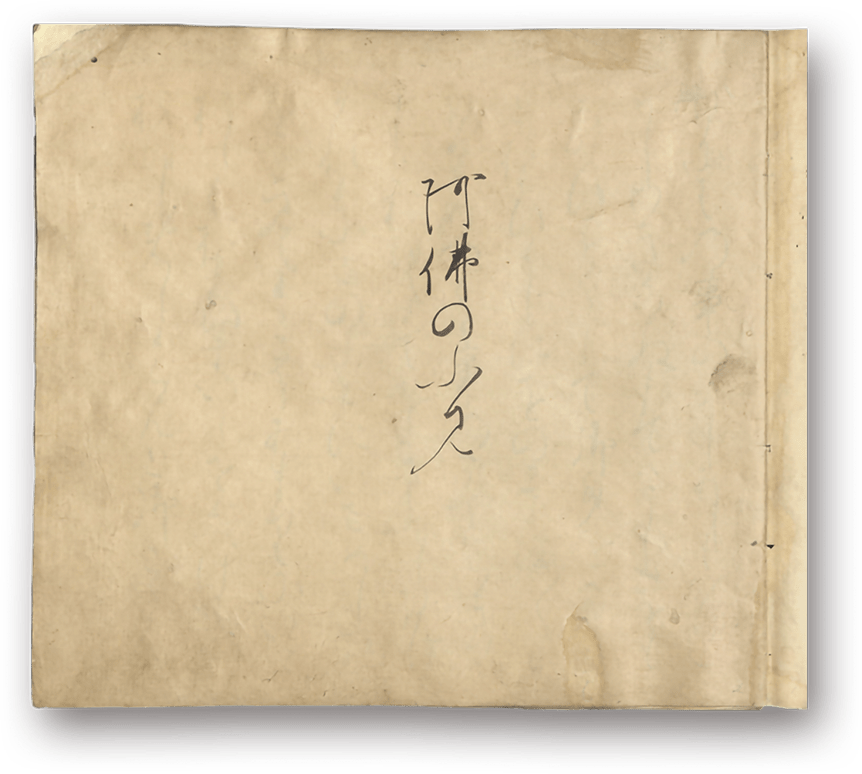

庭のをしへ(阿仏の文)

扉

冊子本で、本体部分の初めに独立に一丁を取り、書名を記したものが扉です。書名以外の記載を伴うこともあります。

他の部位

三部抄

遊紙

冊子本の前や後に、何も記載しない白紙の丁を一~二丁程度添えたものを遊紙と言います。ただし列帖装の本の後ろの遊紙は、しばしば数丁以上になることがあります。

他の部位

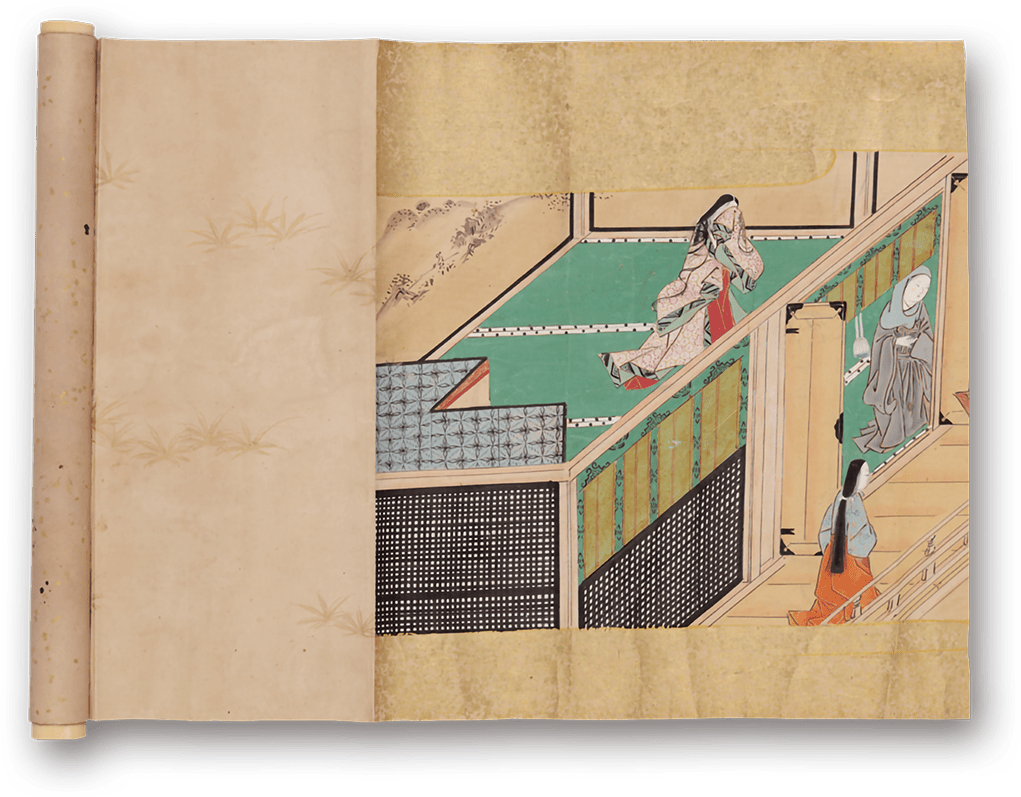

ねんぶつ

軸付紙

巻子本において、本紙の端に十分な余白がない場合など、軸を付けるための紙を貼り継ぐことがあり、軸付紙と言います。

他の部位

払惑袖中策

版心

冊子本の版本において、一丁分の版の中央部分のことで、両側に縦線が引かれていることが多いので、その形状から柱とも呼ばれます。袋綴本では、版心が丁の折り目になります。

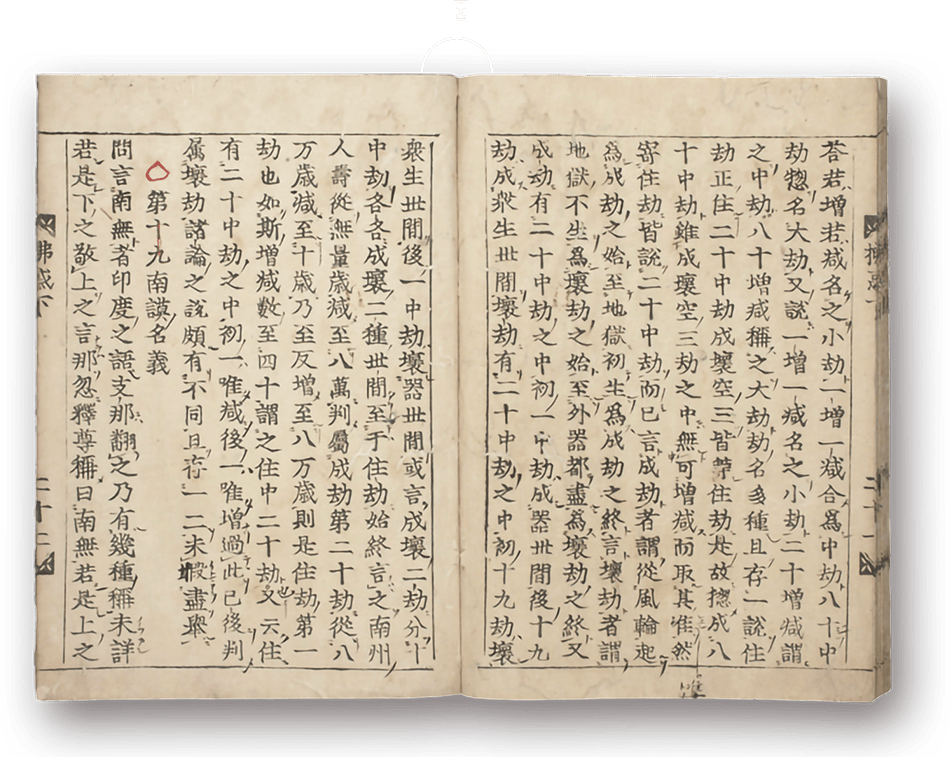

他の部位

払惑袖中策

咽

冊子本を見開きにした時の、中央線の両側の余白部分のことです。

他の部位

群書類従

小口

冊子本で、上・下・手前の紙の重ね目のことです。特に下小口を指すこともあります。

他の部位

群書類従

背

冊子本で、手前と反対側の部分です。画帖装以外は、背かそれに近い所で綴じられています。

他の部位

群書類従

角包み

主に袋綴の冊子本で、表紙を付ける前に綴じ代部分の上下の角を包むように貼られた、小さい布片のことです。江戸後期頃以降に見られます。