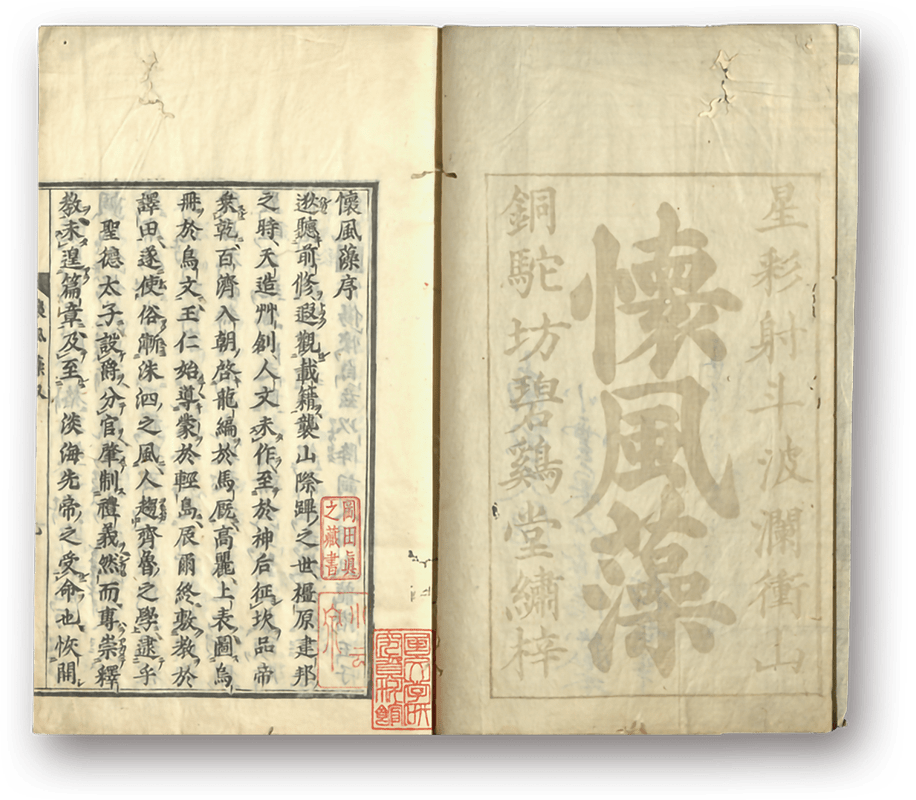

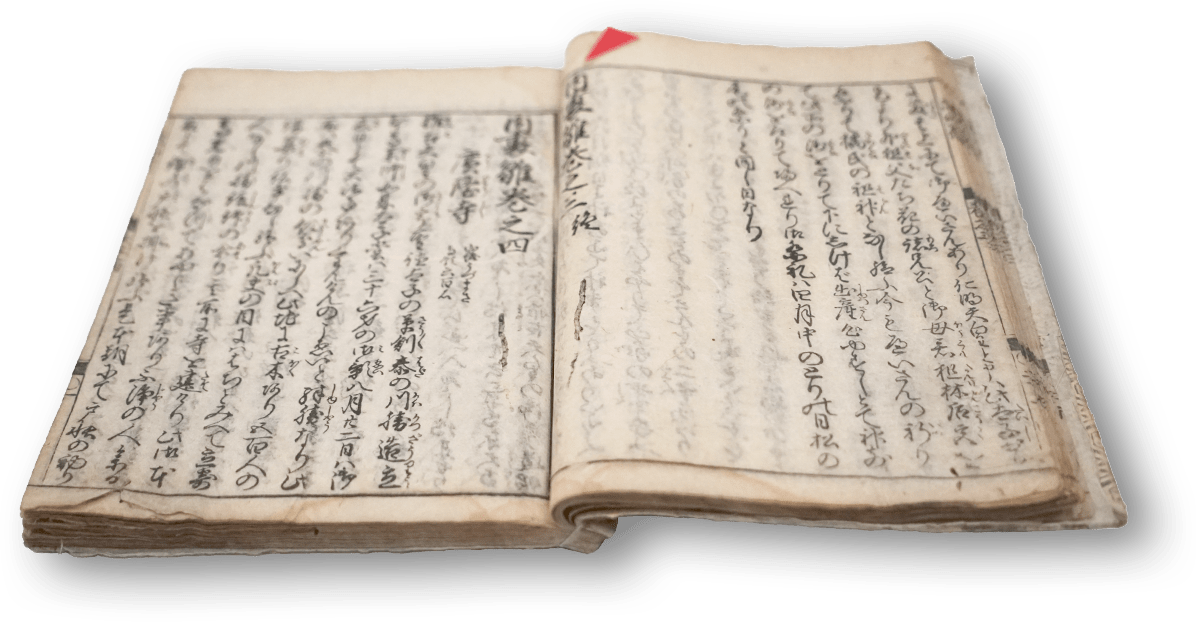

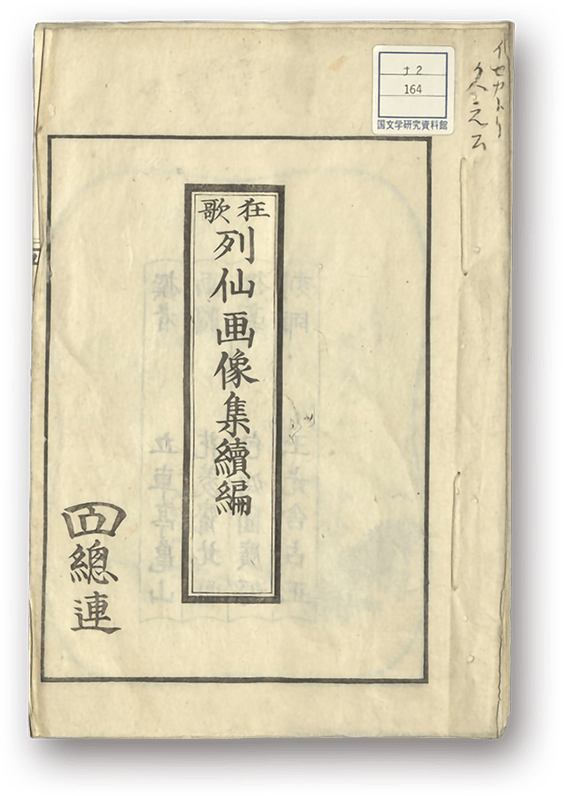

書名(題記)

和書の多くには、書名(題記)が記載されています。それらは表紙にあるもの(外題)と、本の内部にあるもの(内題)に大別され、内題はその位置によってさらに区別されます。

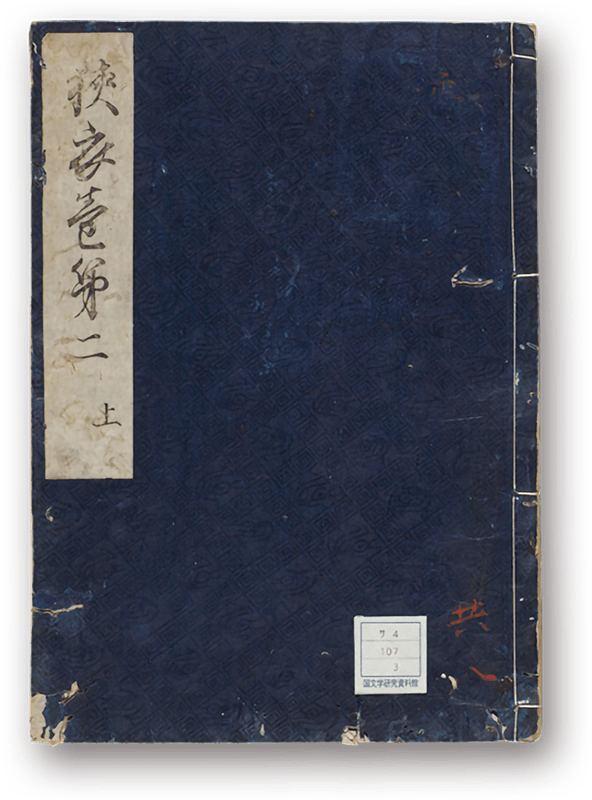

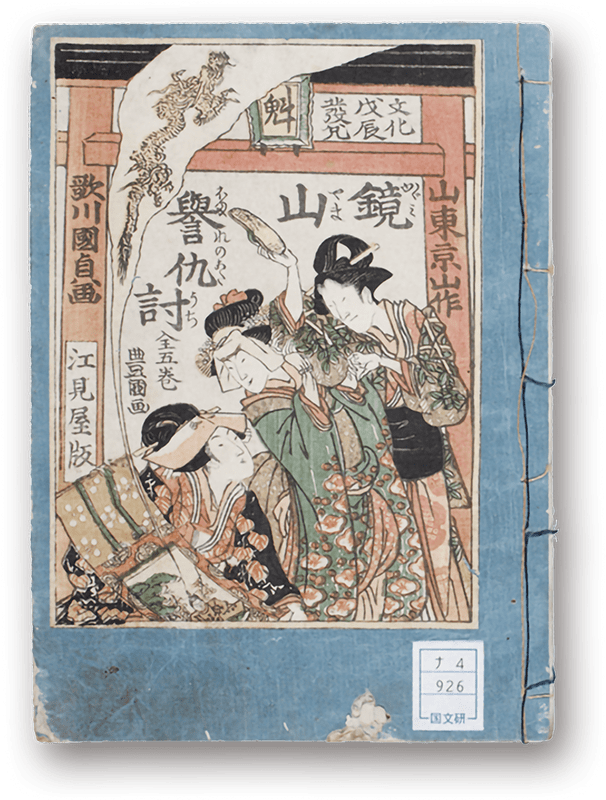

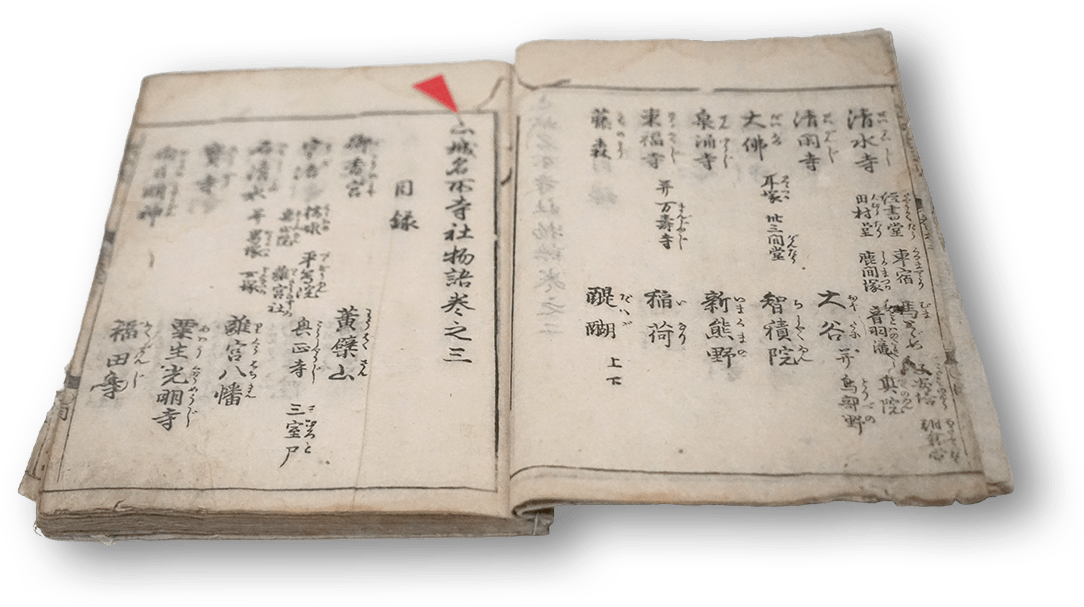

外題

表紙にある書名を外題と言います。これに対し、本の内部にある書名が内題です。外題は、題簽を用いる場合と、表紙に直接記載する場合があります。

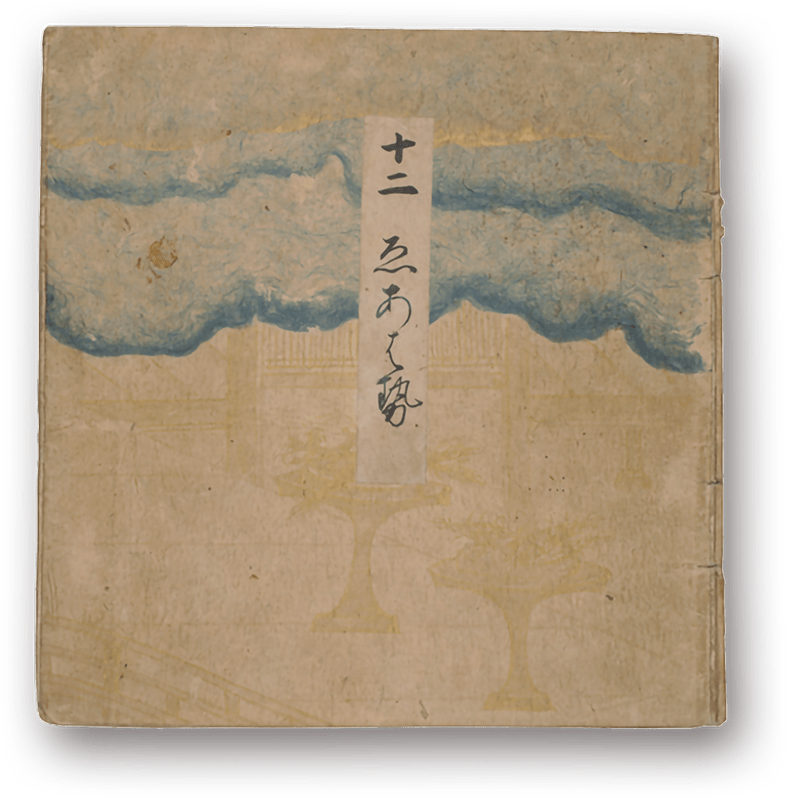

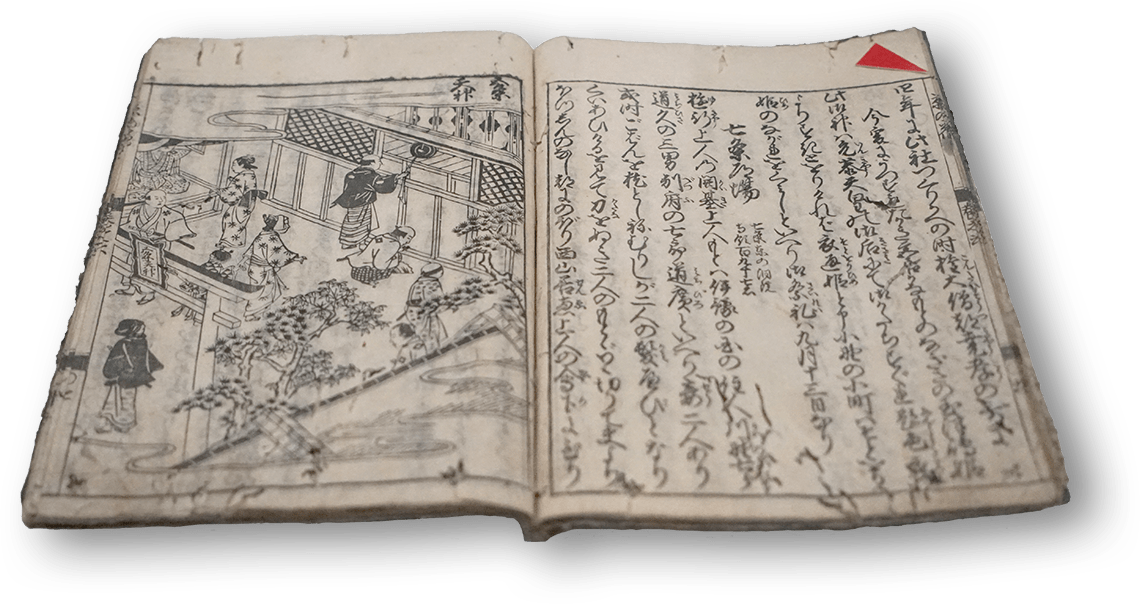

外題

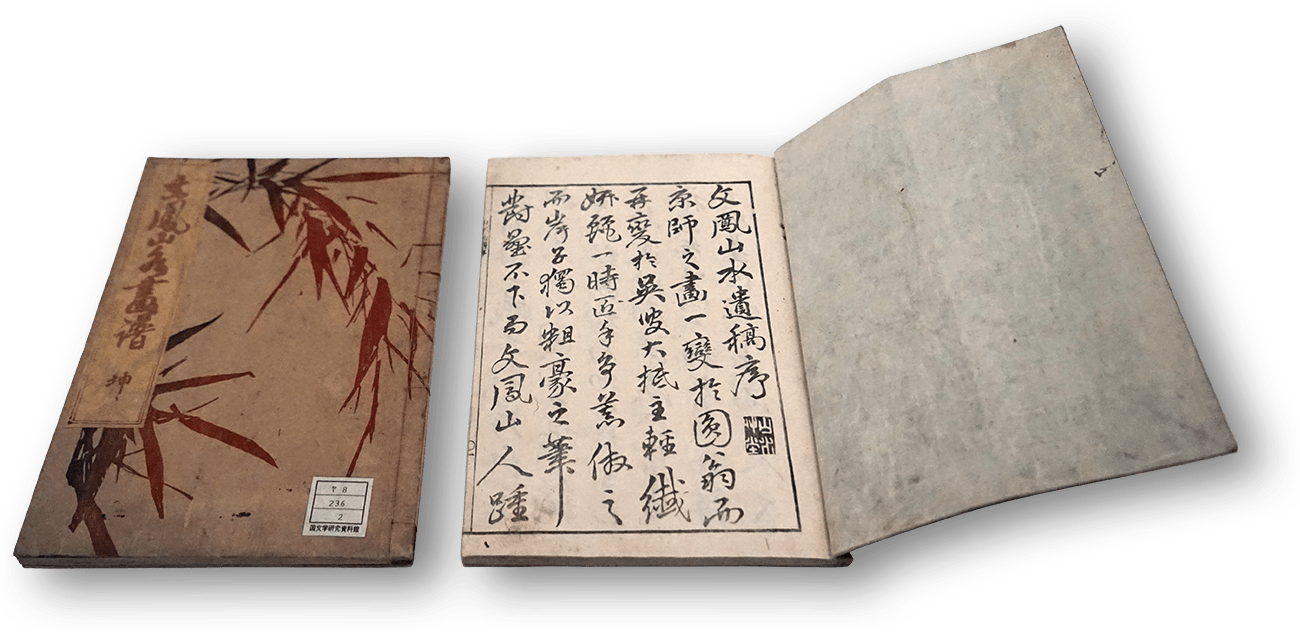

狂歌列仙画像集続編

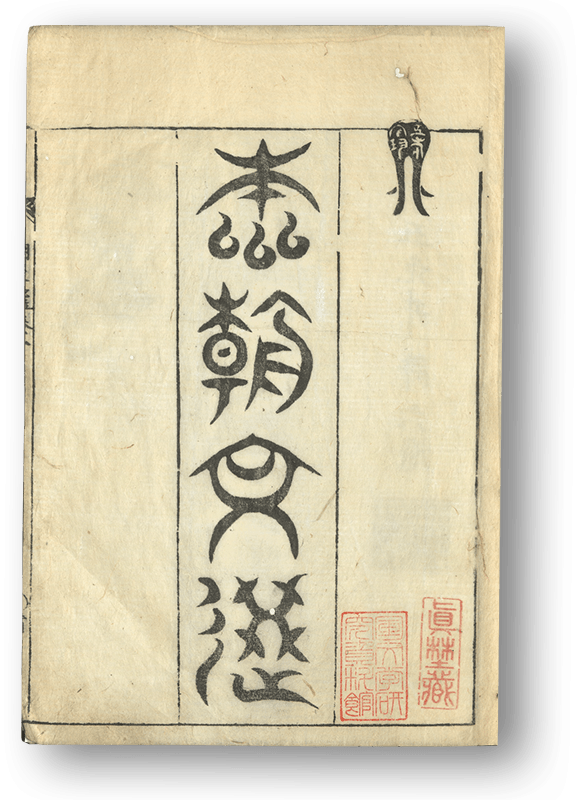

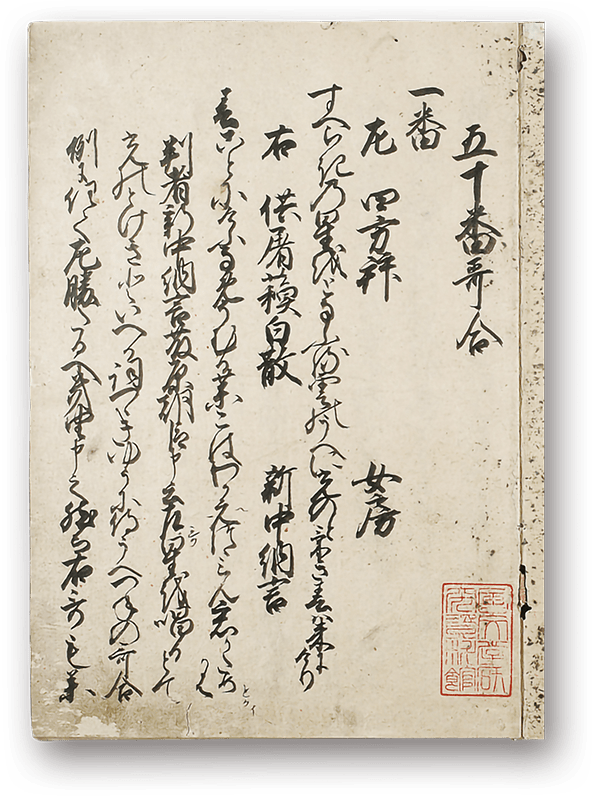

刷り外題

表紙に直接印刷された外題を、刷り外題と言う。文字だけのものと、題簽の形に枠で囲んだものがある。丁数の少ない、簡素な本によく用いられた。