和書の装訂

装訂とは、簡単に言えば紙をどのように使って一つの本を作るかということで、形状から、大きく巻子本の類・折本の類・冊子本の類に分けることができます。

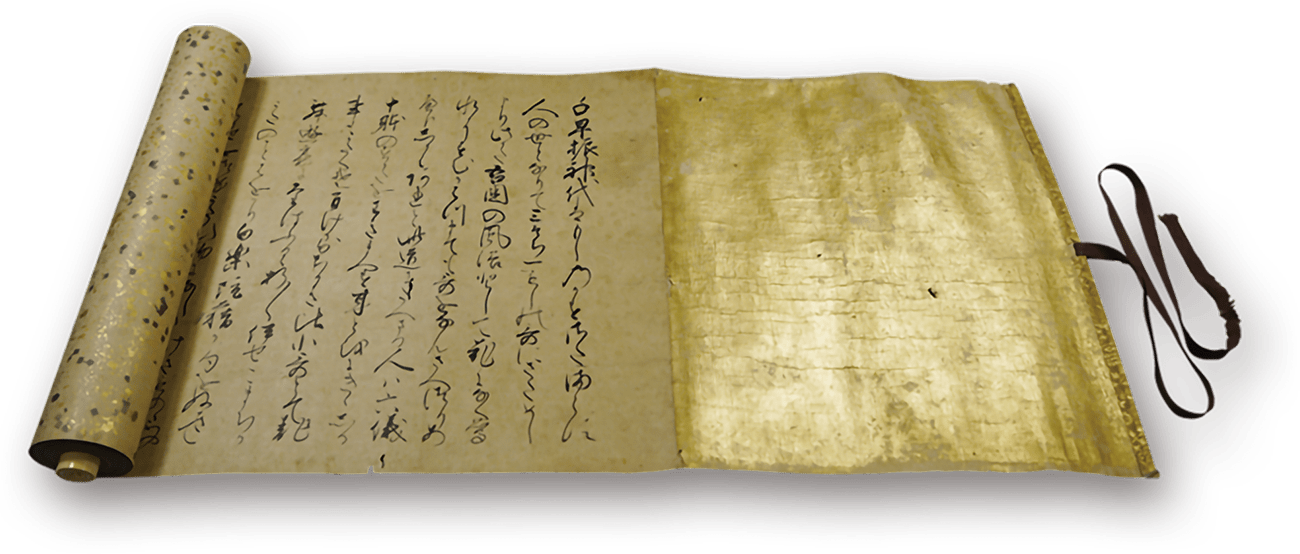

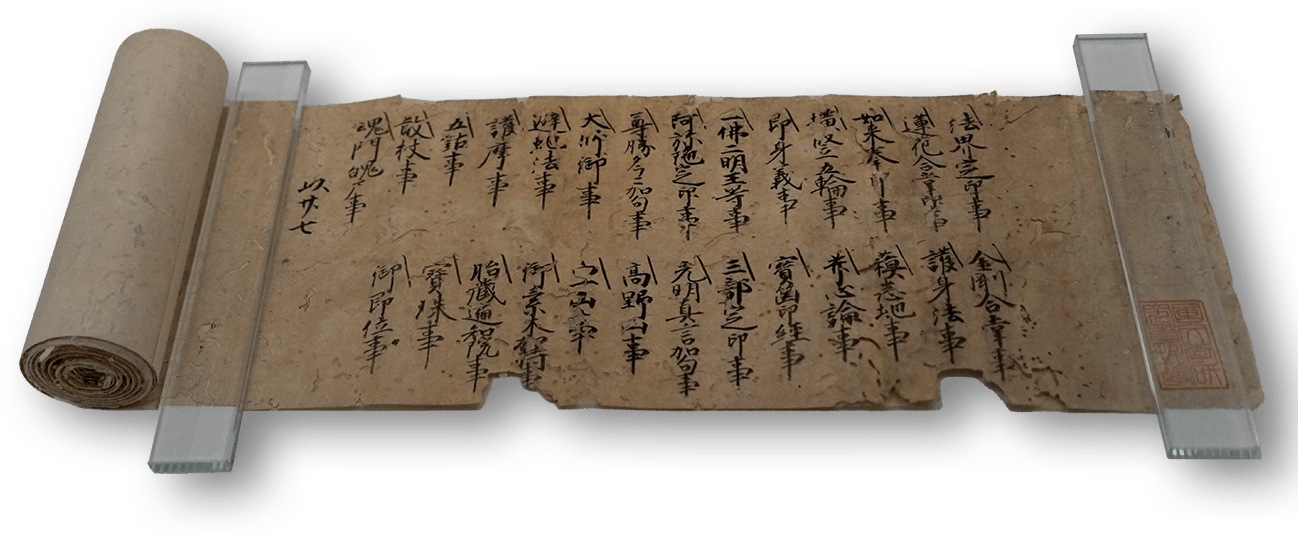

巻子本の類

紙を横に貼り継いで行き、丸く巻いた装訂で、巻子本と継紙がこれに当たります。

巻子本の類

智袋

継紙

巻子本に似るが、軸と表紙のないもの。未装巻子本と言うこともある。なお、短いものでは巻いていない場合もあるが、それも含める。

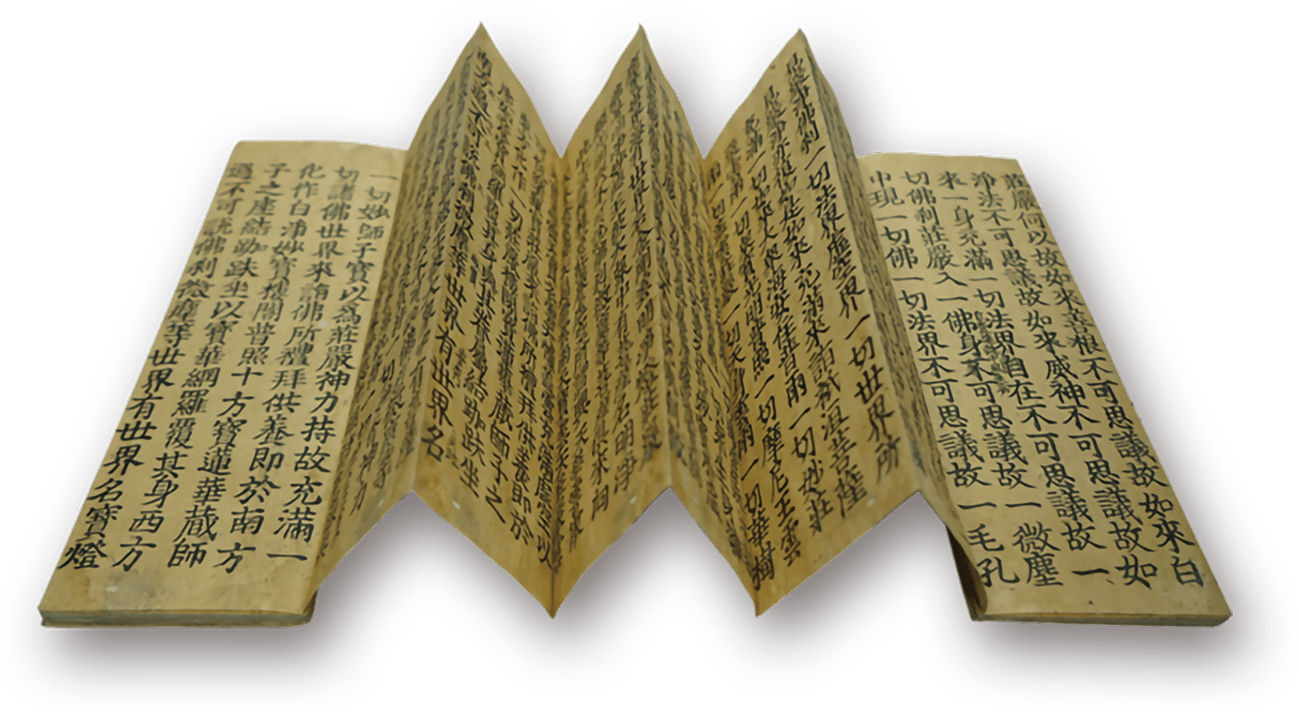

折本の類

紙を横に繫げて折り畳んだ装訂で、折本・折帖などがこれに当たります。

冊子本の類

紙を複数枚重ね、一方の端を綴じるか糊付けした装訂で、紙の使い方などによりいくつかの種類に分けられます。

冊子本の類

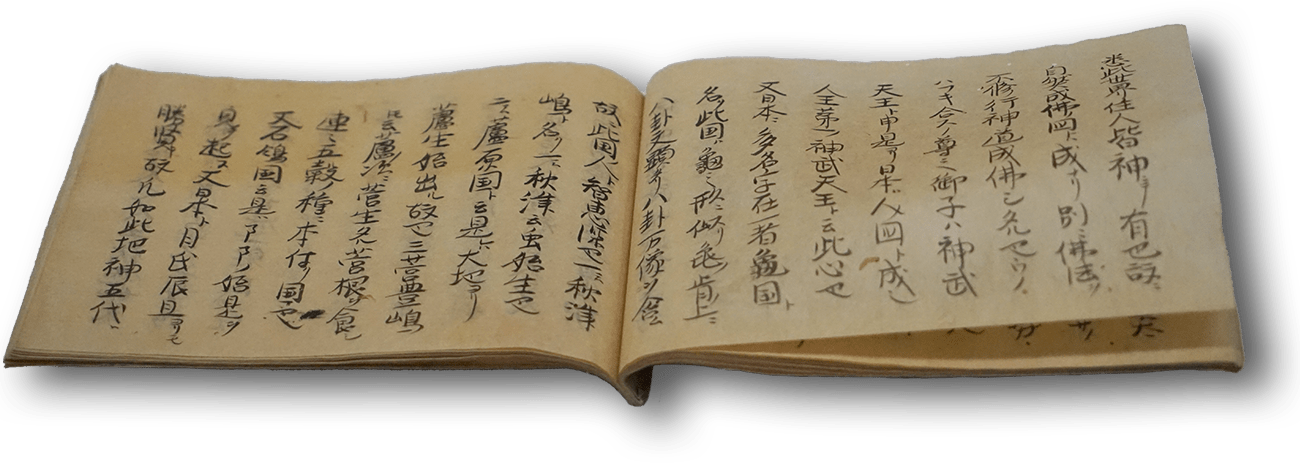

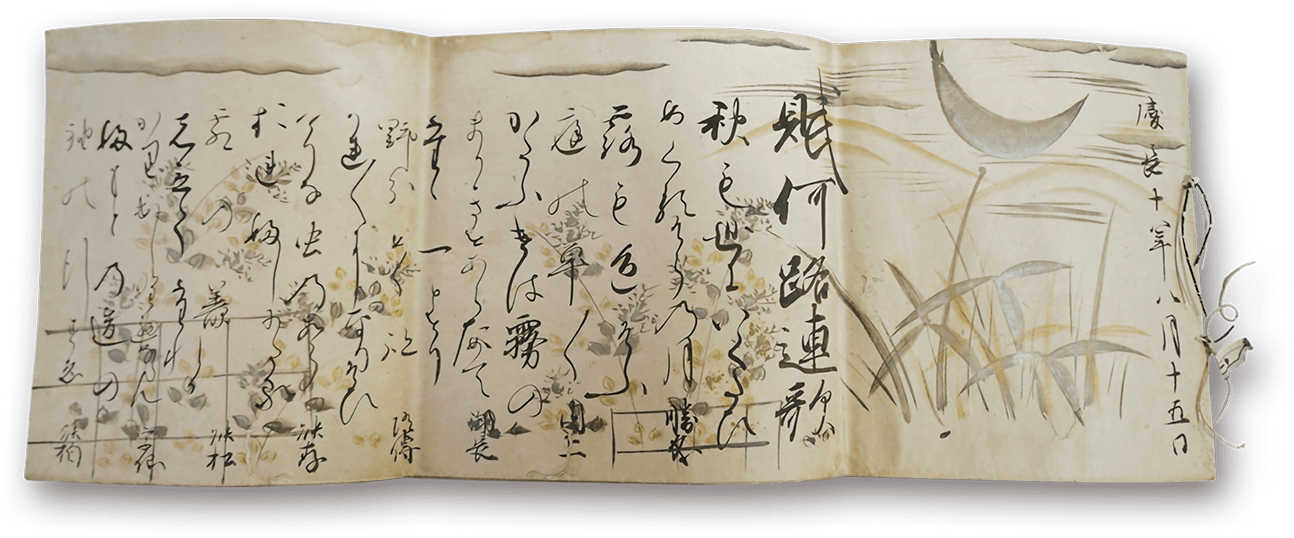

慶長十八年八月十五日賦何路連歌

折紙綴(仮称)

折紙(横長の紙を折り目が下になるように二つ折りにしたもの、またはその半截が主)を重ね、右端を糸などで綴じたもの。版本の例は少ない。

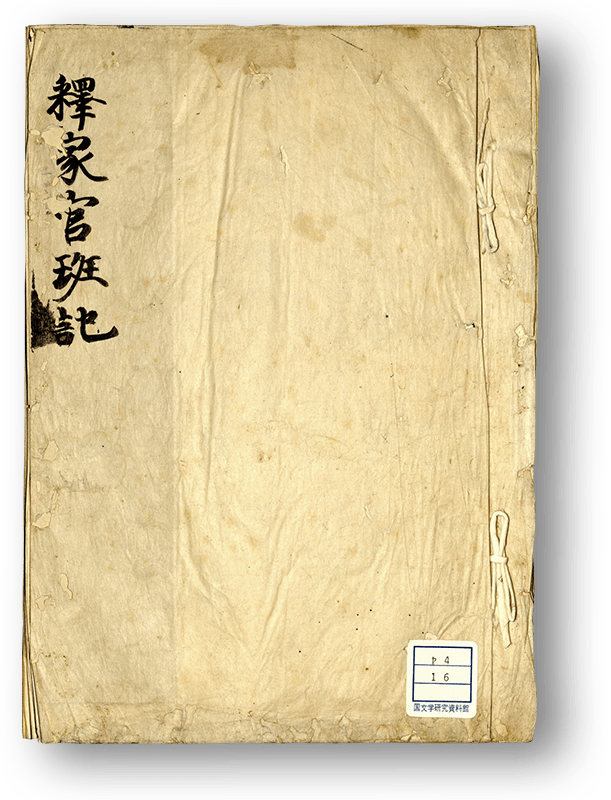

冊子本の類

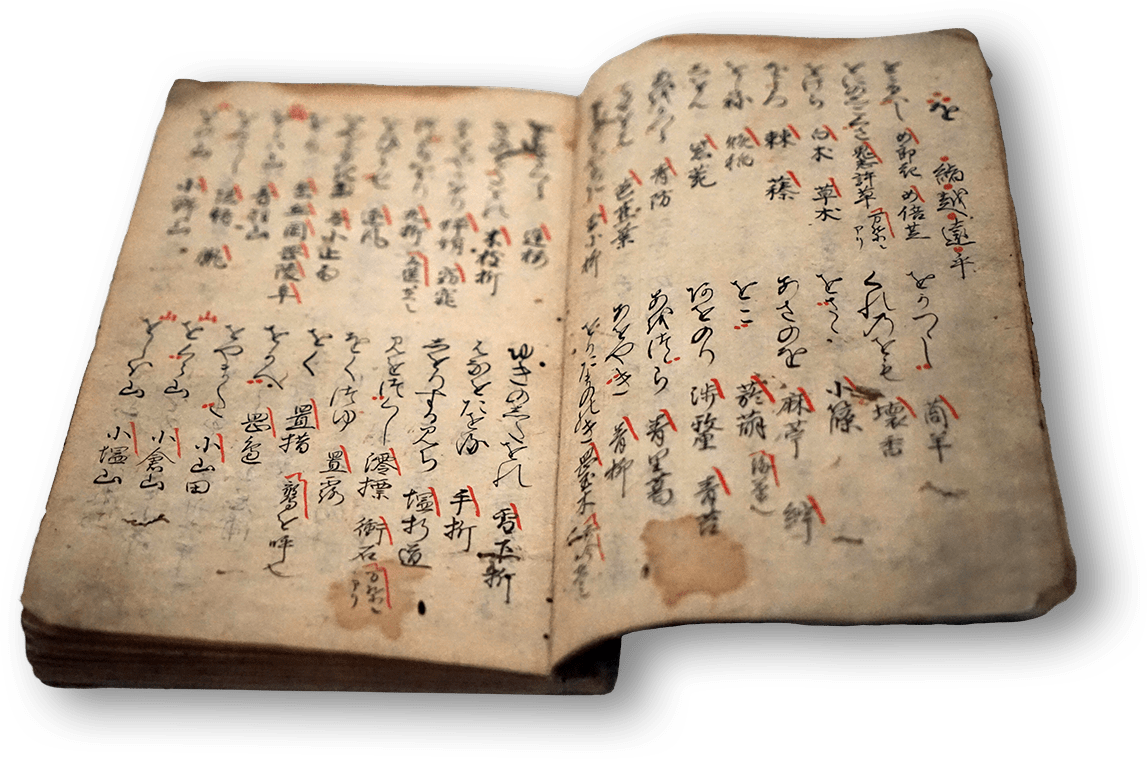

仮名文字遣

単葉装

折っていない紙を重ね、右端を糸や紙縒などで綴じたもの。

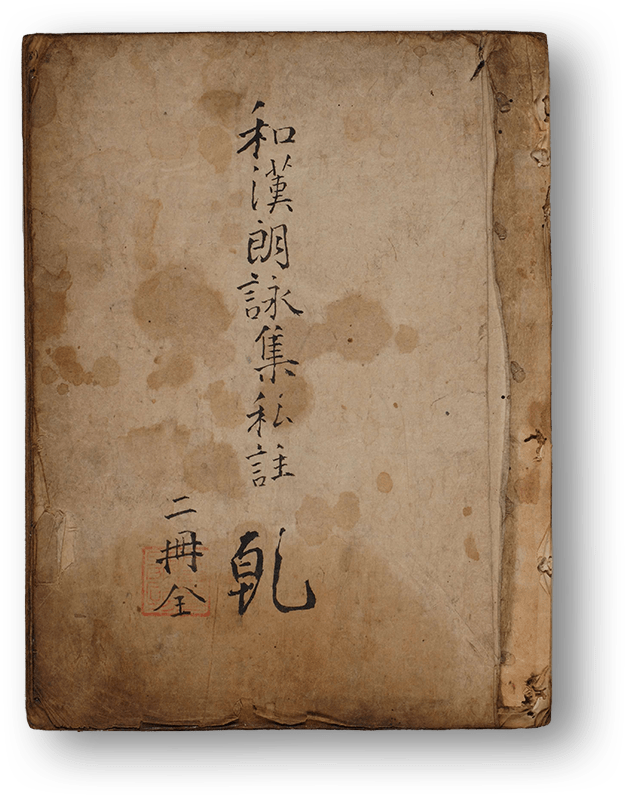

冊子本の類

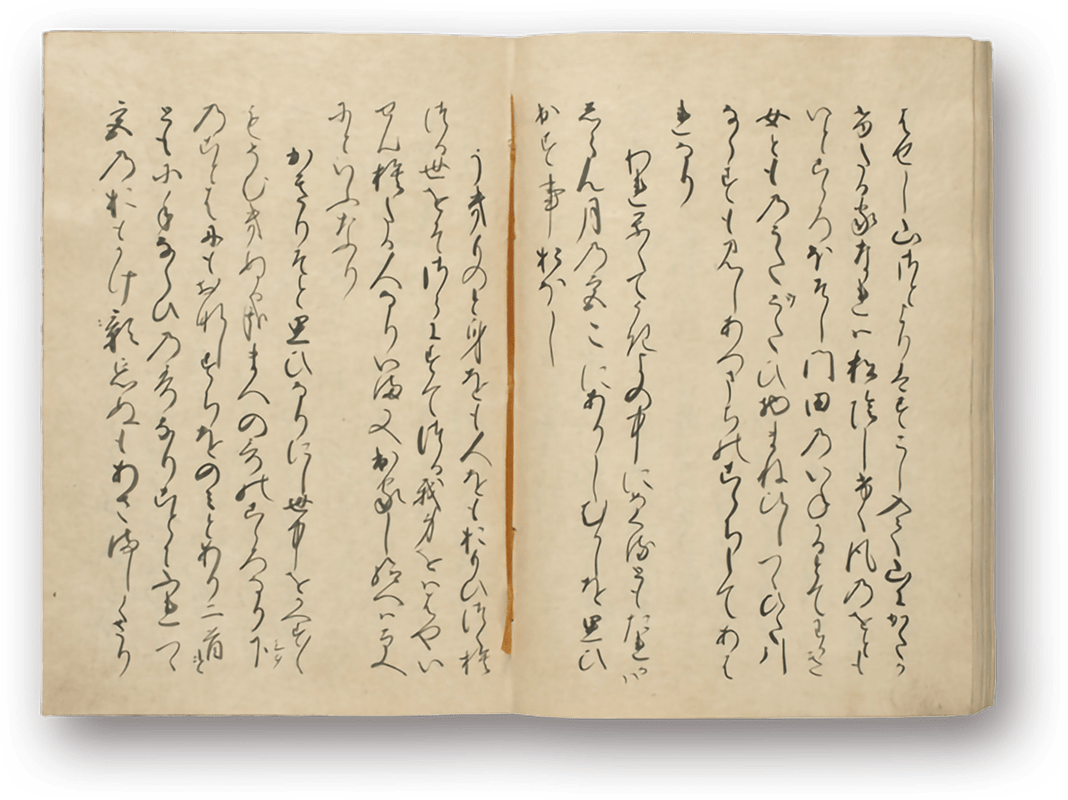

歌合抜書

双葉装(仮称)

紙を二つ折りにしたものを重ね、折り目に近い端を糸や紙縒などで綴じたもの。粘葉装と同じ紙の使い方であるが、糊付けでなく糸などで綴じる点が異なる。

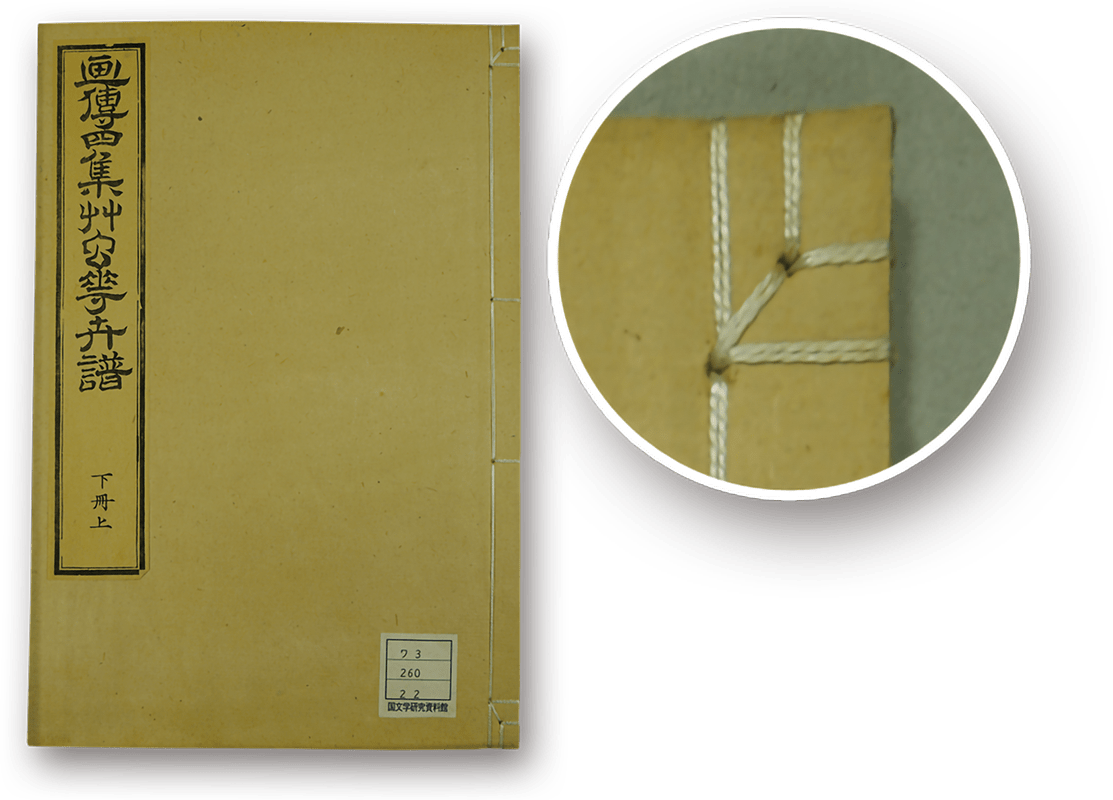

冊子本の類

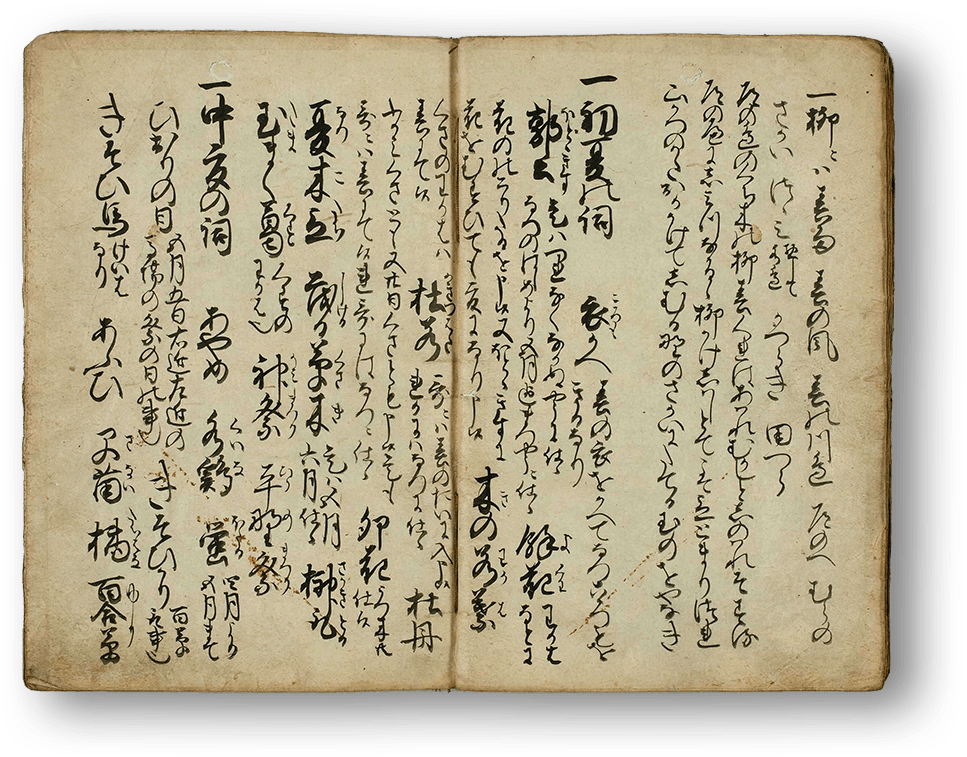

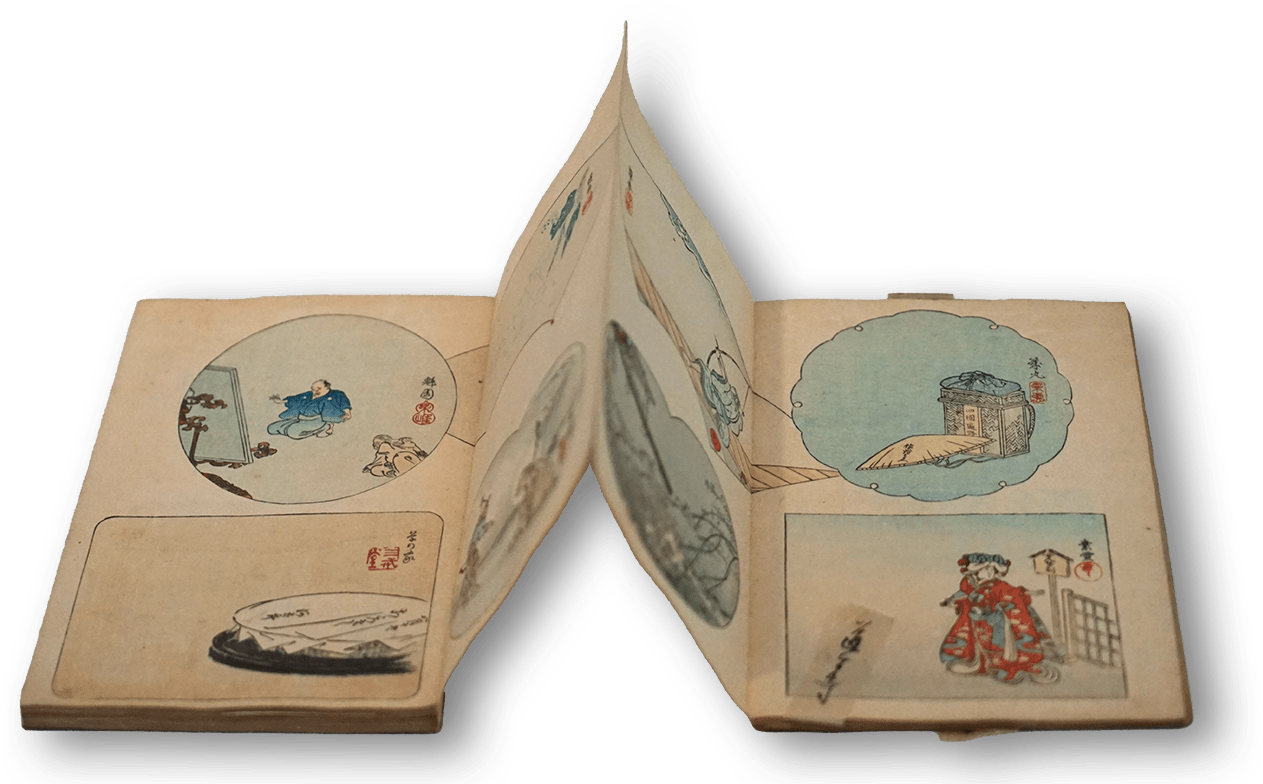

端月集

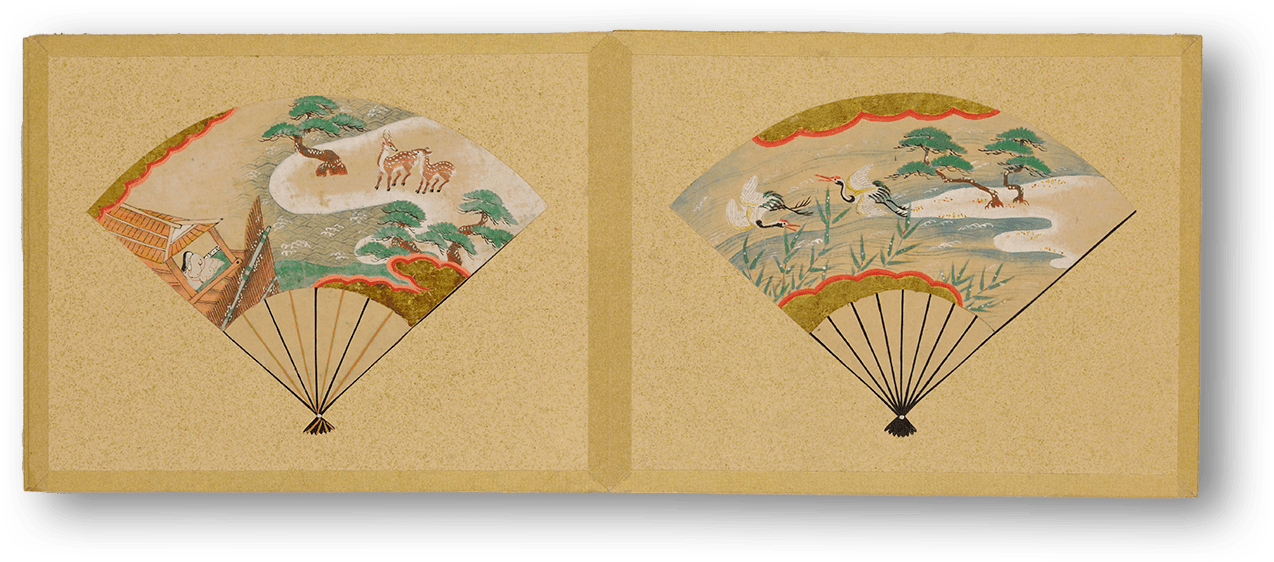

画帖装

二つ折りにした紙を、外側の折り目と反対側の端を糊代として貼り繫いだもの。一枚で完結する絵を集めて冊子本にする場合などに用いられる。版本の例が多く、江戸中期以降に考案された装訂か。

冊子本綴じ方

冊子本を糸や紙縒などで綴じる場合、その通し方にいくつかの種類があります。紙の使い方と綴じ方の組み合わせによって、各種の冊子本が作られます。

冊子本綴じ方

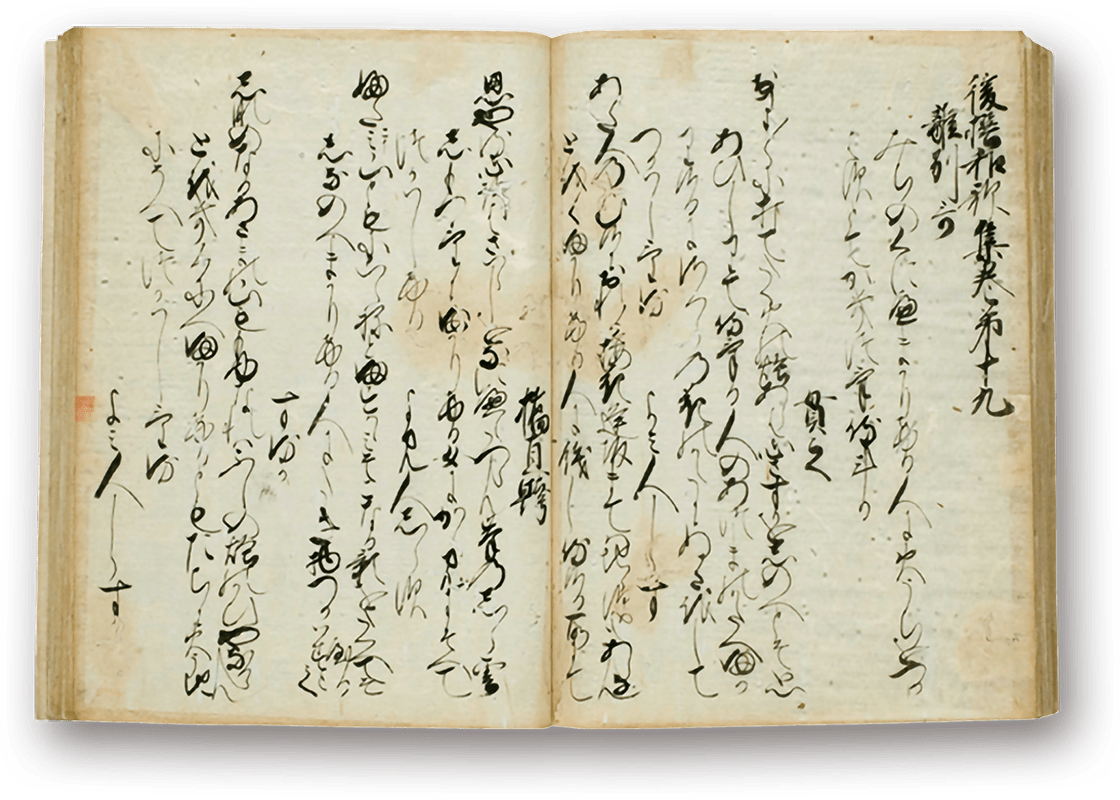

新古今和歌集

背穴綴(仮称)

背の部分の紙の折り目に穴を開け、糸などを通して綴じたもの。列帖装と単帖装に用いられ、普通は上下に二箇所ずつの穴を開け、二箇所の穴の間にそれぞれ糸を通して行く。双葉装の例も稀にある。

表紙の付け方

冊子本の表紙は、通常表表紙と裏表紙に分かれていますが、表から裏にかけて一枚の表紙をかけることがあります。