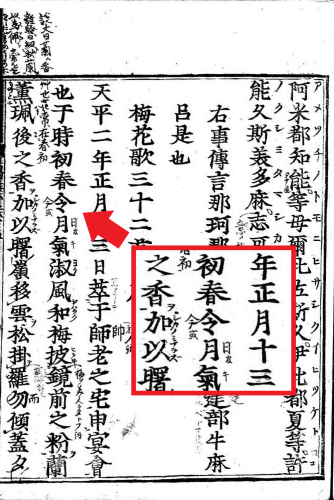

『万葉集』巻五「梅花歌三十二首并序」

祝賀ムードの中、令和の時代が始まった。新元号は次の句に由来する。

「初春令月、気淑風和、梅披鏡前粉、蘭薫珮後之香」

(初春の令月 にして、気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫す)

『万葉集』巻五「梅花歌三十二首并序」の詩序である。意味は、「新春の好き月、空気は美しく風はやわらかに、梅は美女の鏡の前に装う白粉のごとく白く咲き、蘭は身を飾った香の如きかおりを漂わせている」となる。

この句中の「令月」「風和」が組み合わされて「令和」は生まれた。「令月」は陰暦の二月をいう。新天皇の御誕生日2月23日(新暦)とも重ね合わせたのかもしれない。

大化以来248番目の元号に、初めて国書『万葉集』が採用されたことは、日本文学の研究を標ぼうする国文学研究資料館にとっても画期的といえよう。

国文学研究は、文献学的方法によって『古事記』『日本書紀』『万葉集』などの古典を研究する江戸中期に興った「国学」の長い伝統を受け継ぐ。当然ながら当館には、その歴史を担った先人達の多くの蔵書があり、『万葉集』も例外ではない。

重要文化財3点を含む館蔵古典籍15点ほか、340タイトルの古書・注釈書が閲覧可能で、内50点以上がデジタルで全冊閲覧できる。

新日本古典籍総合データベースにて全文をご覧いただけます。

写真は寛永20(1644)年12月刊本に上田秋成・契沖・北村季吟・荒木田久老など、江戸時代後期の著名な国学者による本文の異説が書き込まれたもの。「令月」の「令」の左に「今」、「月」の右に「日」との異本の記載があったことが目を引く。このことは『校本万葉集』でも確かめられることで、もし「今日」や「今月」とする本文が優勢だったら、「初春の今月」あるいは「初春の今日」という訳になり、「良い」という意味はなくなることになる。従って、「令和」という元号もなかったかもしれない。

当館では令和元号を記念して「令和」元号の出典となった国書古典籍ほか、候補となった他の五つの元号候補の古典籍原本を2019年5月9日から7月9日まで特設コーナー「令和の時代」で展示予定です。

(准教授・相田満)

読売新聞多摩版2019年5月8日掲載記事より