『手拭合』

(たなぐいあわせ)

山東京伝、本名岩瀬醒。江戸京橋に住み、浮世絵の絵師で、黄表紙、洒落本、滑稽本、読本、合巻の作家であった。京伝は10代の頃から浮世絵を北尾重政に学び、北尾政演と名乗って黄表紙(絵と文が一緒に書かれている庶民向け読み物)を作るが、天明2年(1782)刊の自画作『御存商売物』で、文人・大田南畝から「この年最高傑作の黄表紙」と絶賛され、たちまち時代の寵児となった。数えで、京伝22歳。これは様々な書物を擬人化し、新しい江戸出来の文芸が、旧来の上方下りの文芸に取って代わる文運変化を描いたものである。3年後に蔦屋重三郎板『江戸生艶気樺焼』で、全くもてない艶二郎が、なんとかもてたいと苦心惨憺する自画作黄表紙が大評判となる。

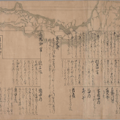

カット写真は天明4年(1784)の6月、上野不忍池畔の寺院に集め、展覧した手拭いの図版79種を列挙した見立絵本『手拭合』(国文研蔵)の一部である。当時、京伝24歳。立案者は狂歌や俳諧をたしなむ吉原の通人たちで、見立てや趣向に満ちたデザインである。こうした「物合わせ」の会は、安永年間(1772~81)から流行していた宝合の会の流れを汲んでいる。『手拭合』の絵解きは、仲間内でしか通用しないものが含まれ難しい。カット写真では「いなぎ女」とされる人物出品の「田子の浦」が描かれているが、富士山が逆さまに映っているのか。吉原の遊女である五明楼花扇の鏡台にかかる手拭いは、蜘蛛の巣絞りで、蜘蛛の巣に桜の花びらが掛かる様を暗示したか。

江戸時代中期の寵児であった京伝の晩年は苦しいものだった。寛政3年(1791)に蔦屋の要請で、洒落本3部作を「教訓絵本」と銘打って刊行したが、前年の出版取締令に触れてそれらは絶版、京伝も手鎖50日の刑に処された。やがて文化年間には黄表紙は善悪の明確な敵討ちもの合巻に押され、古典知識に裏打ちされた諧謔や滑稽は庶民に好まれなくなっていく。京伝はひたすら考証随筆に打ち込むようになるのである。

(副館長 山下則子)

読売新聞多摩版2020年5月13日掲載記事より