『抛入岸の波』

(なげいれきしのなみ)

文化6年(1809年)刊『袁中郎流挿花図会』(早稲田大学図書館蔵)の中の潭雲斎編の一冊は、多摩地域の男性達による生け花図録集である。

生け花図には、「武州多摩郡芝崎 鈴木五市良湖」などと住所や号も記されるので、先祖の作品が見つかるかもしれない。その本の序文は杏花園つまり大田南畝が記している。潭雲斎こと相沢伴主は、多摩郡最初の法眼位を持つ絵師五流の息子で門弟、関戸村名主源左衛門でもあり、南畝と親しかった。

文化5年(1808年)に関東一円を襲った大雨で、洪水が起きた主要河川の堤防点検と補修工事に、幕府は勘定所役人を派遣することとし、南畝は多摩川水系全体の担当となった。同年12月16日に小石川の自宅を出て、翌6年4月3日に任を終えて帰宅。南畝は100日余りの重大かつ繁忙な公務の合間に5部以上の紀行文集を書き上げる。その中の『調布日記』に、源左衛門こと潭雲斎の家に行ったことが書かれている。

ところで、当時なぜ多くの男性達が、生け花に興じていたのか。その背景にあるのは、江戸時代中期以降の抛入花の流行である。抛入花とは立花と異なり、草木を自然のままに生ける技法とされる。

「立花のやつし」や茶人の抛入花とは別に、中国明清の雅文芸に傾倒した日本の文人たちが、中国の瓶花論『瓶史』(袁宏道〈袁中郎〉著)に拠りつつ、文人精神である内的自由の発露として抛入花に親しんだ。文人の素養である漢詩文、文人画、煎茶の流行とともに抛入花は広まった。

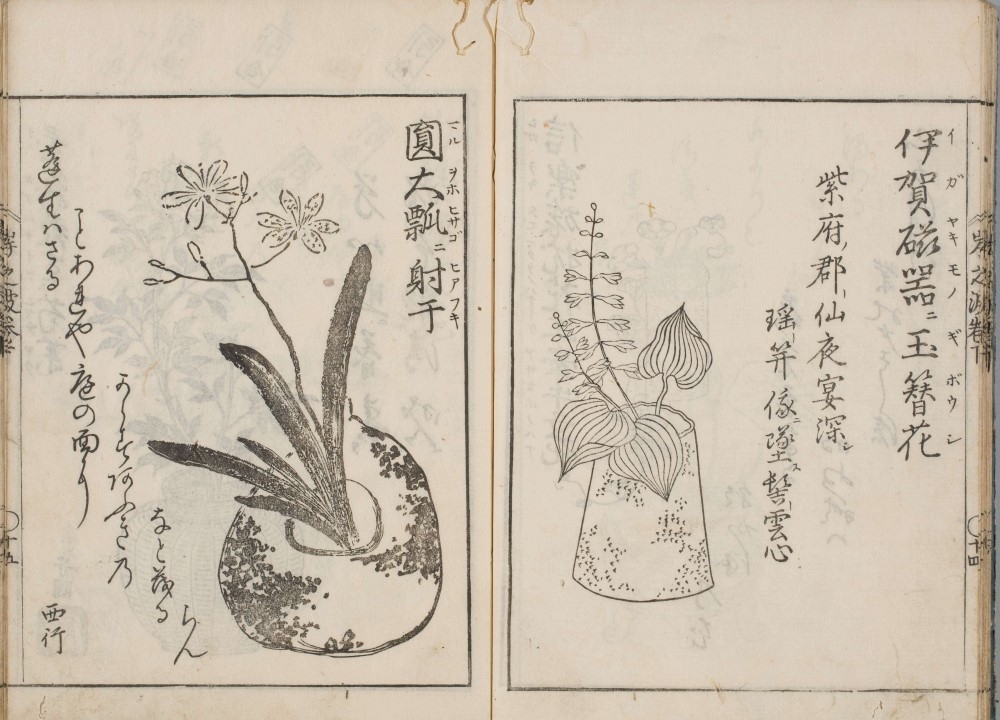

『瓶史』をはじめて引用した日本の書は、寛延3年(1750年)刊の華道書『抛入岸の波』(国文研蔵、釣雪野叟〈大枝流芳〉編、橘守国・高木素点画)で、「わずか一室の中に天地の風情を写す」「抛入は、一枝一花の自然の風情をそのまま表すように生ける」と説く。そして『抛入岸の波』が『瓶史』から引用しているのは、「宜称」(ちょうど良いほどの花材の分量)と「屏俗」(俗を避ける)である。

技巧を捨てた自然の姿で生けられ、絶俗の趣のある文人生け花は、当時の男性の嗜みだったのである。

新日本古典籍データベースで全文閲覧可能です。

(副館長 山下則子)

読売新聞多摩版2019年11月20日掲載記事より