『大岡越前の日記』下

(おおおかえちぜんのにっき)

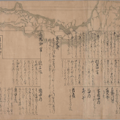

さて、寛保2年(1742年)8月の大水害で玉川上水の水が濁ったままになった問題を、幕府がどのように解決しようとしたのか。四つの提案を前回紹介した。多摩川以外の川から清流を引き入れるという2つの案は地形や水量の問題から実現しなかった。沈殿池を作るという革新的な提案も田畑を犠牲にすることになるため採用されなかった。最初に紹介した奥多摩渓谷の泥を浚うという提案が残り、実際に行われた。大水害の翌年の寛保3年(1743年)には、「試し浚い」が羽村の堰の上流約2キロメートルの範囲内で行われた。これにより玉川上水の水が澄んできたので、その水を徳利に入れ、わざわざ江戸まで運び、若年寄が点検している。大岡日記には、江戸城本丸で使う水は「清潔」でなければならないと明記されており、そのこだわりが表れている。

その翌年には、奥多摩渓谷上流の原村(現在は奥多摩湖底)から羽村の堰まで約64キロメートルにわたって本工事が行われた。その方法は「浚い流し」と表現されている。専門の人足が胸まで水に浸かって作業したというから、川底の泥を浚って、岸に上げるのではなく、川に流したものと思われる。この工事には約3か月を要している。これにより、多摩川と玉川上水は清流を取り戻すことができた。

玉川上水の濁りを取るための4つの提案を読んでいると、当時の幕府中枢部の人々は、自然を改造することに何の躊躇も感じていないということがわかる。ただ、江戸時代は土木技術が限られていたので実現できない提案が多かった。

現在、立川以東の多摩地域の上水道は多摩川以外に荒川と利根川の水に大きく依存している。沈殿池を用いるということは東京では明治31年(1898年)の淀橋浄水場以後のことである。大岡越前の時代に実現しなかったことが、はるかに規模を大きくして実現しているといえるだろう。自然改造の思想は近現代だけのものではないらしいことがわかる。

(教授 渡辺浩一)

読売新聞多摩版2020年4月15日掲載記事より