『大岡越前の日記』上

(おおおかえちぜんのにっき)

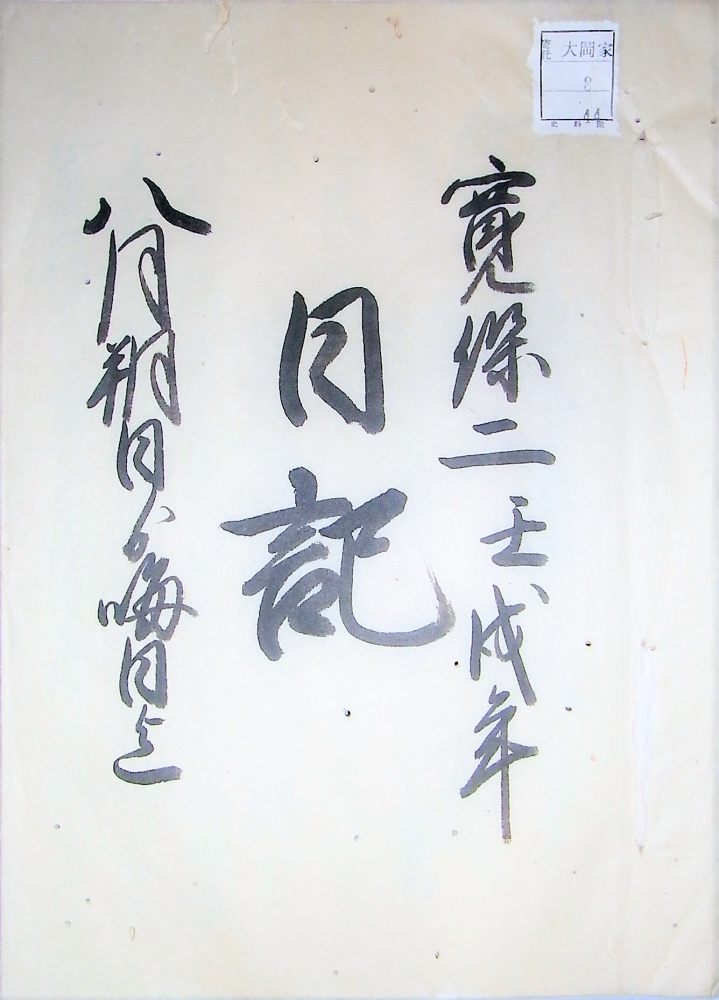

かつて度々放映されていたテレビドラマ「大岡越前」のモデルである大岡越前守忠相の日記が国文学研究資料館には寄託されている(三河国額田郡西大平大岡家文書)。もっとも、町奉行就任時期の日記ではなく、そのあとの寺社奉行就任時期の日記である。ただし、江戸周辺の村々の行政にも特別に従事していたため、多摩地域のこともたくさん書いてある。

そのなかから、今回は寛保2年(1742年)8月1日に起きた大水害についてご紹介しよう。この水害は関東地方だけではなく、信越地方にも大きな被害をもたらした。死者は数万人に及び、多摩川も多くの箇所で氾濫した。奥多摩渓谷では少なくとも7か所で大規模な土砂崩れが起き、そのために洪水が収まったあとでも多摩川は何か月も濁ったままであった。そうなると、羽村の堰で取水している玉川上水も濁ったままとなる。これでは江戸城の本丸で使う水には適さないということで、大岡を含む幕府中枢部ではその対策の議論が行われた。

その第1は、奥多摩渓谷に溜まった泥を浚うという計画である。第2には、青梅の北側にある荒川の支流から水路を掘って清流を玉川上水に導き水の濁りを取ろうという提案があった。しかし現地調査をしたところ途中に丘陵があることが判明して採用にならなかった。

第3の提案は、井之頭池を水源とする神田上水から玉川上水に水路を掘って清水を注ぐというものである。確かに現在の吉祥寺駅の南西あたりでは、二つの上水が数百メートルの近さで並行して流れているところがある。しかし、この案も神田上水の水量が足りないだろうということで採用にならなかった。

もっとも興味深い提案は第4の意見である。それは玉川上水沿いに「溜め井」をたくさん作って濁水を入れておけば水が澄むのではないかというものである。これは近現代の水道で用いている沈殿池と同じ発想である。しかし、この意見も田畑をたくさん潰さなければならないという問題が指摘されて実現しなかった。このあとどうなったのか、次回に譲りたい。

(教授 渡辺浩一)

読売新聞多摩版2020年3月18日掲載記事より