『新古今和歌集撰歌草稿』

(しんこきんわかしゅうせんかそうこう)

藤原定家(1162~1241年)らによる余情幽艶な和歌を収める『新古今和歌集』は、現在も多くのファンを抱える古典の一つだろう。後鳥羽上皇(1180~1239年)の命により、源通具、藤原有家、藤原定家、藤原家隆、藤原雅経、寂蓮の6名が撰者となり、完成前に没した寂蓮を除く5人で編纂が進められたことが当時の記録により知られるが、1000年を超える和歌の歴史の頂点に位置するとも評価されるその歌集が、撰者たちのどのような努力によって現行の形となったのかは依然として不明な点が多い。

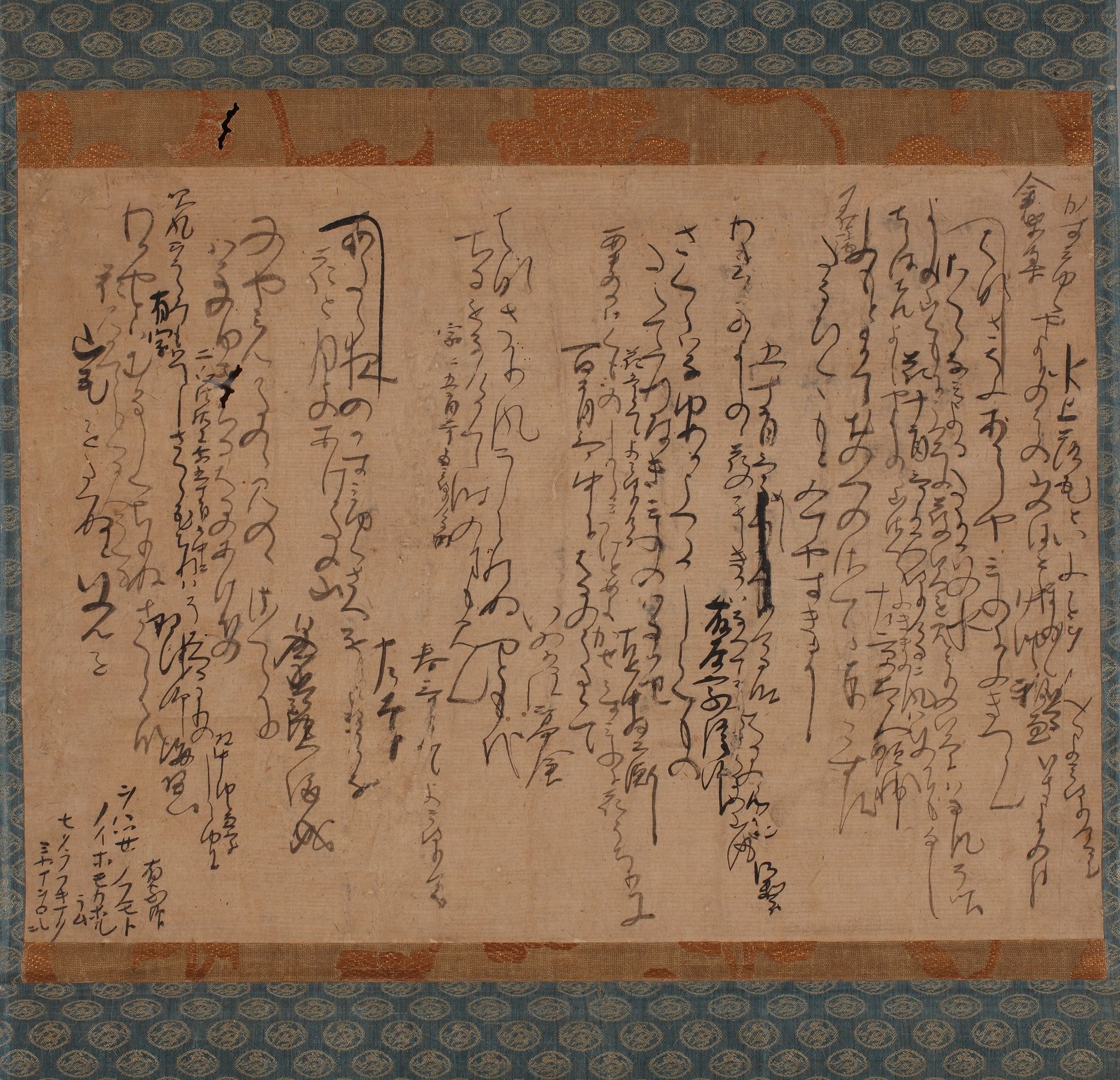

当館所蔵の「新古今和歌集撰歌草稿」と称される一紙は、定家による撰歌の過程を伝える資料で、『新古今和歌集』がどのように作られていったのか、その経緯の幾分かを窺い知ることのできる資料である。

わずか一紙ではあるが、全体を見渡してみると、大字で書かれた和歌の行間に小さな文字でさらに別の和歌が書き入れられている。当初想定した和歌よりもふさわしい和歌が見つかったため書き入れて、改めて検討を行ったのだろう。紙面には削除や墨消し訂正の跡も遺されている。詞書の文言を整え、勅撰和歌集にふさわしい表現を求めて推敲が重ねられたと推測される。

こうした草稿的な書き付けは、編纂が終われば不用となって棄てられてしまうのであろうが、この一紙は幸運にも現在に伝えられた。試行錯誤の跡がそのままに留められた乱雑な状態ではあるが、そのために当時の作業の様子を垣間見ることができる。

パソコンの無かった頃に事務整理の作業を経験した方なら、小さなカードに情報を書き付けてそれを分類したり順序立てたりしたことがあるだろう。和歌を撰び、配列するにもそのようにした方が効率的に思われるが、定家による編集作業は、収録する和歌を撰んでストックしておき、それを配列するというものではなかった。

一首一首を書き付けた上でそれらを吟味し、前後の繋がりに納得できない場合は行間に別の和歌を書き入れる。それが適切ならば不用となった和歌を削除するというように、撰歌と配列とを同時に並行して進めてゆくものであった。『新古今和歌集』は、こうした敢えて効率を求めない地道な努力のもとに編纂が進められていったのである。

(教授 海野圭介)

読売新聞多摩版2020年3月4日掲載記事より