『みなづる』

(みなづる)

源義経といえば、今なお「判官びいき」という慣用表現が通用するほど日本人に愛惜された武将であり、その生涯は数多の文芸の素材となった。『みなづる』も義経物の一つで、『義経記』等に伝える兵法獲得譚を交えた恋物語である。挿絵入りの写本数点が知られるのみの稀覯本だ。国文研本は江戸時代初期頃の制作と思しく、現段階では最善本といってよい。

主人公の「みなづる姫」は、ある夜、義経の吹く横笛に魅了され、彼を招いて管弦を楽しむ。まもなく、義経から謎めいた恋文が届く。姫は和歌の知識を駆使してそれを読み解き、義経と一夜の契りを結び、乞われるままに父の秘蔵の兵法書を見せてしまう。すべてを習得した義経は虎の巻のみ残して書を焼き捨て、姫に身分を明かし、奥州へ下ってゆく。姫は悲嘆にくれるが、義経は兵法の力で平家を討伐し、めでたき源氏の世が到来したという。

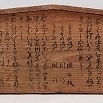

挿絵では、姫の侍女たちが義経の恋文を読めず、「変な書きぶりの恋文ですね」「破り捨てて笑いものにしてやりましょう」などとおしゃべりを繰り広げている。右下の侍女の名が「あかしのつぼね」であるのは、『源氏物語』の明石の君を踏まえた命名であろう。明石の君は高貴な身分ではないが、一族の繁栄を築いた幸い人として当時は人気が高かった。

一方、義経は、冒頭の管弦場面のみ、源氏の烏帽子をつけず、貴公子然とした姿である。この場面が『源氏物語』若菜下の女楽を連想させるため、光源氏風に描かれたのかもしれない。物語後半、兵法を獲得し、正体を明かすくだりからは、義経は雲状のものに乗るが、こうした描き分けは本文には記載がなく、挿絵だけが場面ごとの義経のイメージを形づくっている。

『みなづる』は、古記録などにより、もともと幸若という中世の芸能であったと推測されている。幸若の「みなづる」が残っていないため、現存の物語と同一かは分からないが、すでに室町時代にこの儚い恋物語が生まれ、愛好されていたことは想像に難くない。それを読み物に仕立てたのが現『みなづる』であろう。義経の物語がいかに人々の心を捉え続けたか、この作品はそれをよく伝える佳品といえよう。

(教授 齋藤真麻理)

読売新聞多摩版2020年10月28日掲載記事より