『伊曽保物語』

(いそほものがたり)

イソップ寓話は、紀元前6世紀頃の古代ギリシャで活動したイソップ(Aesop)という人によって語られたとされる寓話である。ヨーロッパを中心に普及していたイソップ寓話が、寓話集の形で日本に初めて伝わったのは、16世紀後半のことである。織田信長と豊臣秀吉が政権を握り、天下統一を推し進めていたその頃、ヨーロッパでは宗教改革に対抗して創設されたイエズス会が海外布教を目指して世界中に宣教師たちを派遣していった。その時来日した宣教師によって欧文イソップ寓話集が伝来したと考えられている。その欧文イソップ寓話集を底本にした日本語訳本の中で、260年余りの江戸時代を通じて日本人に最も読まれたものが、ここに紹介する『伊曽保物語』である(書名の「伊曽保」はイソップに漢字を当てた表記)。

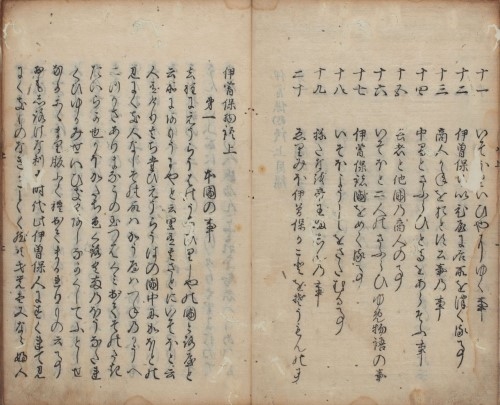

『伊曽保物語』は寛永元年(1624)頃に出された初刊本をはじめ9種類の古活字版と、絵入り整版本の現存が確認されている。その中で当館が所蔵しているのは、古活字版無刊記第5種本(3巻3冊)と絵入り整版本(中巻のみ)であり、掲載図は前者の上巻目録と本文首丁(最初のページ)である。

『伊曽保物語』は上中下の3巻構成で、上巻に20話、中巻に40話、下巻に34話を収録し、合計94編を収めている。ただし、内容によっては上巻から中巻第9話までのイソップの伝記物語部と、中巻第10話から下巻までの寓話部に分けることができる。イソップの伝記物語部は、イソップの一代記という体裁を取り、イソップの智恵・利発を中心に描いた頓智話29編からなっている。それに対し寓話部は、イソップが語ったとされる寓話65編を収めている。現代人にもなじみ深い、金の卵を産むガチョウの話や、田舎のネズミと町のネズミの話などがここに含まれている。周知のようにおのおのの寓話は、主に動物を主人公とした短い物語を記し、その結びに教訓的言辞を添えるという構造を持っている。

『伊曽保物語』が江戸時代に広く迎えられたものであることは、前述のように古活字版で9回も版を重ね、また増刷の比較的容易な整版の出版が求められたという事実によって証されるが、仮名草子をはじめ後代の文芸作品の中に、同書由来の寓話が多用されていることも言い添えておかねばならない。

(機関研究員 李 澤珍)

読売新聞多摩版2022年2月16日掲載記事より