『頼豪阿闍梨恠鼠伝』

(らいごうあじゃりかいそでん)

弘前市で2019年10月上旬の3日間、「津軽デジタル風土記 ねぷた見送り絵リブート!」と題した展示を行った。当館と弘前大学をはじめとした諸機関の共同プロジェクトで、津軽関係の史資料をデジタルアーカイブしながら観光資源として有効活用する道を探る「津軽デジタル風土記」の成果の一環である。

弘前の「ねぷた」は青森市などの人形「ねぶた」(組ねぶた)のような立体構造物とは異なり、2次元の絵が描かれる扇ねぷたが中心となる。その表面の「鏡絵」には武者など勇壮な絵が描かれることが多いのに対し、裏面の「見送り絵」は女性像が主たる画題となる。

弘前のねぷた絵の歴史をひもとくと、その素材には葛飾北斎やその弟子が描く水滸伝や伝奇小説の挿絵が多く使用されてきた。そこで今回は、そのようなねぷた絵作成プロセスのDNAを継承し、デジタル画像化された北斎らの女性像にもとづき、新たな見送り絵を創出しようと、弘前市在住のねぷた絵師・川村岩山氏に30点の色紙として描き下ろしていただいた。

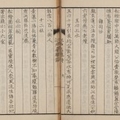

今回掲げたのは、江戸時代に盛んに出版された「読本」と呼ばれる伝奇小説の一つ、『頼豪阿闍梨恠鼠伝』(曲亭馬琴作、文化5年=1808年刊)に登場する「葎戸」というキャラクター。元の絵は葛飾北斎の手によるもので、口絵に配されている。

両者を比較すると、装いも新たによりシャープな印象の色鮮やかなねぷた絵として、魂が吹き込まれているのがお分かりいただけると思う。弘前の展示においては、QRコードを介し、元絵のデジタル画像をその場で参照できるようにしたところ、来場者から高い評価をいただくことができた。デジタル化により古典籍との距離がぐんと縮まったことで、今後もいろいろな場面に活用されることが予想され、期待はふくらむばかりである。

葎戸などは、当館で開催中の「書物で見る日本古典文学史」(2020年2月27日まで)で展示中。元絵の古典籍が国文研に所蔵されているものについては、ねぷた絵とともに展示し、じかに比較することができるので、ぜひ足を運んでいただきたい。

(准教授 木越俊介)

読売新聞多摩版2020年2月5日掲載記事より(一部文章改変)