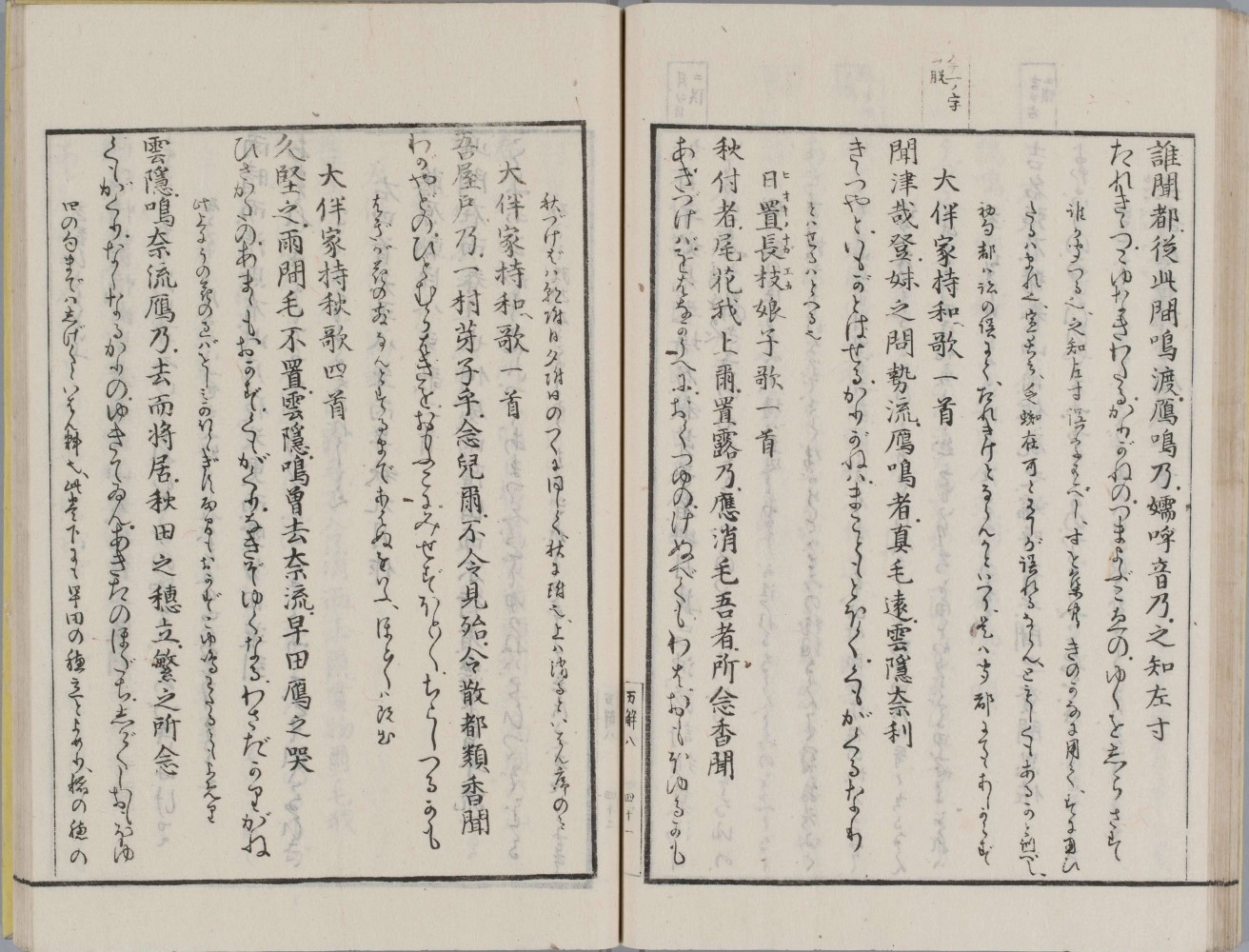

万葉集略解

(まんようしゅうりゃくげ)

「山路を登りながら、こう考えた。智に働けば角が立つ、情に棹させば流される――」。夏目漱石「草枕」の冒頭である。

本書は、主人公の洋画家が、山里の温泉宿に向かう場面より始まる。道中、主人公は茶屋の老女より、温泉宿の「若い奥様」、那美と境遇のよく似るという「長良の乙女」の物語を聞く。老女の口からは、乙女の辞世として次の歌が語られる。

あきづけばを ばなが上に置く露の けぬべくもわは おもおゆるかも

(秋めいてくると薄の上に置く露のように、この身も消えてしまいそうに思われます)

これは「万葉集」巻八に「日置長枝娘子歌」として載る歌である。漱石は「万葉集」を「草枕」執筆の材に用いたわけであるが、漱石がどのような本で「万葉集」を読んでいたか、実はその書名が判明している。「万葉集略解」(1796~1812年刊)である。(詳しい考証については、2003年、平凡社刊の佐竹昭広「萬葉集再読」を参照されたい)

「略解」は、橘千蔭(1735~1808年)が師賀茂真淵の遺志を継ぎ、「万葉集」全歌に注解を施した作である。注には真淵の万葉学のほか、同門の本居宣長や荒木田久老の説を中心に、多くの先行説が平易な語り口で取り入れられる。

注ばかりではない。万葉仮名の原文に点を打ち、平仮名を併記した書式は、ただ文字のままに読むことさえ困難な万葉歌を、手に届くものにした。

かような点からも、「略解」は入門書として多くの読者を獲得した。漱石もまたその一人だったのである。

「略解」によって「万葉集」を読んだ人々の中には、歌人や研究者も多い。アララギ派の歌人であり、後に「万葉集私注」を著した土屋文明が、旧制中学時分に「略解」を繙いたことは有名である。また、「万葉集全註釈」を著した武田祐吉は、初めて触れた「万葉集」が「略解」であった故に、後年に至ってもなお「略解風」の訓読が抜けないと述べた。

時代はすでに明治に入っていた。だが江戸期に生まれた「略解」はなお、人々の座右に置かれていたのである。

(機関研究員 甲斐温子)

読売新聞多摩版2023年9月13日掲載記事より