『江戸名所図会』

多摩川は古代から「歌枕」として知られていた。歌枕とは和歌に詠まれる全国各地の地名である。しかし、名前は知られていたが、都の公家たちにとって、遠く離れた歌枕は名のみ知るもので、実際に訪ねてみるというような場所ではなかった。

全国の歌枕が、実際に訪ねてみる場所になっていくのは、江戸時代になってからである。参勤交代による街道の整備などによって、人の移動が活発に行われるようになったことが大きな理由だろう。「歌枕」から「名所」へと変化していったということもできる。

『東海道名所記』(万治2年、1659年成)や『江戸名所記』(寛文2年、1662年刊)などの「名所記」が出版されたことが、それを示している。これら名所記は、各地の名所の歴史や名物などを記したもので、多くの読者に歓迎された。

江戸前期の『江戸名所記』が扱う範囲は、ほぼ山手線内側と隅田川の両岸だけで、多摩地区などの近郊については全く触れていなかった。それが、江戸後期の『江戸名所図会』になると、江戸近郊についての多くの記事が載せられるようになる。

『江戸名所図会』は、天保五年(1834年)と同7年(1836年)に、神田雉子町の名主であった斎藤月岑によって刊行された。その編集は、月岑の祖父である幸雄によって、寛政年間(1789~1801年)には始められていたらしく、父幸孝の手を経て親子3代、30年以上の年月をかけて完成したものである。全7巻20冊の大部のもので、そのうちの巻三に多摩地区のことが記されている。歴史的な文献を渉猟するとともに、実地調査を行っており、地誌として信頼できる記事となっている。中には「深大寺蕎麦」の項目などもあり、単なる地誌ではなく、今風に言えば、観光資源としての江戸近郊に着目した先見性のある書物とも言えるだろう。

※新日本古典籍総合データベースにて全文をご覧いただけます。

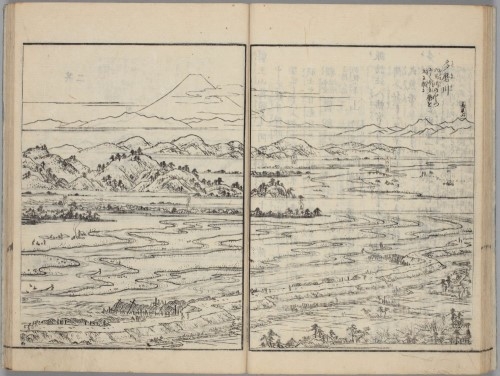

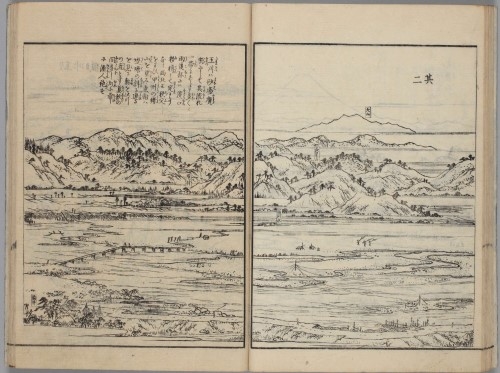

図は、多摩川を描いたもの。4枚続きのもので、富士山を中心に右手に高尾山、左手に大山を描きこむ。手前に多摩川の流れがあり、登戸の対岸あたりから見た鳥瞰図で、雄大な光景が広がっている。長谷川雪旦が描いた挿絵は、実景を写したものとして高く評価されている。

写真右上には「多磨川 六玉川のひとつにて今多磨を玉に作る」とあり、本来、「多磨川」と書いていたが、現在は「玉川」と書くと、表記の変化を説明している。

(教授・入口敦志)

読売新聞多摩版2019年5月29日掲載記事より