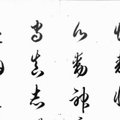

『人物略画式』

(じんぶつりゃくがしき)

詩人の大岡信は、小説や音楽や映画などの優れた作品を体験したときに、その享受の最も深いかたちは、鑑賞した人自身のなかの創作衝動となってあらわれる、と述べている(『肉眼の思想 現代芸術の意味』)。漫画を読むと、自分も描いてみたいと思い、模写することで深く関わりたいと思う。そうして鑑賞者であった人が次の創作者になる。文化はそのようにして続いてきた。優れた作品とは、誰もまねできないような超絶技巧のものばかりでなく、自分にもこういうものが作れそうだ、と創作を促すような力をもつものも含まれる。

江戸時代は二百数十年の歴史があり、その中から少しずつ見いだされた人物や作品をもとに、我々の知識やイメージは形成されている。再発見されるまで伊藤若冲が忘れられていたように、18世紀という近世中期には成熟した文化が存在した。例えば鍬形蕙斎(1764~1824年)という絵師もその一人。寛政6年(1794)、数え年31歳で津山藩の御用絵師となり、翌年には絵手本『略画式』を著して好評を博し、鳥獣、人物、山水、魚貝、草花などを冠したいくつもの『略画式』を刊行した。 人物や動物を簡略化した筆勢で描いたもので、一見簡単そうでいて、対象を極度に抽象化する力と、選び抜かれた線で輪郭を描く技を味わうことができる。

国文学研究資料館も所蔵する『人物略画式』(寛政11年(1799)刊)の序には「かの絵合の巻に『よになくめづらしき限りをかかせ給へれば、今めかしく花やかさはまされり』となんいへるは、これらをいふにや」という自賛がある。『源氏物語』絵合巻の、弘徽殿の女御の描写への言及である。絵を好む冷泉帝の寵愛をえるため、斎宮の女御と弘徽殿の女御が絵の収集を競い合う。光源氏のライバル頭中将の娘、弘徽殿の女御は、「そのころ世間で目新しく面白がっているものばかりを選んで描かせた」。絵を集めて物語絵合の競技会が行われたが、源氏の君は、須磨明石流離の日々を描いた見事な日記絵を披露し、弘徽殿方を圧倒する。

蕙斎はおそらく、今はもてはやされている自らの絵の画題も手法も永遠ではなく、後続者によって乗り越えられていくことを予想していた。そうしてまた筆をとった人が、絵を描き続けていくのである。

(機関研究員 幾浦裕之)

読売新聞多摩版2021年8月11日掲載記事より