『古今和歌集』

(こきんわかしゅう)

古典文学はほとんど作者自筆本が残っておらず、書写することが繰り返されてかろうじて現在まで残っている。ただし『土佐日記』は鎌倉時代には紀貫之自筆本が蓮華王院の宝蔵に収められており、1235年に藤原定家が実見して書誌調査し、書写した。定家は末尾に貫之の筆跡はこのようであった、と模写している。それは「他人の筆跡を貫之の真筆だと詐称する奇怪な輩がいる」ためだという。

当時、和歌の専門家の間で貫之自筆本とされる『古今和歌集』が書写され、その本文が重んじられた。定家の父、俊成も不審に思いつつ、師匠の藤原基俊の『古今集』と見比べながら書写した。冒頭の仮名序には、古注という平安中期に出来た細字の注釈が書かれていたが、この注が、貫之自筆本にあるはずはなかった。俊成書写本をもとに、定家はひとまず『古今集』を書写し、和歌の家の証本として信頼を置いていた。

承久の乱の後、還暦を超えた定家は古典の研究に専念していた。その頃別の専門家、藤原清輔の書写した『古今集』などがもたらされ、比較検討するうちに、定家は自身の『古今集』写本への信頼が揺らぐのを覚えた。かつて父から受けた教えも、必ずしも根拠がないのかもしれない。写本ごとの本文の違いは、単にある時点での誤写に起因するのかもしれない。結局真に確かなものは、自ら研究することでしか分からないと考え、奥書を書き添えた。

「最近の偏った考えの輩は、書写した人の書き誤りの部分を秘密の説であるかのように仕立てる。和歌の道の妨げだ。信じてはいけない。本文の取捨選択は、あなたの好みに従えばいい。自他の家、流派の区別に関わるな。同じように考えられるなら、任意に読むべき本文を選択しなさい。」写本ごとに違う本文のうち、どれが正しいかについて、師匠の説を継承する態度がある。それを相対化するために論理的な検討がなされる。それでも解決しない問題について、定家は師説を絶対視せず、主体的に判断することを勧めた。

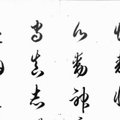

こうして書写された嘉禄本『古今集』は冷泉家に今も所蔵されるが、国文学研究資料館ではその忠実な写本を所蔵する。1519年に正親町三条実望の求めに応じ、冷泉為広が息子の為和に書写させたものである。そこには読者として主体的に判断しようとした定家の精神も保存されている。

(機関研究員 幾浦裕之)

読売新聞多摩版2021年6月23日掲載記事より