『十六夜物語』

(いざよいものがたり)

東下りをした在原業平は、現実には東海道を下っていない、という説が中世には存在する。ある注釈書では、東下りというのは京都の東山へ隠棲したことの比喩であると説明される。一方で中世以降、京と鎌倉の往来が増え、「かの昔男」の訪ねた名所旧跡を通過する者は、「これがあの『伊勢物語』の!」と「聖地巡礼」をするように感慨にひたった。弘安2年(1279年)10月16日、京都を出発して2週間後に鎌倉に到着した阿仏尼もその一人。彼女は道中書き留めたメモをもとに、紀行『十六夜日記』を著した。現在の静岡県駿河区宇津ノ谷を通った際は『伊勢物語』のように知り合いの山伏に遭遇した。その偶然を「むかしをわざとまねびたらんこゝちして、いとめづらかに、をかしくもあはれにもやさしくもおぼゆ」と驚いている。自らが業平になりかわるような思いであったに違いない。

阿仏尼の鎌倉下向の目的は、夫の藤原為家の没後に起こった所領争いを解決するため、幕府の武家法の裁断をうけるためであった。当初は早期の決着を予想したらしいが、裁判が阿仏尼の息子・冷泉為相の勝訴となったのは、阿仏尼の没後30年のことであった。

『十六夜日記』には裁判のゆくえは描かれず、彼女が東海道で実際に眺めた数々の風景と、実感のこもった和歌が記される。中世和歌の中心は「題詠」であり、先行する和歌や歌題の「本意」に則って、虚構の作者(アバターのようなもの)の心情や景色を詠むものであった。そんな時代に、歌枕を現実に観光することができた阿仏尼は、彼女だけの「風景」を発見したのである。

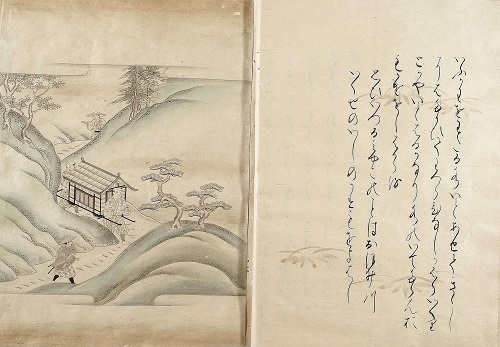

国文学研究資料館は『十六夜日記』の絵入り写本『十六夜物語』を所蔵する。江戸時代に製作されたもので、本文は流布本である万治2年(1659年)の木版本に近く、挿絵もややそれに類似する。そして奈良絵本風の繊細な挿絵をよく見ると、描かれる人々は近世の服装をしている。鎌倉時代の紀行を、読者になじみやすく江戸時代にうつしかえているのである。

この写本は昭和14年に古典文学研究者の小川寿一によって修理されており、小川は装訂や金泥の下絵といった特徴から本書は「嫁入り本」(婚姻の際に製作された豪華本)と考察している。時代ごとに、読者と目的に合わせて、古典は装いを新たに読み継がれる。

(機関研究員 幾浦裕之)

読売新聞多摩版2021年2月17日掲載記事より