定(本屋仲間)

(さだめ ほんやなかま)

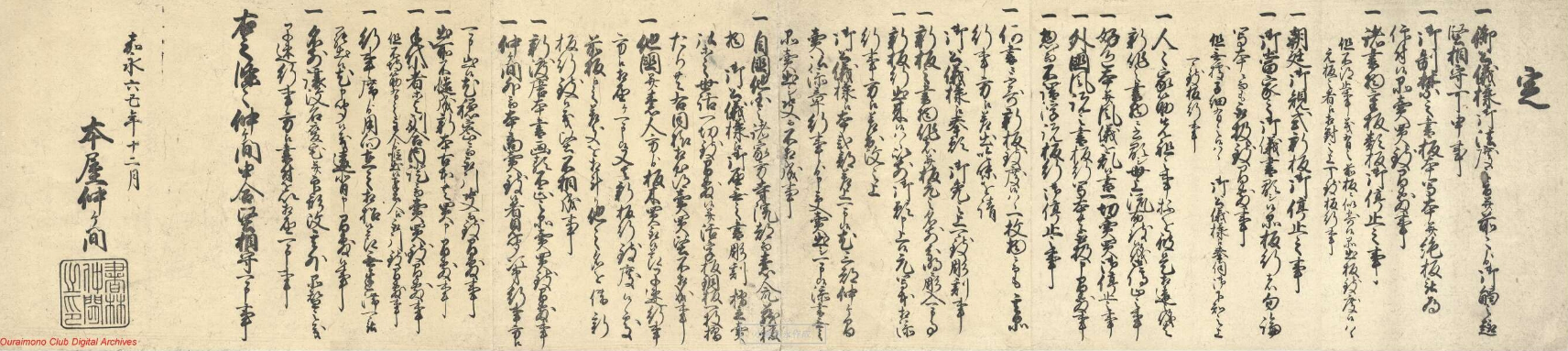

江戸時代の書籍商は、享保期以降、正式に組合(仲間)を組織した。今回紹介する「定(本屋仲間)」はこの書籍商の組合が作成した摺り物で、組合構成員に守るべき二十か条を示している。本史料は幕府ではなく、組合が作成しており、ここには組合の自律性がよく表れている。

本史料の表題は「定」、書き止め文言は「右之条々仲ケ間申合堅相守可申事」である。整版摺りで、3枚の紙を貼り継いだ大判である。大きさは縦30.5センチ、横137.6センチ。ただし、切断されて、現在は2枚になっている。裏面に糊付けの跡や押さえつけられた横線の痕が残っている。長い間、二つの木枠(パネルフレーム)に収納されていた模様である。

本史料には「嘉永六丑年十二月」とあり、成立時期は明確である。幕府内部の慎重論を抑えて、自由経済を模索した天保の改革による株仲間解放令は、その悪影響から十数年ほどで撤回される。株仲間再興である。この幕府の方針転換を受けて、大坂では嘉永4年(1851年)4月、江戸では同年11月、京都では嘉永6年(1853年)12月に書籍商の株仲間は再興される(拙稿「三都の本屋仲間」『本の文化史 4 出版と流通』)。つまり、本史料の作成年月は京都本屋仲間の再興時に作成された可能性を意味している。

加えて、本史料を京都本屋仲間の作成であろうと推察する理由は、ひとつめに本史料の組合印の印文が「書林仲間之印」となっている点である。大坂の本屋仲間であれば大坂を通例冠する。二つめは、第四条「一 朝廷御規式新板御停止之事」である。これは京都の経営者にあえて的を絞った文言と受け取れる。

以上、アーカイブズ学でいう出所(所蔵者)が不明なため、作成者の謎解きに筆を費やした。最後に本史料は紫外線による劣化が少ない。店奥に飾られていたためだろう。またその現用期間は15年と短かった。慶応4年(1868年)、組合を公認した幕府は瓦解し、「定」は無効となったからである。

末尾部分を拡大。作成年月の「嘉永六丑年十二月」、作成者名、「書林仲間之印」が摺られている

冒頭部分を拡大。第四条に「一 朝廷御規式新板御停止之事」と書かれている

(教授 藤實久美子)

読売新聞多摩版2023年4月26日掲載記事より