通常展示の一部のスペースを使って、当館所蔵の作品を展示いたします。

会期:令和5(2023)年10月5日(木)~令和6(2024)年2月15日(木)

開室時間:午前10時~午後4時30分

休室日:水曜、土曜、日曜、祝日、年末年始:12月25日(月) ~ 1月5日(金)

国文学研究資料館には、信濃国松代伊勢町で代々町年寄を務めた商家八田家の文書群(約3万5000点)が保存されています。八田家では、3代目孫左衛門の時代より町年寄に加えて松代藩から給人格御勝手御用役という格式を与えられ、4代目嘉右衛門の代には、産物御用掛、川船運送方御用、社倉調役、糸会所取締役、産物会所取締役など、藩の財政を担う要職を歴任します。

その嘉右衛門が晩年の天保14年(1843)7月、たまっていた書類を整理する一環で「諸方変事風説聞書其外種々不用之品小書付入袋」という袋をつくり、仕事のうえで要らないと判断した文書を収納しました。この中には、江戸中期から後期にかけての江戸その他で起こった事件に関する聞書や書状、幕府の達書の写などが収められています。自らが書写したり、江戸詰めの松代藩士などから情報を書き送ってもらった御用商人の"情報収集"の痕跡です。

今回は、そのうちのいくつかをご紹介したいと思います。

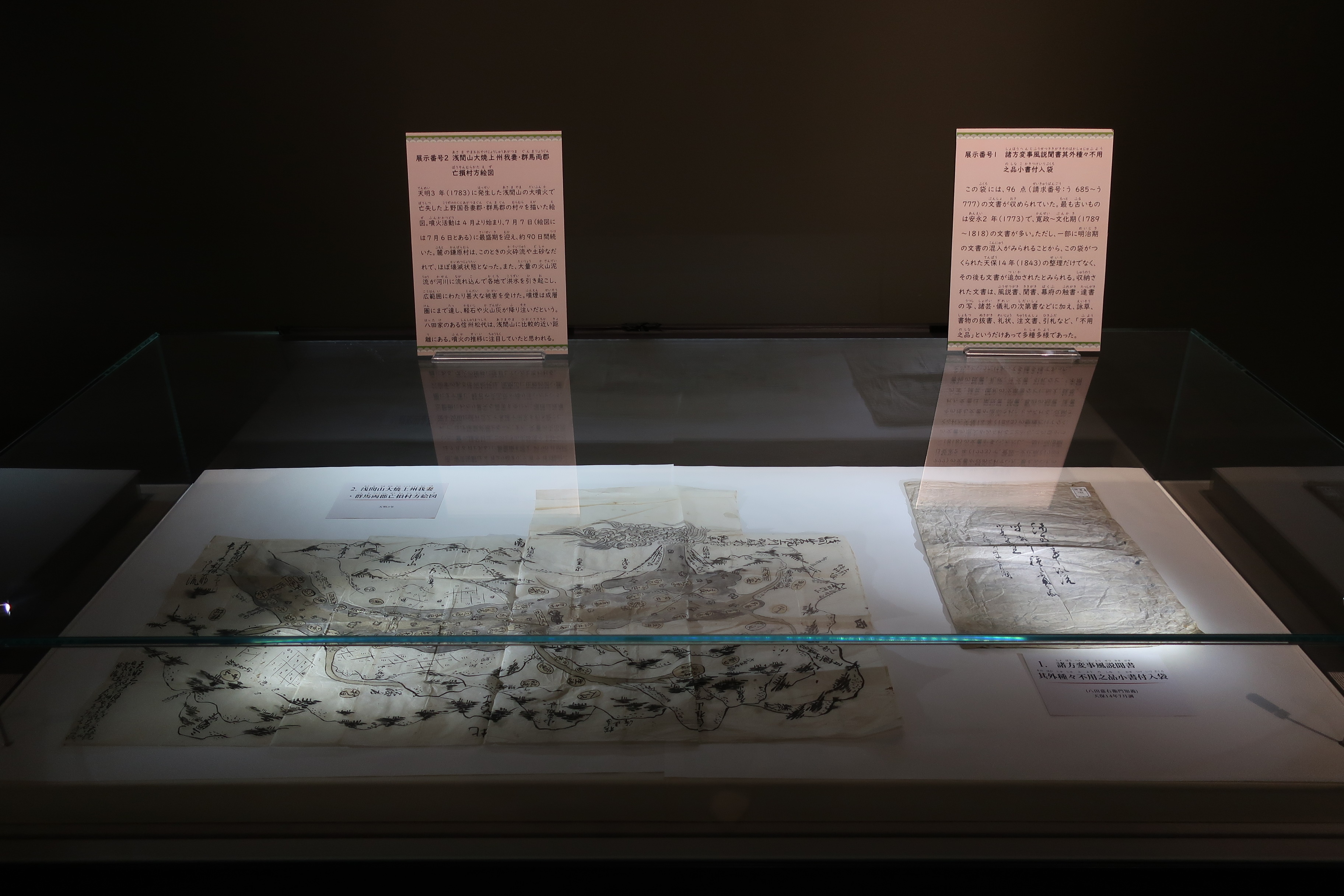

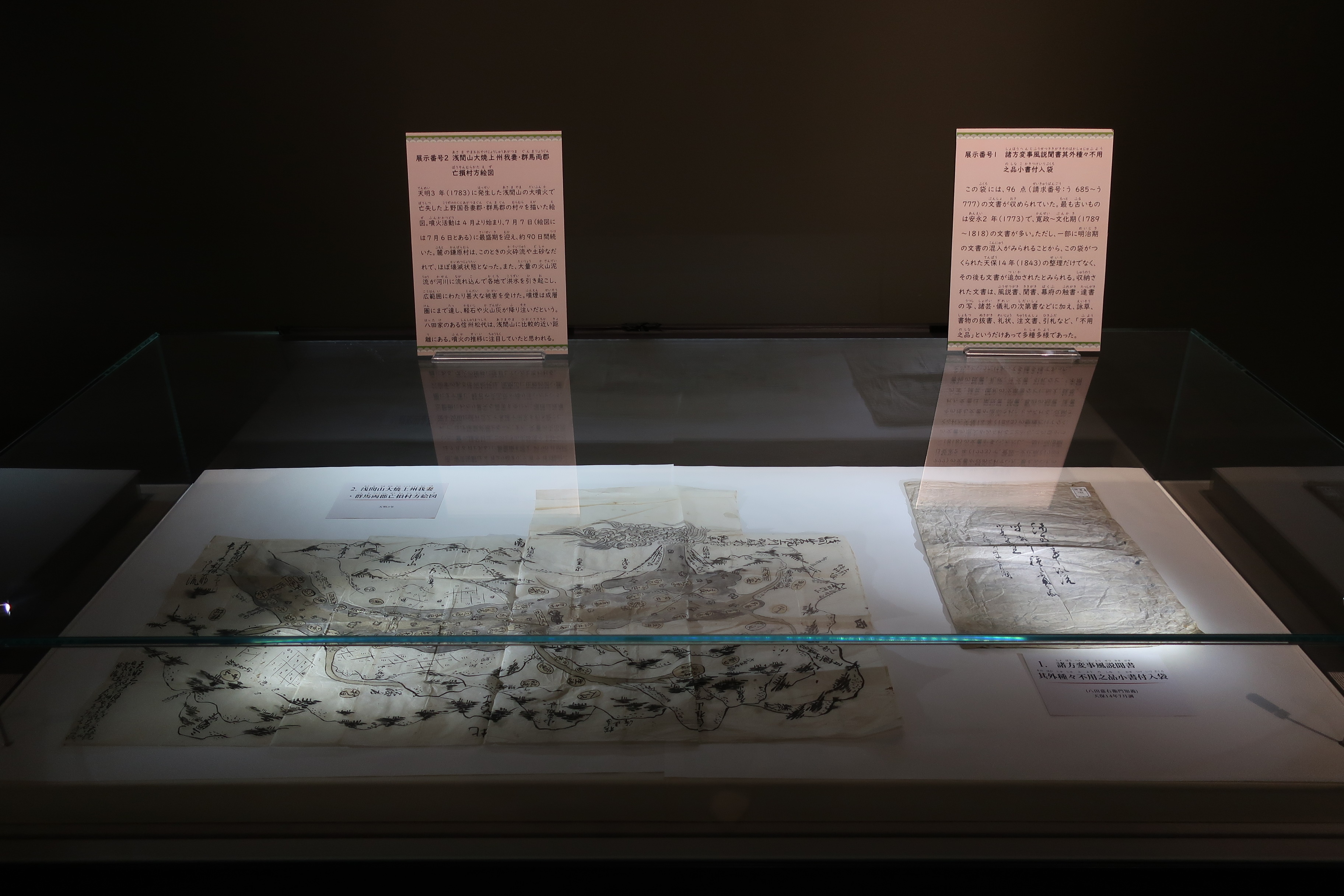

1 諸方変事風説聞書其外種々不用之品小書付入袋

この袋には、96点(請求番号:う685~う777)の文書が収められていた。最も古いものは安永2年(1773)で、寛政~文化期(1789~1818)の文書が多い。ただし、一部に明治期の文書の混入がみられることから、この袋がつくられた天保14年(1843)の整理だけでなく、その後も文書が追加されたとみられる。収納された文書は、風説書、聞書、幕府の触書・達書の写、諸芸・儀礼の次第書などに加え、詠草、書物の抜書、礼状、注文書、引札など、「不用之品」というだけあって多種多様であった。

2 浅間山大焼上州我妻・群馬両郡亡損村方絵図

天明3年(1783)に発生した浅間山の大噴火で亡失した上野国吾妻郡・群馬郡の村々を描いた絵図。噴火活動は4月より始まり、7月7日(絵図には7月6日とある)に最盛期を迎え、約90日間続いた。麓の鎌原村は、このときの火砕流や土砂なだれで、ほぼ壊滅状態となった。また、大量の火山泥流が河川に流れ込んで各地で洪水を引き起こし、広範囲にわたり甚大な被害を受けた。噴煙は成層圏にまで達し、軽石や火山灰が降り注いだという。八田家のある信州松代は、浅間山に比較的近い距離にある。噴火の推移に注目していたと思われる。

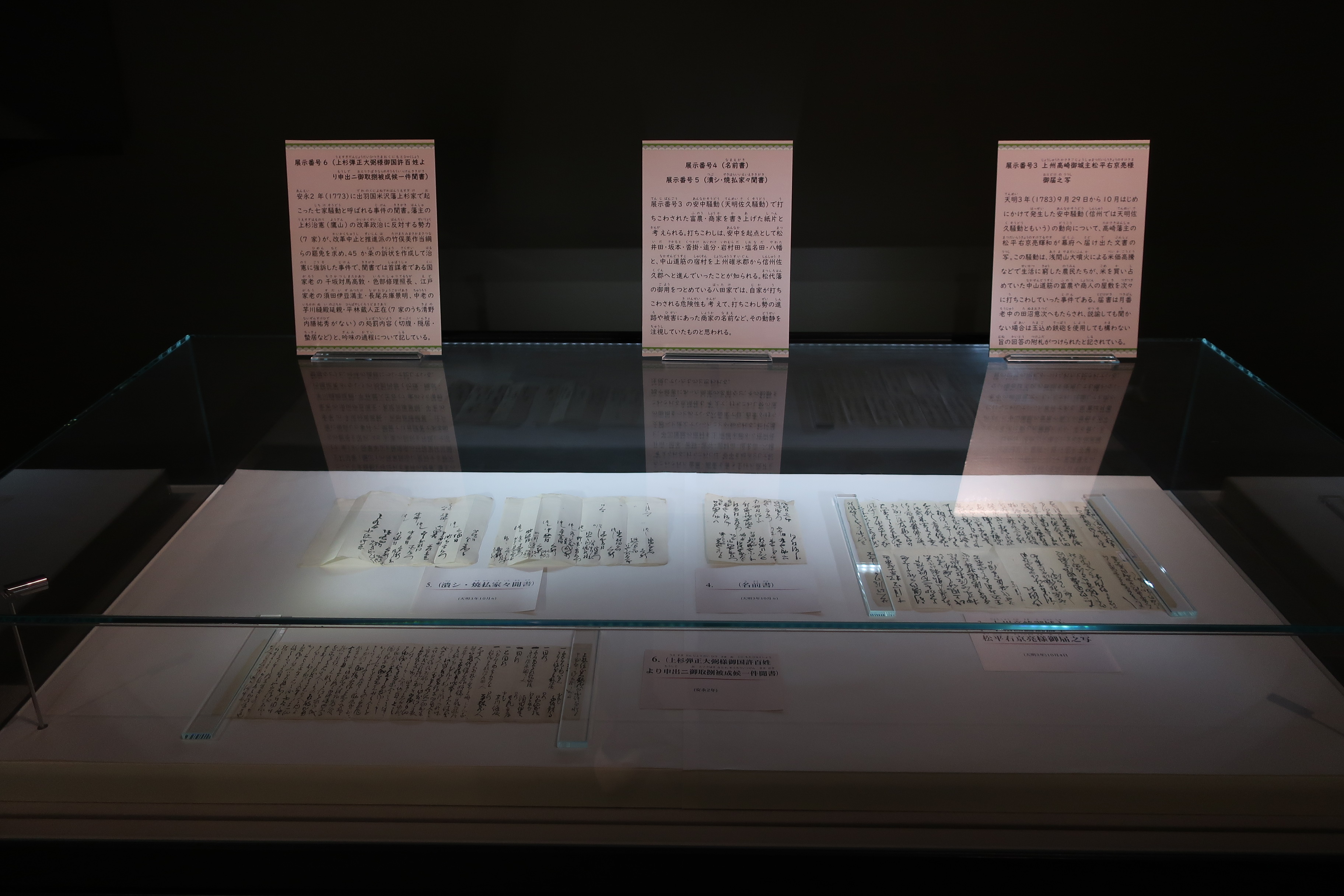

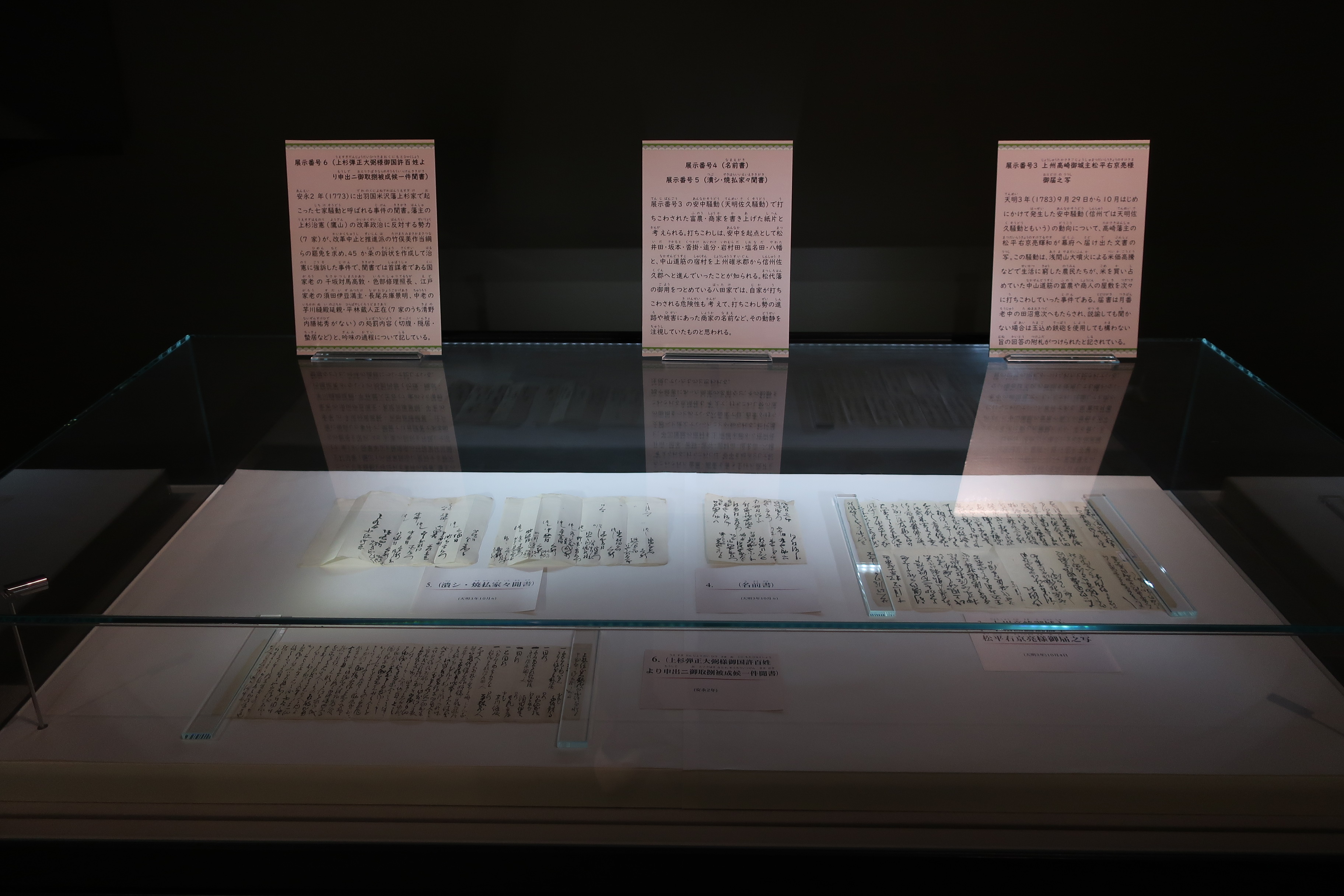

3 上州高崎御城主松平右京亮様御届之写

天明3年(1783)9月29日から10月はじめにかけて発生した安中騒動(信州では天明佐久騒動ともいう)の動向について、高崎藩主の松平右京亮輝和が幕府へ届け出た文書の写。この騒動は、浅間山大噴火による米価高騰などで生活に窮した農民たちが、米を買い占めていた中山道筋の富農や商人の屋敷を次々に打ちこわしていった事件である。届書は月番老中の田沼意次へもたらされ、説諭しても聞かない場合は玉込め鉄砲を使用しても構わない旨の回答の附札がつけられたと記されている。

4 (名前書)

5 (潰シ・焼払家々聞書)

3の安中騒動(天明佐久騒動)で打ちこわされた富農・商家を書き上げた紙片と考えられる。打ちこわしは、安中を起点として松井田・坂本・沓掛・追分・岩村田・塩名田・八幡と、中山道筋の宿村を上州碓氷郡から信州佐久郡へと進んでいったことが知られる。松代藩の御用をつとめている八田家では、自家が打ちこわされる危険性も考えて、打ちこわし勢の進路や被害にあった商家の名前など、その動静を注視していたものと思われる。

6 (上杉弾正大弼様御国許百姓より申出ニ御取捌被成候一件聞書)

安永2年(1773)に出羽国米沢藩上杉家で起こった七家騒動と呼ばれる事件の聞書。藩主の上杉治憲(鷹山)の改革政治に反対する勢力(7家)が、改革中止と推進派の竹俣美作当綱らの罷免を求め、45か条の訴状を作成して治憲に強訴した事件で、聞書では首謀者である国家老の千坂対馬高敦・色部修理照長、江戸家老の須田伊豆満主・長尾兵庫景明、中老の芋川縫殿延親・平林蔵人正在(7家のうち清野内膳祐秀がない)の処罰内容(切腹・隠居・蟄居など)と、吟味の過程について記している。

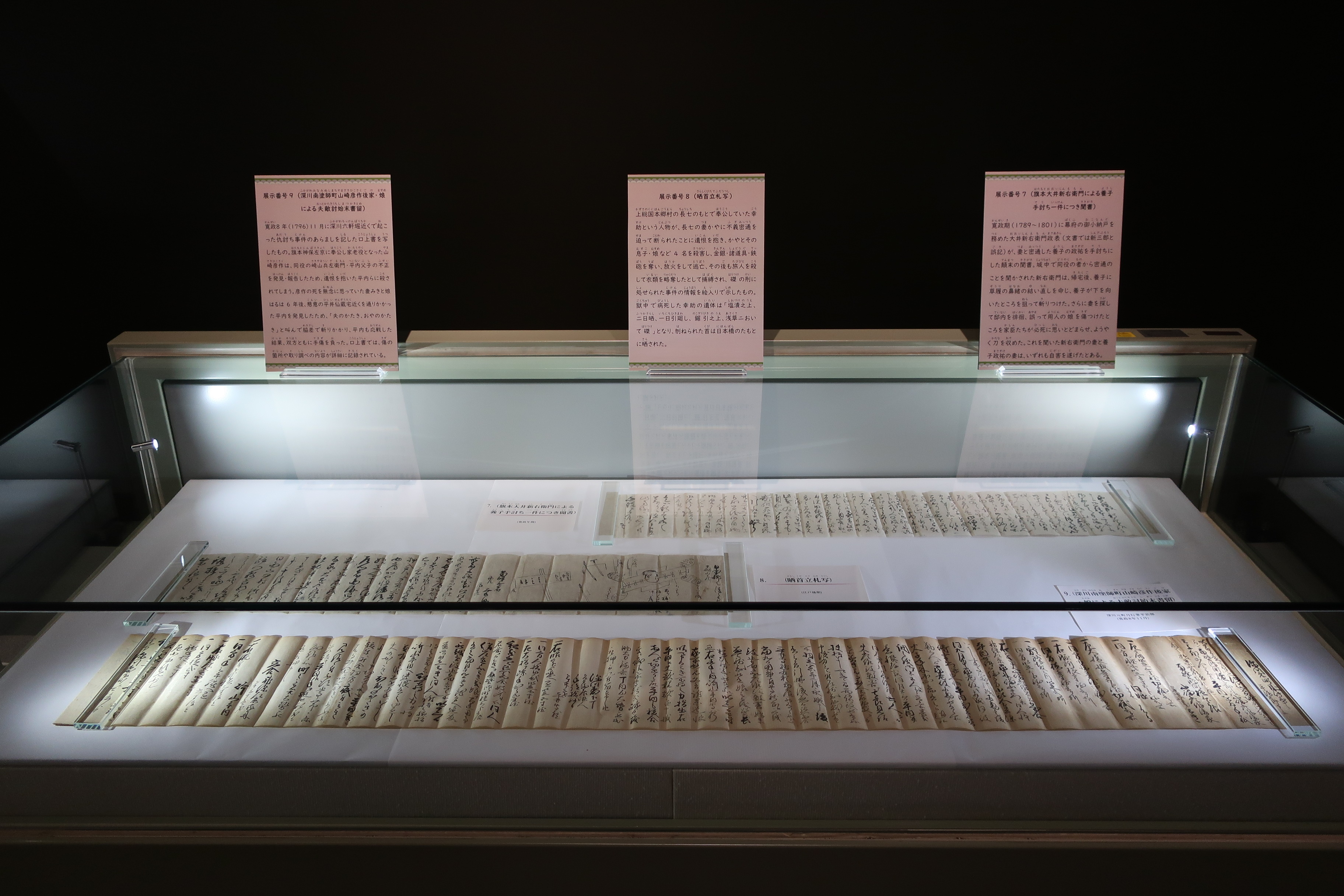

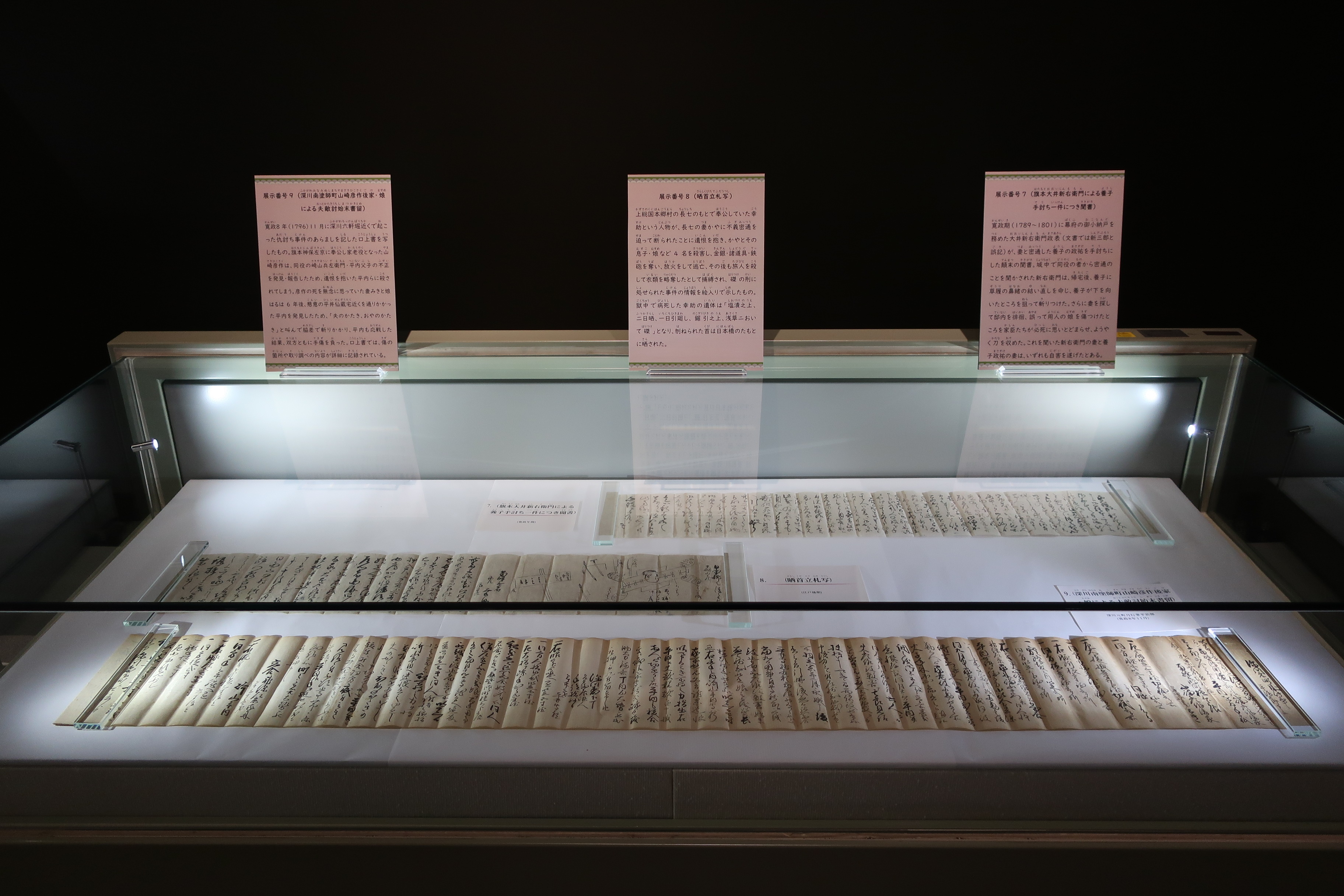

7 (旗本大井新右衛門による養子手討ち一件につき聞書)

寛政期(1789~1801)に幕府の御小納戸を務めた大井新右衛門政表(文書では新三郎と誤記)が、妻と密通した養子の政祐を手討ちにした顛末の聞書。城中で同役の者から密通のことを聞かされた新右衛門は、帰宅後、養子に草履の鼻緒の結い直しを命じ、養子が下を向いたところを狙って斬りつけた。さらに妻を探して邸内を徘徊、誤って用人の娘を傷つけたところを家臣たちが必死に思いとどまらせ、ようやく刀を収めた。これを聞いた新右衛門の妻と養子政祐の妻は、いずれも自害を遂げたとある。

8 (晒首立札写)

上総国本郷村の長七のもとで奉公していた幸助という人物が、長七の妻かやに不義密通を迫って断られたことに遺恨を抱き、かやとその息子・娘など4名を殺害し、金銀・諸道具・鉄砲を奪い、放火をして逃亡、その後も旅人を殺して衣類を略奪したとして捕縛され、磔の刑に処せられた事件の情報を絵入りで示したもの。獄中で病死した幸助の遺体は「塩漬之上、二日晒、一日引廻し、鋸引之上、浅草ニおいて磔」となり、刎ねられた首は日本橋のたもとに晒された。

9 (深川南塗師町山崎彦作後家・娘による夫敵討始末書留)

寛政8年(1796)11月に深川六軒堀近くで起こった仇討ち事件のあらましを記した口上書を写したもの。旗本神保左京に奉公し家老役となった山崎彦作は、同役の﨑山兵左衛門・平内父子の不正を発見・報告したため、遺恨を抱いた平内らに殺されてしまう。彦作の死を無念に思っていた妻みきと娘はるは6年後、懇意の平井仙蔵宅近くを通りかかった平内を発見したため、「夫のかたき、おやのかたき」と叫んで脇差で斬りかかり、平内も応戦した結果、双方ともに手傷を負った。口上書では、傷の箇所や取り調べの内容が詳細に記録されている。

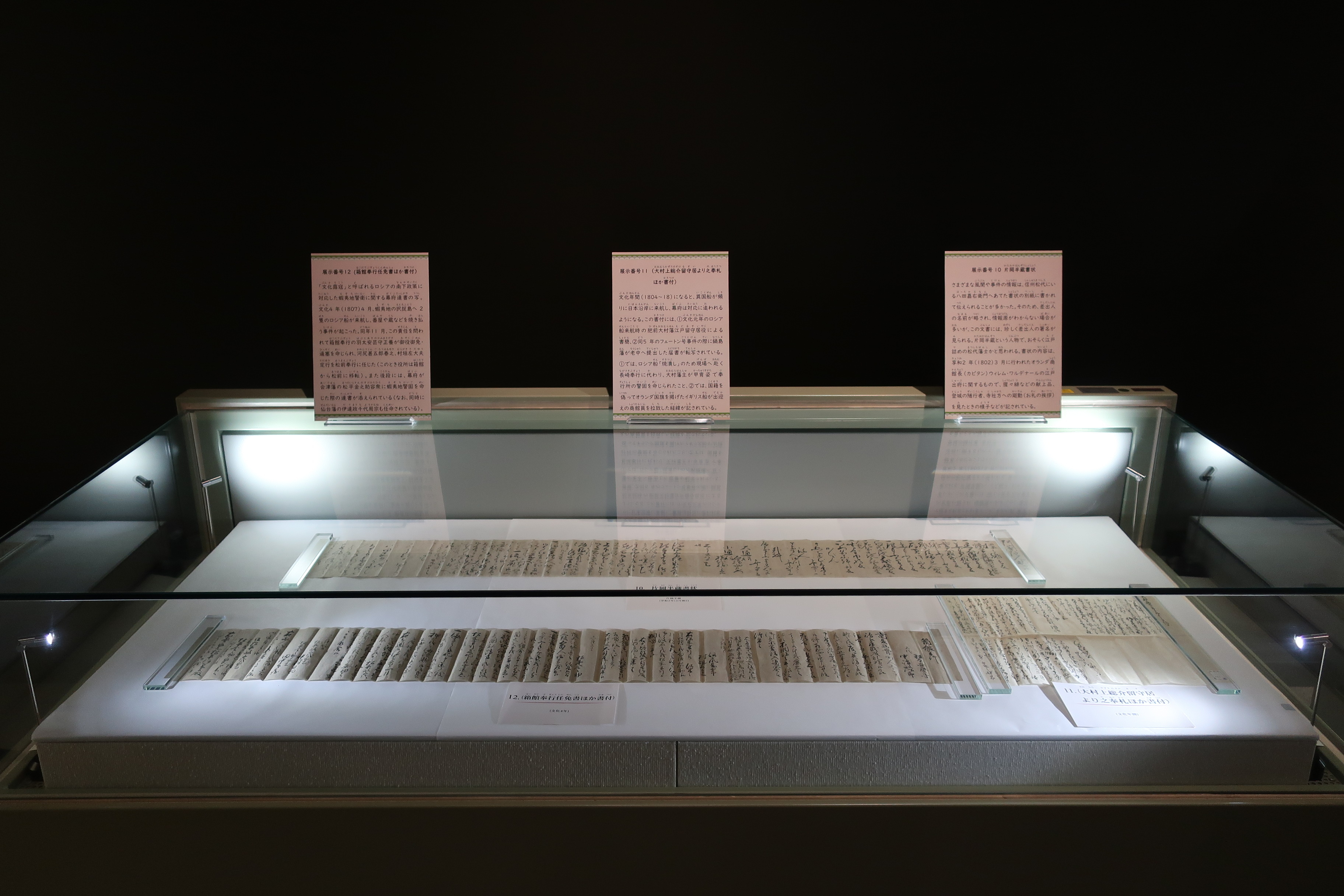

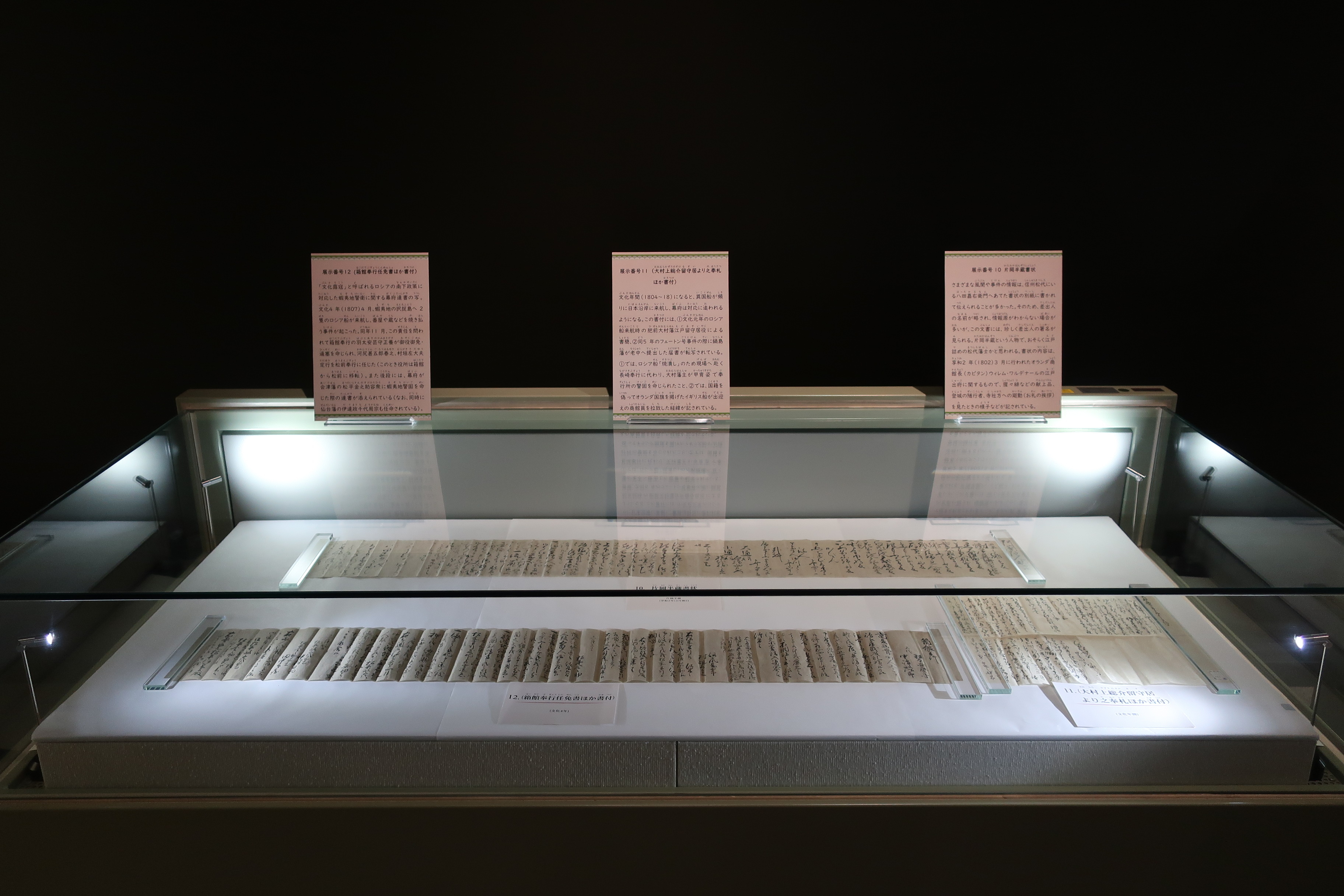

10 片岡半蔵書状

さまざまな風聞や事件の情報は、信州松代にいる八田嘉右衛門へあてた書状の別紙に書かれて伝えられることが多かった。そのため、差出人の名前が略され、情報源がわからない場合が多いが、この文書には、珍しく差出人の署名が見られる。片岡半蔵という人物で、おそらく江戸詰めの松代藩士かと思われる。書状の内容は、享和2年(1802)3月に行われたオランダ商館長(カピタン)ウィレム・ワルデナールの江戸出府に関するもので、猩々緋などの献上品、登城の随行者、寺社方への廻勤(お礼の挨拶)を見たときの様子などが記されている。

11 (大村上総介留守居より之奉札ほか書付)

文化年間(1804~18)になると、異国船が頻りに日本沿岸に来航し、幕府は対応に追われるようになる。この書付には、①文化元年のロシア船来航時の肥前大村藩江戸留守居役による書簡、②同5年のフェートン号事件の際に鍋島藩が老中へ提出した届書が転写されている。①では、ロシア船「焼潰し」のため現場へ赴く長崎奉行に代わり、大村藩主が甲冑姿で奉行所の警固を命じられたこと、②では、国籍を偽ってオランダ国旗を掲げたイギリス船が出迎えの商館員を拉致した経緯が記されている。

12 (箱館奉行任免書ほか書付)

「文化露寇」と呼ばれるロシアの南下政策に対応した蝦夷地警衛に関する幕府達書の写。文化4年(1807)4月、蝦夷地の択捉島へ2隻のロシア船が来航し、番屋や蔵などを焼き払う事件が起こった。同年11月、この責任を問われて箱館奉行の羽太安芸守正養が御役御免・逼塞を命じられ、河尻甚五郎春之、村垣左大夫定行を松前奉行に任じた(このとき役所は箱館から松前に移転)。また後段には、幕府が会津藩の松平金之助容衆に蝦夷地警固を命じた際の達書が添えられている(なお、同時に仙台藩の伊達政千代周宗も任命されている)。

問い合わせ先

国文学研究資料館 事業係

TEL:050-5533-2984 FAX:042-526-8606

E-mail:jigyou[at]nijl.ac.jp(送信時に、[at]を@に置き換えてください)