言葉と絵が織りなす物語世界―新収の絵巻と絵本

通常展示の一部のスペースを使って、当館所蔵の作品を展示いたします。

会期:

【前期】平成31年3月14日(木)~4月 9日(火)

【後期】平成31年4月11日(木)~4月27日(土)

※前期、後期で展示する場面や巻が異なります。

休室日:日曜日・祝日、展示室整備日(3月31日(水)、4月10日(水))

現代に生きる我々の周囲には、絵画や写真、そして動画などビジュアルなものが溢れています。本や雑誌にはイラストや写真が満載され、映像もテレビ・映画はもちろん、パソコンやスマホでも動画が楽しめる時代になりました。さらに、平面的な画像や映像だけではなく、立体的な3Dの世界が広がりつつあります。

では、前近代の社会はどうだったでしょうか。想像してみてください。人々にとって絵画こそが唯一のビジュアル・コンテンツであり、挿絵の入った絵巻や絵本は、それこそ夢の世界が詰まった宝箱のような存在だったのです。人々は絵巻物を繰りながら、あるいは絵本の丁をめくりながら、物語と絵画の織りなす世界にワクワクしたことでしょう。

今回の展示では、当館に近年収蔵された絵巻や絵本のいくつかを紹介します。いずれも江戸時代の前半に作られたものですが、その時代の人たちがそれを手にしたときの浮き立つ思いを感じながらご覧ください。

展示ケース1

<浦島[うらしま]>1-1

古代から伝わる浦島伝説に基づく御伽草子(室町物語)。物語末尾では太郎は鶴と化して女(亀)と再会、浦島明神となり、夫婦ともに神として顕れた「めでたかりけるためし」であると語られる。室町時代後期の絵巻をはじめ伝本は多く、渋川版(御伽文庫)にも収録されて人気を博した。国文研本の詞書は渋川版に近い。竜宮の挿絵では貧しげな太郎が貴公子姿に変じ、女も十二単から唐風に変わる。展示場面は太郎が玉手箱を貰う場面(前期)と、帰郷して玉手箱を開いてしまう場面(後期)。竜宮の鮮やかな瓦やタイル、波模様の建具は奈良絵本に頻出する異境表現。

(前期)

(前期)

(後期)

(後期)

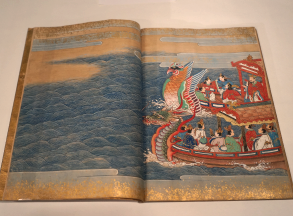

<咸陽宮[かんようきゅう]>1-2

『史記』を原典とし、『平家物語』『源平盛衰記』『太平記』等に取り込まれた咸陽宮説話を素材とする御伽草子(室町物語)。秦の咸陽宮に囚われていた燕の太子丹は、帰国後、荊軻らと謀反を企てるが、始皇帝は難を逃れて秦は栄えたという。伝本は少なく、大型絵巻数本が伝存、国文研本は貴重な一本である。詞書は『源平盛衰記』に比較的近い。展示場面は、丹が始皇帝の謀で大河に落ち、亀に救われる帰国場面(前期)と、始皇帝が不老長寿の薬を求めて徐福を蓬莱に遣す物語末尾(後期)。龍頭鷁首の豪華な船が挿絵の祝言性を高めている。九曜文庫旧蔵。

(前期)

(前期)

(後期)

(後期)

展示ケース2

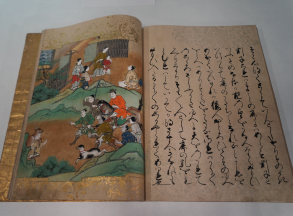

<水宮けい[すいきゅうけい]>2-1

明代の志怪小説『剪燈新話』巻一の一「水宮慶会録」を物語に仕立てたもの。ニューヨーク公共図書館のスペンサー・コレクション蔵『水宮慶』絵巻(朝倉重賢筆、〔江戸前期〕写)が知られるが、本書はその奈良絵本(折帖改装)である。文人余善文が竜王の招きを受けて竜宮へと赴き、新しい宮殿に上梁文を書写、その文才により褒美を賜って帰郷し、富み栄える異郷訪問の物語。展示場面は余善文が竜宮殿へと案内される場面(前期)と褒美の宝珠等を賜り帰郷する場面(後期)。竜宮の眷属たちは蟹や海老、貝類を擬人化しており、愛らしい。九曜文庫旧蔵。

(前期)

(前期)

(後期)

(後期)

<長恨哥の抄[ちょうごんかのしょう]>2-2

外題は金泥雲霞描き題簽に「長恨哥の抄絵入上(中・下)」と墨書。内題はない。表紙は金・朱・緑・紫の楓模様金襴緞子装。料紙は鳥の子で、松竹・鶴亀・菖蒲など下絵が金泥で施される。料紙裏は金切り箔散らし。紙高は32.5㎝で、字高は約27.0㎝。挿絵は濃彩で、上巻に5図・中巻に4図・下巻に5図が描かれる。

内容は、題名のように白楽天作『長恨歌』の抄(注釈)であるが、万治・寛文頃に刊行された絵入り版本の『やうきひ物語』3冊(全15図)を粉本として絵巻に仕立てられている。『やうきひ物語』は仮名草子作者の浅井了意が版下を書いたものだが、注釈の内容から作者である可能性も指摘されている。また、了意が他の絵巻の製作に関わっていることから、絵巻化も了意によって成されたことが考えられる。

同じ『長恨歌』の抄を絵入り本に仕立てたものとして、絵巻では大阪大谷大学図書館蔵絵巻3軸など10本余りがあり、絵本も大型本、横型本など数本が存する。

(前期)

(前期)

(後期)

(後期)

展示ケース3

<二十四孝[にじゅうしこう]>3-1

古代中国の孝子27人の事蹟24話からなり、渋川版(御伽文庫)の一編として流布した。版本はもとより、奈良絵本や絵巻、屏風絵や寺社建築の工芸にも展開した。本書は、鳥の子紙に金泥で草花等の下絵を施すだけでなく、天地に稲妻や波、雲の文様を藍色で下刷りするなど意匠を凝らしたもので、優美な筆致の詞書本文や極彩色の細密な挿絵からも、江戸前期の極めて豪華な奈良絵本として評価される。展示場面は、孝子大舜を助けて象が田を耕す場面(前期)と眼病の両親に鹿の乳を飲ませるため鹿の皮を被った郯子が猟師に射殺されそうになる場面(後期)。九曜文庫旧蔵。

(前期)

(前期)

(前期)

(前期)

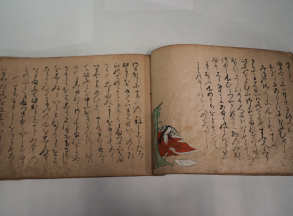

<ふんしやう[ぶんしょう]>3-2

常陸国鹿島大明神の大宮司に仕えていた文太(後に文正)が塩焼きで財を成し、授かった娘は帝に嫁ぎ、最後は宰相の位にまで昇ったというお伽草子(室町物語)。庶民が立身出世する「めでたく尽くし」の祝言性から、正月の読み初めの吉書や婚礼の調度本とされるなど、豪華な絵巻や絵本が多数制作された。優美な詞書本文に細密な絵からなる、3巻3軸の豪華な仕立ての本絵巻も嫁入り本であったのだろう。展示場面は、文太の塩焼き場面(前期)と文正の姫君を想う中将が「見通しの尉」から二人が結ばれるとの予言を受ける場面(後期)。

(前期)

(前期)

(後期)

(後期)

展示ケース4

<みなづる>4-1

青色表紙の題簽に「よしつね物語」と墨書されるが表紙ともに後補。内題はなし。通常の横本の奈良絵本よりも一回りサイズが大きい。丁数は23丁。料紙は鳥の子で、袋綴じ装である。半丁あたりの行数は14~15行。挿絵は全15図で、見開きが1図。白鷺や姫君・桜・几帳を描いたカット的な絵も4図見られる。また、すやり霞の天が水色で地が紫と、天地が色違いである。

『みなづる』は源義経と鬼一法眼の娘皆鶴姫との恋愛を描いたお伽草子で、伝本が少ない作品である。体裁から推測して江戸時代初期の製作であろう。本文は諸本に照らすと、これまで最善本とされてきた碓井隆次氏旧蔵奈良絵本に最も近似する。しかし、碓井本の有していない義経と皆鶴の別れの場面が描かれ、挿絵も1図多くなっている。しかも、碓井本は戦禍で失われてしまったので、本書が現存諸本中もっともよいテキストということになろう。

(前期)

(前期)

(後期)

(後期)

<大橋の中将[おおはしのちゅうじょう]>4-2

表紙、紺紙に金泥描き模様と金の切箔散らし。見返し、銀箔に卍繋ぎ空押し文様。外題・内題なし。包み紙に「ジョン・D・ロックフェラー四世夫人旧蔵」と記される。字高、14センチ。紙数、上巻11丁・中巻12丁・下巻13丁。挿絵は濃彩、上巻5図・中巻5図・下巻に4図。料紙、間似合紙。袋綴装。一面、13行。

『大橋の中将』は、讒言で幽閉された父に会うため子の魔尼王が九州より下向し、法華経の功徳によって父の処刑直前に再会を果たす物語。建治二年(1276)、日蓮が門徒の南条時允に宛てた消息に物語の抄出がみえるため、この頃には法華経に縁ある話として知られていたことがわかる。諸本は法華経の功徳に関する記事をもつお伽草子系と、江戸時代初期に流行した古浄瑠璃の本文をもつ語り物系の二系統に分類できるが、本書は前者に属する。

(前期)

(前期)

(後期、画像下部。画像上部は参考展示「大橋の中将」断簡)

(後期、画像下部。画像上部は参考展示「大橋の中将」断簡)