山鹿素行の和学

通常展示の一部のスペースを使って、当館所蔵の作品を展示いたします。

会期:平成31年1月15日(火)~3月12日(火)

休室日:日曜日・祝日、展示室整備日(2月13日(水)、3月31日(水)、4月以降の整備日は決まり次第追記します)

山鹿素行(1622-85)は江戸前期の兵学者、儒学者として良く知られた人物です。30歳の頃播州赤穂藩浅野家に千石で召し抱えられますが、8年後に辞しています。その後、後の注釈書などに頼らず、孔子など聖人の書いた原典を読むことでその学問の体系を立てようと志します。これを「聖教」と呼び、『聖教要録』を刊行(1665刊)します。この著作は、徳川幕府が旨とする朱子学とは異なる学問であったため、流罪となり、播州赤穂浅野家にお預けとなりました。配流の間も思索を深め、『中朝事実』『武家事紀』などを著述します。配流が解かれた後、江戸に戻り「積徳堂」と号した家に住み、更に著述を続けました。

没後、子息高基が平戸の松浦家に、養子政実が弘前の津軽家に仕官しました。長く平戸の山鹿家に伝えられた「山鹿文庫」は、2014年当館に寄贈されました。素行自筆本を含む貴重なもので、一部は重要文化財に指定されています。

素行の学問は儒学を中心としたものですが、若い頃は和学や和歌についても熱心に学んでいたことが知られています。しかし、30歳の頃に和学をやめ、それまで詠んでいた和歌を破棄してしまうのです。その事情は配流中に書かれた『配所残筆』に次のように記されています。

一、 同年(十七歳)より歌学を好み、二十歳迄の内に源氏物語残らず承け、源語秘訣迄相伝せしめ候。

伊勢物語、大和物語、枕草子、万葉集、百人一首、三部抄、三代集迄、広田坦斎相伝仕り候。

これによって源氏私抄、万葉、枕草子、三代集等の私抄注解大分撰述仕り候て、詠歌の志深く、一年に千首の和歌を詠じ候得共、存じ候子細これ有り、其の後はこれを棄て置き候。

唯今以て右広田坦斎方より歌学の儀、残らず相伝仕り候段書付御座候。

これを読むと、かなり深く日本の古典籍を勉強していたことがわかります。しかしなぜ和学をやめてしまったのか、その理由は明らかにされていません。現在に到るまで、いろいろな説が提示されています。しかし、「山鹿文庫」には、素行自身が書写した日本の古典籍が残されており、素行の和学研鑽の一端を垣間見ることが出来、大変貴重であると言えます。

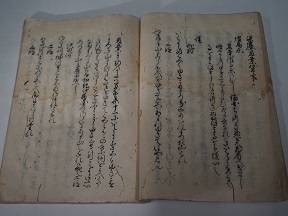

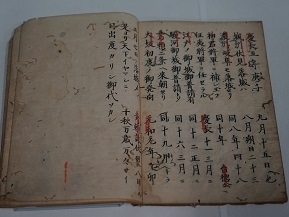

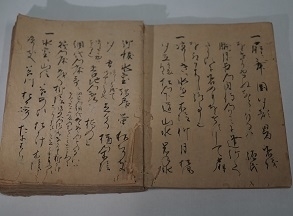

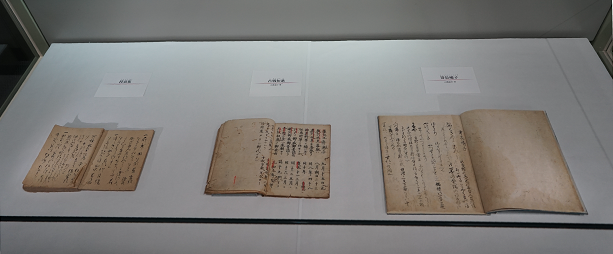

今回は、素行自身が書写した日本の古典籍を展示しました。

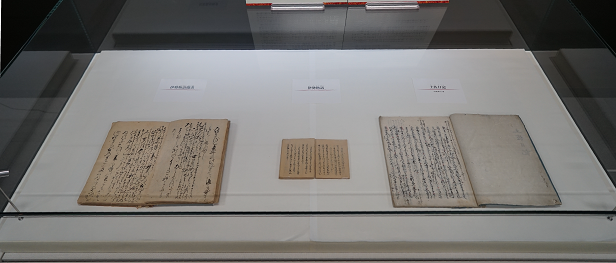

展示ケース1

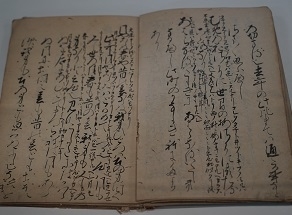

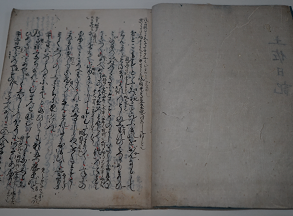

<土佐日記[とさにっき]>1-1 山鹿素行 筆

<伊勢物語[いせものがたり]>1-2

<伊勢物語聞書[いせものがたりききがき]>1-3

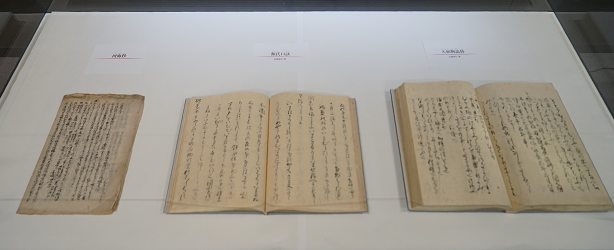

展示ケース2

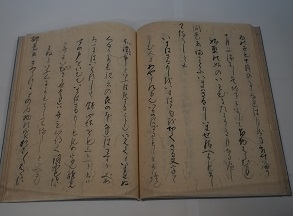

<大和物語抄[やまとものがたりしょう]>2-1 山鹿素行筆

<源氏口訣[げんじくけつ]>2-2 山鹿素行筆

<河海抄[かかいしょう]>2-3

展示ケース3

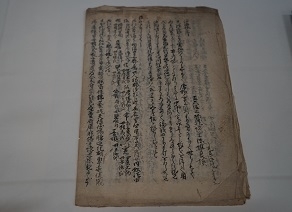

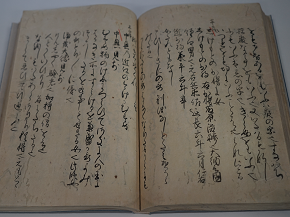

<源氏物語聞書断簡 一式[げんじものがたりききがきだんかん]>3-1

<梁塵愚案鈔[りょうじんぐあんしょう]>3-2

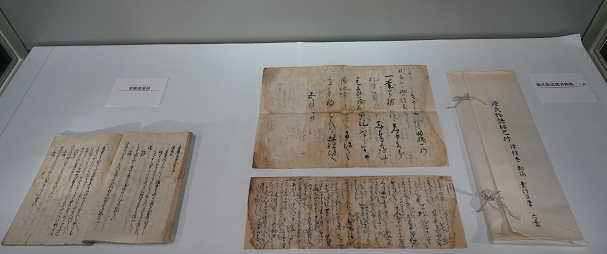

展示ケース4

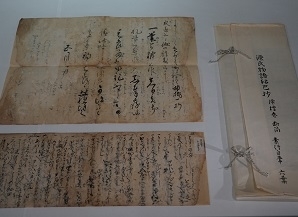

<寄長嘯子[ちょうしょうしによす]>4-1 山鹿素行筆

<古戦短歌[こせんたんか]>4-2 山鹿素行筆

<授童集[じゅどうしゅう]>4-3