淀藩・稲葉家のアーカイブズ

会期:平成30年7月12日(木)~9月15日(土)

休室日:日曜日・祝日・夏季一斉休業日(8月13~15日)・展示室整備日(8月8日)

昭和47(1972)年度に寄託された山城国淀稲葉家文書(383件)が、所蔵者の稲葉正輝氏のご厚意により、平成29(2017)年度に当館へ寄贈されました。

稲葉家は、美濃の戦国武将稲葉一鉄の長男重通の系譜に連なり、その女婿の正成を藩祖として、歴代にわたり幕府の要職を務めてきた家です。正成の後妻の福(春日局)が、3代将軍徳川家光の乳母となったことでも知られています。本資料群は、幕末期の老中稲葉正邦に関する文書を中心に構成されています。

今回は、①稲葉家の由緒と所領、②活字史料集の底本と原文書、③外国公使との折衝、④届けられなかった徳川慶喜の願書、という4つのコーナーを設けて、淀藩・稲葉家アーカイブズの魅力に迫ります。

展示ケース1

【稲葉家の由緒と所領】

稲葉氏は戦国時代に西美濃地域(現在の岐阜県西部)を席捲した豪族で、守護大名の土岐氏、戦国大名の斎藤氏、織田信長に仕えた戦国武将・稲葉一鉄を輩出している。一鉄の庶長子・重通の娘・福と結婚したのが、のちの稲葉正成で、近世稲葉家の礎を築いた。正成の妻となった福こそ、三代将軍・徳川家光の乳母となった春日局である。小早川秀秋の家老であった正成は、近世に至って徳川家康に仕えて大名に列した。正成と春日局の孫・正則は、明暦3年(1657)に幕府老中に就任し、その後も代々幕府重職を務めている。そのため、相模小田原、下総佐倉といった要地に転封し、享保8年(1723)5月に西国の拠点として重要な山城淀藩10万2000石の大名となった。

<稲葉系譜>(山城国淀稲葉家文書347)1-1

土田泰によって編纂された「稲葉系譜」には、稲葉氏の先祖をはじめとして、正成(「稲葉系譜」では「政成」)から近代に至るまでの事績が詳細に記されている。ここでは、正成の前半生が記されている。正成は、稲葉重通の婿養子となり(妻は後の春日局)、稲葉を称して、長久手の戦い・九州征伐・小田原征伐、そして朝鮮半島の侵略(慶長の役)などの豊臣秀吉に関わる戦争に従軍した。その間、秀吉の養子である小早川秀秋の家老となり、関ヶ原の戦いでは、秀秋に東軍に寝返るよう勧めた。

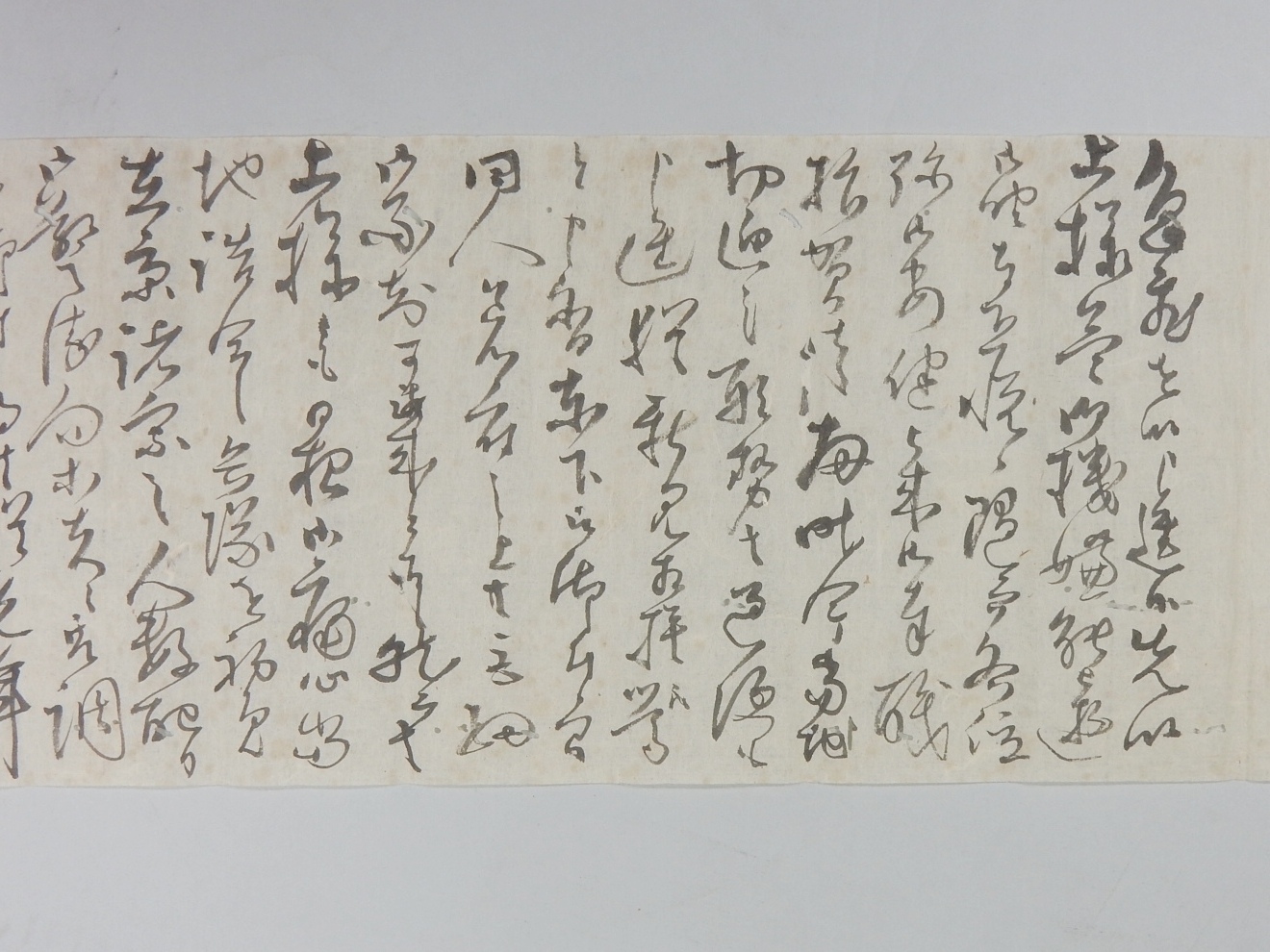

<春日局書状>(山城国淀稲葉家文書352)1-2

「麟祥院様御文」と記された桐箱に収納してある春日局書状。宛名は「いなはミのヽかミ殿」と記されていることから春日局の孫に当たる稲葉美濃守正則(小田原藩主)。年未詳6月23日付だが福田千鶴氏の『春日局』(ミネルヴァ書房、2017年)によれば、寛永20年(1643)の書状。内容は、保科正之(会津藩主)や幕臣であり茶人の小堀遠州が来訪したこと、正則の体調を気遣うことなどが記されている。最後の箇条には「よしおかふしん」とあるが、春日局は化粧料(領地)を武州吉岡村(現在の綾瀬市吉岡)に拝領しており、その地における普請の進捗に満足している旨を述べている。

<淀江御所替幷代知之覚>(山城国淀稲葉家文書317)1-3

享保8年(1723)5月1日、下総国佐倉藩主・稲葉正知(まさとも)は山城国淀藩へ転封となった。10万石を上回る石高を領したが、淀城近辺は2万石であり、その他は摂津・河内・近江・下総・越後国に分散していた。天明年間(1781~1789)、越後国内の領地の替わりに近江・下総・和泉・上野・常陸国を与えられた。さらに、寛政年間(1789~1801)、天保年間(1831~1845)にも小規模の領地変更があったが、領地の分散状態は明治に至るまで解消されなかった。

展示ケース2

【活字史料集の底本と原文書】

淀藩の稲葉家といえば、幕末期に老中に就任した稲葉正邦の名前を思い浮かべる人も多いだろう。稲葉正邦(美濃守・民部大輔)は、元治元年(1864)4月に京都所司代から老中に就任、翌2年4月免職となるが、慶応2年(1866)4月に再任され、同4年2月に御役御免となるまで、混乱する政局の中で幕府を支え続けた人物である。正邦の関係文書は、大正15年(1926)刊行の『淀稲葉家文書』(日本史籍協会叢書)で活字化され、幕末政治史に関する基礎史料集となっている。ここでは、この史籍協会本と稲葉家文書に残る原史料との関係を見てみよう。

<正邦公閣老在職中秘書類写>(山城国淀稲葉家文書1)2-1

史籍協会本の「緒言」によると、「本書ハ稲葉家ニ於テ作製セル原書ノ副本五冊本ヲ基礎トセリ」とあり、活字史料集が5冊の「副本」をもとに編纂されたことがわかる。この「副本」に相当するのが、「正邦公閣老在職中秘書類写」である。各冊の表紙に「美濃守老中手函在中」とあり、正邦が老中在職中に使用した手箱に収められていた文書を転写して5冊にまとめたことが知られる。収録年次は、正邦が老中に就任した直後の元治元年(1864)5月から明治元年(1868)正月で、5冊目の末尾に年代不詳の文書を添えている。

<稲葉閣老広島ヨリ江戸閣老ヘ寄ル密書案>(山城国淀稲葉家文書4)2-2

第一次長州征討に淀藩兵約450名を率いて出兵していた稲葉正邦が、江戸の老中たちへ宛てた長州藩の処分内容に関する書簡の下書である。「正邦公閣老在職中秘書類写」には「原稿自筆」と朱書されているので、正邦の自筆であると考えられる。長州藩の服罪の様子など、現地の情勢の変化を知らせつつ、幕府が強硬な措置をとることは得策ではないと進言している。書簡には、何か所にも修正が施され、言葉を選びながら江戸の同役へ現状を伝えようとしたことをうかがわせる。

<大政奉還英断ニ付在京閣老急檄幷御直諭>(山城国淀稲葉家文書117-1)2-3

慶応3年(1867)10月12日夜、在京老中の板倉勝静と京都所司代の松平定敬が、在府の老中たちへ宛てた急御用状。「正邦公閣老在職中秘書類写」の頭注には「原書板倉自筆」との朱書がある。明13日、二条城において、将軍徳川慶喜が在京諸侯と国事周旋の重臣たちを集めて大政奉還を布告する予定であること、老中はじめ幕臣たちは動揺せずに精勤するようにと伝えている。今回の展示に際して原文書を確認したところ、転写本・活字本では文章が通じるものの、原文書の継目のうち、墨痕・虫穴が合わない箇所が存在することが確認された。

展示ケース3

【外国公使との折衝】

幕末の淀藩主・稲葉正邦は、陸奥二本松藩・丹羽長富の息子である。淀藩主の養子となり、嘉永元年(1848)に家督を相続した。文久3年(1863)に30歳の若さで京都所司代に就任し、早くも翌年には老中に進んだ。他方、諸外国の要求による条約締結問題や嘉永7年(1854)3月の下田開港、安政6年(1859)6月の箱館(函館)・神奈川(横浜)・長崎開港など、幕府にとっては外交交渉が重要な事案になっていた時期であった。稲葉正邦は幕末の外交関係の要である外国御用取扱も務めたことから、稲葉家文書には各国公使との交渉や開港地に関する資料が散見される。

<横浜之図>(山城国淀稲葉家文書274)3-1

横浜開港に伴い、外国人向けの性産業として建設された港崎遊郭は、慶応2年(1866)10月20日の火災によって灰燼と期し、従業員400名以上が亡くなるという大惨事となってしまった。豚肉料理店から出火したため、豚屋火事と称されている。「横浜之図」は、港崎遊郭を含む、横浜中心地の焼失した街並みを描いたもの。老中に再任した稲葉正邦は外国御用取扱を務めていた。なお、港崎遊郭は現在の横浜スタジアムを含む横浜公園である。

<老中松平伯耆守仏公使・英公使と応接筆記 >(山城国淀稲葉家文書18・19)3-2

老中松平伯耆守とは、宮津藩主・松平(本荘)宗秀のこと。伯耆守は時の老中として、外国との交渉に当たっており、横浜の公使館建設要求や税制改革など、外国からの要求は多岐にわたっていた。これらを書き留めたのがこの応接筆記である。なお、松平宗秀は、36歳の時の嘉永6年(1852)6月に近世大名としては唯一富士山山頂まで登っている。

<横浜新聞訳>(山城国淀稲葉家文書24)3-3

表紙には「横浜新聞訳」と記されているが、横浜で発行された外国人向けの英字新聞『ジャパン・タイムズ(日本新聞)』の翻訳。1866年3月10日(慶応2年正月24日)のものである。内容は酩酊したフランス人水夫を日本人が殺害した事件である。当時は老中を辞していた稲葉正邦も外国人の間でどのように報じられているか関心があったものと考えられる。なお、翻訳したのは外国奉行支配調役次席翻訳御用という幕府の役職に就いていた福沢諭吉。

【参考】<再改横浜風景>(日本実業史博物館準備室旧蔵資料592)

実業家で大蔵大臣を務めた渋沢敬三(1896-1963)によって建設計画があった日本実業史博物館の準備室旧蔵資料のうち、絵画の部1106点のひとつで、文久元年(1861)の横浜を描いた錦絵。六枚続のうち港崎遊郭を描いた部分で、ほかに外国人居留地などが描かれている。作者は横浜絵の第一人者である歌川貞秀。

展示ケース4

【届けられなかった徳川慶喜の願書】

幕府最後の老中として残務処理にあたっていた稲葉正邦は、慶応4年(1868)2月21日にようやく職を解かれ、同月26日に上京のため江戸を出発した。これに先だって正邦は、上野寛永寺大慈院で謹慎中の徳川慶喜に呼び出され、朝廷に対する3通の願書を託されていた。正邦の一行は、三島宿で東下してきた官軍に遭遇して上京を差し止められ、小田原入生田村の紹太寺で謹慎させられたが、3通の願書については焼き捨てたと虚偽の申告をして難を逃れた。3通の願書は結局、淀城に留め置かれ、朝廷へ届けられることはなかった。

<徳川慶喜朝裁奏聞願書>(山城国淀稲葉家文書360-1・3)4-1

慶喜自筆による3通の願書のうち、スペースの都合上、2点を展示した。1通は、謹慎中の慶喜が朝裁を仰ぎたいと願い出たもの、もう1通は、京都守護職の松平容保らも同様に謹慎していることを執奏してほしいというもの、展示できなかった1通は、官軍の東下をしばらく見合わせてほしいという内容である。3通の願書は「徳川慶喜公謝罪状」と大正6年(1917)に墨書された包紙に収められていたが、いずれの内容も、謝罪状というよりは天皇への奏聞を依頼した願書という性格が強いものである。

<旧淀藩主稲葉正邦公答申書><徳川慶喜公謝罪状之由来>(山城国淀稲葉家文書360-4・5)4-2

稲葉家に残された3通の願書の由来に関する太政官修史館からの照会に対し、明治11年(1878)4月に稲葉正邦が回答したものの写である。2点とも同内容で、「維新史料編纂会」の罫紙が使われていることから、『維新史』や『大日本維新史料』に連なる官制編纂事業の一環で転写されたものと考えられる。3通の願書を焼き捨てたと虚偽の申告をした理由について、一刻も早く上京して松平春嶽と面会し、慶喜恭順の趣意を貫きたかったためであると懐述している。