アーカイブズが語る近世後期の多摩地域

通常展示の一部のスペースを使って、当館所蔵の作品を展示いたします。

会期:平成29年7月13日(木)~9月16日(土)

休室日:日曜日・祝日、夏季一斉休業に伴う休室日(8月9~16日)、展示室整備日(9月13日)

本展示では、多摩地域の個人宅に伝来したアーカイブズから近世後期の地域の様相を紹介します。

当館は、「武蔵国多摩郡連光寺[れんこうじ]村富沢家文書」、「武蔵国多摩郡後ケ谷[うしろがや]村杉本家文書」、「武蔵国多摩郡和田村石坂家文書」、「武蔵国多摩郡蔵敷[ぞうしき]村鈴木家文書」など多摩地域の歴史を語る上で欠くことができない歴史的史料を多数所蔵しています。これらの史料は、多摩地域にとって過去と現在、そして未来をつなぐ重要な文化資源です。

本展示では、近世後期の多摩地域を概観した上で、興味深いと思われる三つのテーマ「多摩川の氾濫と復旧」・「「居候[いそうろう]地頭」と知行所村々」・「戊辰[ぼしん]戦争と多摩」を設け、当館が収蔵する多摩地域のアーカイブズを紹介します。ここで展示できるのは、膨大な史料のごくわずかですが、多摩の歴史の魅力にふれ、地域のアーカイブズを守り伝えることの重要性を感じていただければ幸いです。

展示ケース1

【近世後期の多摩地域】

近世の多摩地域は、巨大都市江戸の周縁部に位置づく地域であった。主に、幕府の直轄領や旗本領で構成されており、近世後期の武蔵国多摩郡には400以上の村が存在した。石高は、合計で14万石程である。多摩地域の人・物・自然は、生活・経済など様々な面で江戸を支えた。同時に、多摩地域も江戸の影響を受けながら発展してきた。本ケースでは、近世後期の多摩地域の概要にふれる。

<武蔵国全図[むさしのくにぜんず]>1-1

明治8年(1875)に、東京の書店が発行したもの。底本は、弘化3年(1846)1月に高柴三雄[たかしばさんゆう]が編纂した武蔵国全図。高柴は、江戸後期に多くの地図を編纂した人物である。地図の左上が南、右下が北。楕円の中には村名が、記されている。多摩郡は、地図上部の薄緑色に塗られた地域。東は現在の東京都中野区、西は奥多摩までの広範な地域であったことがわかる。多摩郡内を走る水色の筋は、多摩川水系。赤い2本の線のうち上は甲州街道、下は青梅街道である。

<多摩郡村々名寄帳[なよせちよう]>1-2

多摩郡の村名を郷・庄ごとに書き上げたもの。多摩郡蓮光寺村(多摩市)の名主富澤政恕[とみさわまさひろ]が、文政12年(1829)11月に作成した写本。富澤が記した奥書によれば、底本は湯島聖堂[ゆしませいどう](文京区)の所蔵本だとされる。展示箇所では、現在の立川市にあった砂川[すながわ]村も見える。

<武蔵国郡名邨名并石高帳[ぐんめいむらめいならびにこくだかちょう]>1-3

文政12年(1829)5月に多摩郡蓮光寺村の名主富澤政恕が作成した写本。「多摩郡村々名寄帳」とともに、富澤が日野宿組合44か村の大惣代[おおそうだい]に任命された直後に作成されたものである。武蔵国の村名および各村の石高が書き上げられており、所々朱書きで修正がある。展示箇所は多摩郡の部分。

<村明細帳[むらめいさいちょう](文政5年・蓮光寺村)>1-4

<村明細帳(慶応4年・蓮光寺村新田)>1-5

村明細帳は、代官の交替や巡見使の通行などの際に村々から提出された村柄書上である。村々では、領主からの余計な課役を逃れるため、自村を貧村であると強調して記述する傾向が強い。また、あらかじめ示された雛形に沿って記述するため、該当する事物がない場合には「~無御座候[ござなくそうろう]」と表記されている。展示資料は、いずれも多摩郡蓮光寺村のもので、上は文政5年(1822)の本村分、下は慶応4年(1868)の新田分である。多摩川沿岸地域で生産された黒川炭、甲州道中日野宿への定助郷、多摩川を渡る作場渡、御用鮎上納のことなどが記載されている。

展示ケース2

【多摩川の氾濫と復旧】

東京都と神奈川との県境を流れる多摩川。上流の奥多摩・青梅の渓谷ではおいしい川魚が釣れ、遊歩道の散策で季節を感じられる。下流の地域では、公園や運動場など人々の憩いの場となっている。その多摩川は、かつては度重なる洪水を引き起こした。我々の記憶に新しいところでは、1974年8月31日から9月1日にかけての豪雨と、それに伴う多摩川堤防の決壊であろう。1999年には、堤防決壊で被害を受けた地に新たな堰が誕生するとともに、多摩川の洪水の恐ろしさを後世に伝えるため、「多摩川決壊の碑」が建てられた(狛江市猪方[いのがた])。ここでは江戸時代後期の多摩川の氾濫とその復旧過程の一端を示したい。

<下川原田屋鋪川欠扣帳[しもがわらたやしきかわかけひかえちょう]>2-1

安政5年(1858)、外国からの圧力、飛越地震やコレラの流行など、日本列島は大動乱の時代となっていった。蓮光寺村(多摩市)では、7月の長雨によって多摩川(玉川・玉河)が氾濫し、住居や耕地に甚大な被害が出た。この資料は、洪水によって罹災した土地を同年8月に書き上げたものである。資料中央の曽右衛門は田1畝12歩(約42坪)のうち4歩(約4坪)が「川欠ニ成」と記されているように、洪水のために4歩分での耕作ができなくなってしまったのだ。8月といえば、収穫間近、曽右衛門と家族の悲しみは計り知れない。

<天保十五辰年八月出水堤百間程切込ノ図[しゅっすいつつみひゃっけんほどきりこみのず]>2-2

蓮光寺村のみならず川の氾濫が発生した際には、どの範囲に河道が変化したか、どの土地が被害を受けたかといった内容の絵図が作製されることが多い。天保15年(1844)8月には連光寺村下川原の地を洪水が襲っており、被害状況を示す絵図が描かれた。この資料は「出水(=洪水)」によって堤防100間(約180m程度)が破壊され、被災した土地を掛紙で表現したものである。掛紙とは、一枚の紙の上に別の紙を貼付することで、土地の状況のビフォーアフターを表現したものである。

<安政5年掛紙付堤切込図[かけがみつきつつみきりこみず]>2-3

掛紙によって多摩川の氾濫を記した絵図である。もともとの絵図の上に掛紙を掛けると、多くの屋敷・田畑、そして墓地にまで川が氾濫している様子がうかがえる。安政5年(1858)、蓮光寺村の人々は恐怖と絶望の光景を目の当たりにしたに違いない。それから100年余の時を経て、1974年の多摩川水害、それを描いた山田太一のTBSドラマ『岸辺のアルバム』として、我々の心には多摩川氾濫の恐怖が刻み込まれている。

<川除御普請内目論見帳[かわよけふしんもくろみちょう]>2-4

江戸時代の場合、大規模自然災害に際しては、一部復旧工事の負担を幕府などが行うものの、地域の人びとによる経費や労力の負担が大きく課せられた。河道を安定させ、治水を行うためには、堤防を築くだけではなく、堤防そのものを保護するため「牛枠」が作られた。この資料は、明和5年(1768)の洪水によって、破壊された堤防と堤防保護のための牛枠を復旧させるため、どの程度の経費が掛かるかを示したものである。「牛」がどのようなものか、プロジェクターの映像を御覧頂きたい。災害に際して、今も昔も国家権力は住民のために何をしてくれるのであろうか。

展示ケース3

【「居候[いそうろう]地頭」と知行所村々】

江戸近郊の多摩地域には、将軍の直臣である旗本の領地(知行所)が数多く配置された。武蔵国多摩郡中和田[なかわだ]村(多摩市)もそのうちの一つで、元禄7年(1694)より旗本浅井氏の知行所となった。旗本の財政基盤は、基本的には知行所からの年貢収入に頼っており、一方で江戸での消費生活の拡大により支出は増大、近世後期には財政悪化が恒常化したといわれる。ここでは、自分の屋敷を維持できず他の旗本屋敷への「居候」を繰り返した旗本浅井氏と知行所の村々との関係がわかる文書をとりあげた。

<下知書[げちしょ](伊勢屋長兵衛方の借用金村々引請につき)>3-1

浅井家は、自家の赤字を補うため、知行所へ先納金(年貢の前借り)や御用金を課して当座の資金を確保しようとした。知行所村々も、はじめは村内割掛けや村役人の自己資金の捻出で対応したが、やがて資金が枯渇すると、周辺の金主への借金(他借)を行うようになる。しかし、他借が繰り返されると、金主も警戒して貸し渋りの動きをみせ、借り先に窮した知行所では、領主に江戸で金主を見つけてもらい、返済を村方が保証する方法(引請)を用いるようになる。この下知書は、文政2年(1819)に浅井氏が小石川(文京区)の伊勢屋長兵衛から借りた金15両の返済を、知行所4か村に引き請けさせたときのものである。

<乍恐以書付御歎願奉願上候[おそれながらかきつけをもってごたんがんねがいあげたてまつりそうろう](地頭所為筋仕法につき願書)>3-2

浅井家では、9代当主の元豹が不行跡で隠居を命じられて以来、他の旗本屋敷への同居を繰り返す"居候"生活が続いた。領主が居候をしている状況は、知行所村々にも様々な不利益をもたらした。この願書は、弘化3年(1846)に知行所4ヶ村が居候先の京極家へ提出したもので、①村の祭礼などで他村の者から「居候地頭之百姓」(地頭は旗本の意味)などと罵られる、②村々の集会では、他村に遠慮して下座に控えるようになる、③御用で江戸に宿泊したときも、相部屋の者から尋ねられるのに気後れがして同室を避ける、④他の知行所の者との屋敷向きの会合でも、侮られないように耐え忍んでいる、といった実害が列挙されている。

<浅井様御定用并臨時御入用留帳[あさいさまごじょうようならびにりんじごにゅうようとめちょう]>3-3

浅井氏の知行所4か村では、このまま「居候地頭」でいると、当主が先祖の菩提を弔うこともままならず、文武修業もできずに「不孝」「不行跡」ばかりが募るとして、屋敷を建てて独立させ、そこへ知行所の村役人が交替で出勤して出費をチェックするという仕法を立て、京極家へ提案した。この帳簿は、過去の浅井家での日常・臨時の出費を書き上げ、経費節減の参考にしようと作成されたものである。知行所村々は、「地頭の困窮は知行所の衰微につながる」という認識のもと、領主浅井氏の家政改革へと踏み出していったのである。

展示ケース4

【戊辰戦争と多摩地域】

本ケースでは、多摩地域に残る戊辰戦争の記録を紹介する。慶応4年(1868)正月の鳥羽・伏見の戦いに始まる戊辰戦争には多摩地域も巻き込まれた。2月初旬には、江戸を脱走し、多摩地域に入り込んだ旧幕府歩兵が確認できる。3月には、新選組の近藤勇率いる甲陽鎮撫隊[こうようちんぶたい]が甲府を目指して多摩地域を進軍した。彰義隊[しょうぎたい]頭取であった渋沢成一郎[しぶさわせいいちろう]は、閏4月上旬に振武軍[しんぶぐん]と称する別部隊を組織し、多摩を経由して飯能[はんのう](埼玉県飯能市)へ向かっている。間宮八郎[まみやきんはちろう]を隊長とする仁義隊[じんぎたい]も、江戸を脱走し、閏4月中旬に八王子に集結した。多摩地域は、これら江戸から脱走した旧幕府抗戦集団によって混乱に陥った。

<徳川家脱藩浪人檄書[だっぱんろうにんげきしょ]>4-1

江戸後期に多摩郡後ヶ谷[うしろがや]村(東大和市)の名主を務めた杉本家に伝わった旧幕府抗戦派集団による檄文の写し。「徳川氏脱藩浪人」の名称で出された本文書は、慶応4年(1868)4月11日の江戸開城前後に旧幕府歩兵奉行大鳥圭介[おおとりけいすけ]が作成したものだと推定される。恭順路線に不満を持つ旧幕臣らは、脱走した先の村々に対して自己の正当性を喧伝した。檄文の内容は、「不義ノ賊ト倶[とも]ニ天ヲ戴[いただ]クニ忍ハンヤ」と、徳川慶喜を「朝敵[ちょうてき]」(天皇・朝廷の敵)とした「薩賊[さつぞく]」(薩摩藩)を討つ正当性を謳ったものである。

<脱走隊儀定書[だっそうたいぎじょうしょ]・彰義隊張書[しょうぎたいはりがき]・他写>4-2

多摩郡蔵敷[ぞうしき]村(東大和市)の鈴木家に伝来した旧幕府脱走兵関係の文書。脱走兵集団の軍紀を記した「儀((議))定書」などを写したもの。「儀定書」では、軍隊としての風紀・規律が説かれるとともに、「権威ヶ間敷儀致[けんいがましきぎいた]シ、人望を失ひ候[そうろう]儀[ぎ]決而[けつして]致間敷事[いたすまじきこと]」と民衆に対する横暴を戒めている。脱走兵集団の大部分は、町村に活動拠点をおき、民衆から集めた食糧・物資に依存しながら活動した。そのため、脱走兵集団にとって占領した地域の人心掌握は最優先事項の一つであり、むやみな略奪・暴力は強く禁止されていた。

<振武軍呼出ニ付廻状[しんぶぐんよびだしにつきかいじょう]>4-3

閏4月上旬に振武軍を結成した渋沢成一郎[しぶさわせいいちろう](喜作[きさく])は、多摩方面へ向かった。5月1日頃、多摩郡田無[たなし]村(西東京市)に数百名の脱走兵が屯集し、屯所が置かれている。本史料は、2日に振武軍目付方[めつけかた]から日野宿組合の大小惣代へ出頭要請があったことを受け、日野宿(日野市)の佐藤彦五郎[ひこごろう]・佐藤芳三郎[よしさぶろう]が蓮光寺村(多摩市)の富澤忠右衛門[ちゅうえもん](政恕[まさひろ])へ相談したもの。翌3日、田無村へ出頭すると振武軍から「軍用出金」を申し付けられた。振武軍は、その後飯能へと移動し、23日に勃発した飯能戦争で壊滅した。

<振武軍軍用金差出帳[しんぶぐんぐんようきんさしだしちょう]>4-4

振武軍は日野宿組合だけではなく、多摩地域の各方面へ軍用金の出金を命じている。また、他の脱走兵部隊も同様に村々から資金を集めた。本史料は、多摩郡蔵敷「ぞうしき」村(東大和市)の鈴木家に伝来した史料で振武軍のほか、多摩郡中野村(八王子市)に屯所をおく仁義隊・撒兵隊[さつぺいたい]・撒兵付兵隊へ献金した人物とその金額が記されている。鈴木家からは振武軍へ5両が献金された。

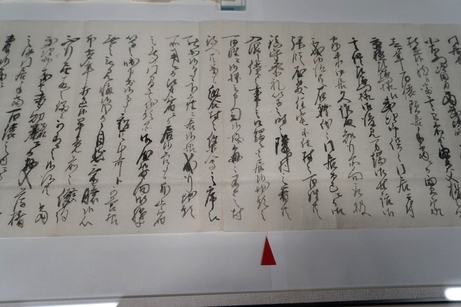

<御用留日新記[ごようどめにっしんき]>4-5

多摩郡蓮光寺村の名主であり、日野宿組合大惣代[おおそうだい] であった富澤政恕の日記。当館収蔵「武蔵国連光寺多摩郡連光寺村富沢家文書」には、天保14年(1843)から明治41年(1908)までの富澤家当主の日記が伝わる。慶応4年(1868)の日記には、新政府軍・旧幕府軍の動向や上野戦争・飯能戦争など内乱に関する情報が多く記されている。展示箇所の3月7日前後の条には、新選組の近藤勇率いる甲陽鎮撫隊と新政府軍の間での笹子[ささご]峠(山梨県大月市・甲州市)における戦闘に関する記事が見える。