馬琴生誕250年記念展示 -伝奇小説の世界-

通常展示の一部のスペースを使って、当館所蔵の作品を展示いたします。

会期:平成29年5月11日(木)~5月27日(土)

6月12日(月)~7月11日(火)

休室日:日曜日・祝日、展示室整備日(6月14日)

曲亭馬琴[きょくていばきん]は、明和4年(1767)6月9日にこの世に生を受けています。ちょうど今年は生誕250年にあたります。それを記念して、国文学研究資料館が所蔵している馬琴関係のものを展示いたしました。

閑話休題[それはさておき]、淡島寒月[あわしまかんげつ]だったでしょうか、「滝沢馬琴などと馬鹿なことを言う奴がいる」と記していました。つまり、滝沢は本姓、馬琴は戯号(ペンネーム)なわけで、これを足すなどということはありえないことなのです。馬琴自身も、考証随筆などを書く時は本姓名「滝沢解」とし、『南総里見八犬伝[なんそうさとみはっけんでん]』などの戯作[げさく]には、戯号「曲亭馬琴」としており、一度たりとも「滝沢馬琴」とはしておりません。今後は、お間違えなきように願います。

(同朋大学特任教授 服部 仁)

今回の展示は、曲亭馬琴の著述活動のうち、伝奇小説を中心に、当館所蔵資料によって構成されています。馬琴は質量ともに、江戸の19世紀を代表する戯作者です。今回は伝記的な側面に光を当てることができませんでしたが、これを機会に曲亭馬琴という人と作品に興味をもっていただけたら幸いです。

展示ケース1

<南総里見八犬伝>1-1

馬琴の代表作。28年もの歳月をかけ、全九輯106冊で完結。発端、里見家の息女・伏姫[ふせひめ]のもとから、仁、義、礼、智、忠、信、孝、悌の仁義八行[じんぎはっこう]をそれぞれに有する玉が放たれる。これが各地の8人の者たちを宿命づけ、後に八犬士[はっけんし]として会同するに至る、という構成は『水滸伝[すいこでん]』を下敷きにしたものである。展示箇所は、肇輯[じょうしゅう](初編)の口絵、ならびに最終巻の「回外剰筆[かいがいじょうひつ]」というあとがきに相当する部分の挿絵[さしえ]で、後者には、似顔絵[にがおえ]の名手歌川国貞[うたがわくにさだ]が写生した馬琴自身が描かれている。

<開巻驚奇侠客伝「かいかんきょうききょうかくでん]>1-2

南朝方の子孫を軸に、館小六[たてのころく]と楠姑摩姫[くすのきこまひめ]の2人各々の物語を描く史伝物。『女仙外史[じょせんがいし]』『拍案驚奇[はくあんきょうき]』をはじめとする中国白話小説[ちゅうごくはくわしょうせつ]に影響を受けつつ、当時の侠客にまつわる説話を組み合わせている。馬琴は、原稿料や校合[きょうごう]の問題をめぐり板元[はんもと]・河内屋茂兵衛[かわちやもへい]と衝突、これが原因で本作は第四集までの20巻20冊にて途絶[とぜつ]した。のち嘉永2年(1849)に和学者・萩原広道[はぎわらひろみち]が第五集を書き継いだが、完結には至らなかった。

<新局玉石童子訓[しんきょくぎょくせきどうじくん]>1-3

馬琴の長編読本[よみほん]『近世説美少年録[きんせせつびしょうねんろく]』(1829ー1832刊)が、天保の改革をはじめとする諸事情により中断、その13年後に描かれた続編が本作。善の美少年・大江成勝[おおえなりかつ]の活躍を中心に展開する。馬琴は本作を盲目[もうもく]の状態で起筆[きひつ]、息子の嫁・お路[みち]などに口述筆記させたものと思しい。嘉永元年(1848)、馬琴の死去にともない、第六版(編)までの30巻30冊で途絶した。今回は、当時の本のカバーにあたる「袋[ふくろ]」をもとに手作りされた「帙[ちつ]」(ケース)を展示している。

<曲亭馬琴狂歌短冊[きょくていばきんきょうかたんざく]>1-4

「春興 目に青菜耳に鴬口に蜆/鼻には梅がゝめ井戸の春 馬琴」。文政7年(1824)立夏序の『自撰自集雑稿』狂歌第四(馬琴詠、写本[しゃほん])に、「亀戸の春興」と題して収められている。馬琴は若かりし頃、狂歌会[きょうかかい]に熱心に参加していた時期があり、享和2年(1802)に3ヶ月ほど上方[かみがた]旅行を敢行[かんこう]した際、その道中多くの狂歌師たちを歴訪した。また、馬琴は兄・羅文[らぶん]の影響もあり俳諧にも熱を入れており、享和3年には『俳諧歳時記』を刊行している。

1-4 1-3

展示ケース2

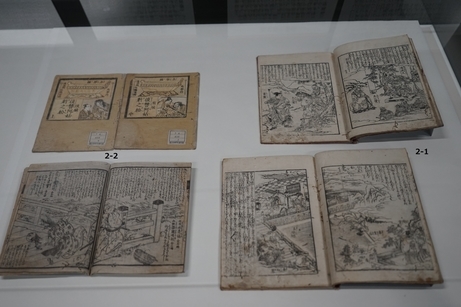

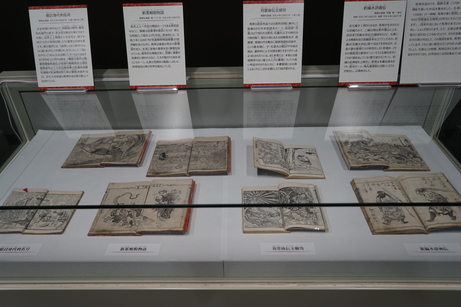

<画本武王軍談[えほんぶおうぐんだん]>2-1

中国古代の殷末期、紂王[ちゅうおう]の暴政以降、武王による建国を経て、周の盛衰を描く絵本。寛政末から享和年間にかけ、中国や日本の歴史・伝説をダイジェスト化した絵本が、馬琴や十返舎一九[じっぺんしゃいっく]などの手によって複数刊行されている。習作時代の馬琴の著作の一つであり、体裁は草双紙[くさぞうし]であるが、読本にも通う。後年、馬琴自身が「かゝる絵本は時好に称[かな]はず」(近世物之本江戸作者部類)と記している。当館所蔵本は半紙本[はんしぼん]書型。北尾重政[きたおしげまさ]による絵が見どころである。

<復讐阿姑射之松[かたきうちあこやのまつ]>2-2

出羽[でわ]の郷士の次男・勝井冨二郎が異人にさらわれ、兵法剣術の極意を得ることを発端に、殺された兄・七兵衛の敵討[かたきうち]を果たすまでを、複数の挿話を交えながら描く。体裁にはいまだ黄表紙らしさが認められるが、内容は伝奇的で笑いの要素は皆無、文体も硬質である。筋立てが長編化していくことにより冊数が増加しており、合巻[ごうかん]への過渡的な作品と位置づけられる。署名には「門人 魁蕾子[かいらいし]清友」とあるが、これは馬琴の別号。

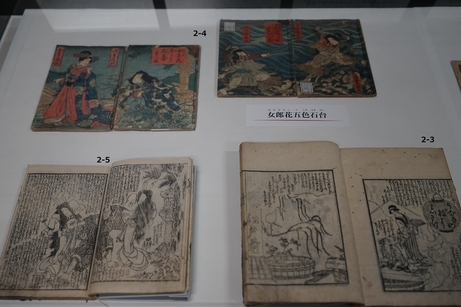

<俟待開帳話[まちにまったりかいちょうばなし]>2-3

享和3年6月から行われた、浅草寺における善光寺開帳を当て込んだ黄表紙[きびょうし]。内容は、提灯[ちょうちん]屋から奉納提灯の「絵柄模様の趣向」を依頼された馬琴が、地口[じぐち](駄洒落)によるさまざまな案を、見立[みた]て絵とともに記していくというもの。展示箇所は「うなぎの枝によいさけ(柳の枝に五位鷺)」。本書刊行の前年の上方旅行について、冒頭にその報告めいたことを記すが、この部分は馬琴自身の上方旅行記『羇旅漫録[きりょまんろく]』序文とほぼ同文である。この時の経験が、以後の執筆活動に大きく影響した。当館所蔵本は、板元・鶴屋喜右衛門[つるやきえもん]の手によって、同年刊の他作者の黄表紙とともに半紙本仕立てに合綴[がってつ]されたもの。

<女郎花五色石台[おみなえしごしきせきだい]>2-4

鎌倉時代末期から室町時代を舞台に、5名の勇婦[ゆうふ]が様々な術を使いながら悪と戦う長編合巻。題名は中国小説『五色石[ごしきせき]』に由来するが、内容的には『水滸伝』の発端を利用する。複数の女性を主人公とする点も含め、馬琴自身、既に合巻『傾城[けいせい]水滸伝』(1825ー1835刊)において用いた趣向である。馬琴の死去により自身の執筆は四編まで、五編以降は他作者によって書き継がれた。合巻は、表紙全面に錦絵[にしきえ]を刷付けた表紙を有するのが一般的で、複数冊で連続した絵柄となっている場合が多い。

<牽牛織女願糸竹[たなばたつめねがいのいとたけ]>2-5

当時、歌舞伎・浄瑠璃[じょうるり]などでよく知られた大坂の豪商・椀屋久右衛門(椀久[わんきゅう])と遊女[ゆうじょ]・松山の話をもとに、親子二代にわたる物語として複数の趣向を取り入れた短編合巻。この時期の合巻は、絵に歌舞伎役者の似顔(似面[にづら])を使用することが多く、展示箇所は左からそれぞれ、二代岩井粂三郎、三代坂東三津五郎、五代瀬川菊之丞の似顔。また、人物の着物に付された円の中に頭文字で名が記されるのも常で、この箇所は発端部の椀久の夢中の場面、左から、「し」=白箸[しらはし]、「玖」=「椀久」、「た」=高坏[たかつき]を示す。

2-5 2-4 2-3

展示ケース3

<新編水滸画伝「しんぺんすいこがでん}>3-1

全九編91冊からなるが、馬琴が手がけたのは初編のみで、二編以降は高井蘭山[たかいらんざん]による。百回本『忠義水滸伝』の翻訳をもとに、北斎による挿画を加え長編読本仕立てにしたもの。初編は『忠義水滸伝』第十回までを収めるが、北斎の筆は豪傑[ごうけつ]たちの特性をしかと見極め、とりわけ魯智深[ろちしん]の豪快かつユーモラスな様を余すところなく描き出している(展示室のモニターに、初編の全挿絵を上映中)。馬琴は本書出版をめぐり、板元の一人・角丸屋甚助[かどまるやじんすけ]との間にトラブルが発生し、以降絶交した。

<苅萱後伝玉櫛笥[かるかやごでんたまくしげ]>3-2

馬琴の読本作品では比較的初期に集中して執筆された中本型読本の一つ。説経節[せっきょうぶし]「苅萱[かるかや]」などで知られる繁氏[しげうじ]・石童丸[いしどうまる]父子の時代から時を隔て、繁氏の孫にあたる加藤繁光が、源頼家、実朝の代を舞台に御家再興を目指す、という基本線に、子・石堂丸の敵討や弓術が絡み、最終的に父子対面を果たすまでがテンポよくまとめられている。また末尾には、本筋とは直接関係のない富士の人穴[ひとあな]と鍾馗[しょうき]についての長い考証が付されるとともに、本書冒頭には北斎よるこれら二点を主題とした口絵が配される。

<新累解脱物語[しんかさねげだつものがたり]>3-3

祐天上人[ゆうてんしょうにん]一代記[いちだいき]の挿話の一つである累[かさね]説話をもとに、複雑な因果律[いんがりつ]を緻密[ちみつ]にもうけ、新たな物語として組み上げた作品。具体的には、元禄3年(1690)刊『死霊解脱物語聞書[しりょうげだつものがたりききがき]』の世界観を承けながら、馬琴は複数の男女の愛憎劇[あいぞうげき]を加え、末尾に読者の意表を突く展開を設けている。猟奇的[りょうきてき]な場面が多く、怨霊[おんりょう]に薄墨[うすずみ]が効果的に使われるなど、工夫が施された絵も見どころの一つ。北斎は見開きの画面いっぱいに、馬琴独自の累の世界を描出している。

<敵討身代利名号[かたきうちみがわりみょうごう]>3-4

応永年間に時代をとり、相模国[さがみのくに]の郷侍[ごうざむらい]・藤坂知右衛門[ふじさかちえもん]の実子・実太郎[じつたろう]が敵討を果たすまでを描く。法然上人[ほうねんしょうにん]真蹟[しんせき]の十字名号が、親子を結びつけたり奇瑞[きずい]を顕したりと重要な役割を果たす。展示箇所には、「曲亭しんさく(新作)のよみ(読)本げだい(外題)をしるうた」として、「為ともやらいごうわん久なる神に三かつさよひめおそめうすゆき」(いずれも読本、『椿説弓張月[ちんぜいゆみはりづき]』『頼豪阿闍梨恠鼠伝[らいごうあじゃりかいそでん]』『括頭巾縮緬帋衣[くくりずきんちりめんかみこ]』『雲妙間雨夜月[くものたえまあまよのつき]』『三七全伝南柯夢[さんしちぜんでんなんかのゆめ]』『松浦佐用媛石魂録「まつらさよひめせきこんろく]』『松染情史秋七草「しょうせんじょうしあきのななくさ]』『園雪[そののゆき]』を指す)などと、文化5年前後の馬琴作品が覚え歌として記されている。

3-4 3-3

展示ケース4

<月氷奇縁[げっぴょうきえん]>4-1

半紙本読本の第一作。享和2年の上方旅行の折、大坂の本屋[ほんや]・河内屋太助[かわちやたすけ]と本書執筆が約されたらしい。発端から末尾に至るまで、モノ(剣と鏡)、動物(狐、鼠など)、人物が緻密に結びつけられ、何度も読者の意表を突く。馬琴の相当な意欲がうかがえ、本作以降、読本作品において頭角を現し、第一人者となる。挿絵においても、血の表現に丹[たん]を使用するなど、造本上の工夫が見られる。

<雲妙間雨夜月>4-2

歌舞伎『鳴神[なるかみ]』をもとに、『水滸伝』の西門慶[せいもんけい]、潘金蓮[はんきんれん]などの挿話を翻案[ほんあん]しており、登場人物名を西啓、蓮葉などとする。作中に登場する雷獣[らいじゅう]の考証が、絵とともに巻頭に記されている。当館所蔵本は早印時[そういんじ」の原態をとどめる良本で、表紙には一面に雲母[きら]が引かれ、中央の題簽[だいせん](タイトルを貼付した紙)の上部には雷神が描かれる。また、左辺には三角形の紙片が貼られ、雷文[らいもん]の枠の中に巻数が記される。

<旬殿実実記[しゅんでんじつじつき]>4-3

「旬殿」とは「おしゅん」「伝兵衛」を指し、浄瑠璃『近頃河原達引[ちかごろかわらのたてひき]』を下敷きにした作品。この時期、馬琴は浄瑠璃などの世話物[せわもの]を一度解体し、登場人物や趣向の一部などを踏まえながらも、全く新たな伝奇小説として再構成する方法を確立した。本作も足利時代を背景に、宝刀探索を軸に展開する物語となっている。展示箇所は、名剣・庚申丸[こうしんまる]によって人を殺めた際、目貫[めぬき]から2匹の猿が浮かび上がるという場面を、薄墨によって効果的に表現している。また、表紙には当時の著名な戯作者や画工の名が散らされている。

<夢想兵衛胡蝶物語[むそうひょうえこちょうものがたり]>4-4

紙鳶[たこ]に乗った夢想兵衛が、色慾国、強飲国などをめぐり、人間の生のありようを多角的に穿[うが]つ、教訓色の強い読本作品。これは、難破漂流した男が不死国、自在国などを廻国する、遊谷子作『和荘兵衛[わそうひょうえ]』(安永3年〈1774〉刊)から着想を得たもの。各表紙の中央に方形の脇題簽[わきだいせん]が貼付されており、展示箇所の上部には「滑稽嶋遊第貳(五)」、枠内にはそれぞれ「色慾国意中自己[しきよくこくいちゅうのわれ]」(巻二)、「貪婪国走利童豎[どんらんこくそうりのどうじゅ]」(巻五)とある。