『新古今和歌集』とその周辺

通常展示の一部のスペースを使って、当館所蔵の作品を展示いたします。

会期:平成29年1月26日(木)~3月21日(火)

休室日:日曜日・祝日、展示室整備日(2月8日、3月8日)

《『新古今和歌集』の成立》

『新古今和歌集』は、源平の争乱が終結し(1185年)、都にいっときの平和が戻った鎌倉時代初期に誕生します。

10世紀初頭に『古今和歌集』が成立(905年)して以来、王朝のみやびを支えてきた宮廷和歌は、平安時代後期に生命力を失いかけると、その再生に向けて、多様な試みが始まります。藤原俊成[としなり]ら心ある歌人や隠遁者たちによるそれらの営みは、新たに登場した為政者、後鳥羽院[ごとばいん]が主宰する歌壇に統合され、それによって和歌は復活し、沸騰する坩堝[るつぼ]のような活発な活動期を迎えます。

そこで新たな勅撰和歌集も企画され、13世紀が始まる建仁元年(1201)に本集の撰集が下命されました。撰者には藤原定家「さだいえ]・家隆[いえたか]らが選ばれ、精力的に編集作業が続けられますが、元久二年(1205)の竟宴[きようえん](完成披露の催し)を経ても完成の兆しは見えません。それは、下命者の後鳥羽院が編集に関与し、候補歌の削除や進行中の活発な催しからの補入など、推敲作業が長く続いたからです。例えば、院独創の企画の一つ、『千五百番歌合』からは九十首ほどにも及ぶ歌が採用されています。

所収歌第一位の西行以下、多数の入集歌人の均衡や歌の配列等、周到に配慮された本集は、君臣総動員で臨む体制によって生み出された古典和歌集の精華でした。

こうした長い削除・補入(これを「切継[きりつぎ]」と言います)の時期を経て定まった本文も、承久三年(1221)、鎌倉方との戦[いくさ](承久の乱)に敗れ、隠岐へ配流された後鳥羽院により、さらに大幅な削除が施され、精選は院の最晩年まで続きました。 『新古今和歌集』の現存本文の多くは、この切継期のものであり、歌を選んだ撰者の名前の注記や、隠岐での歌の削除を示す符号を有する本文も少なくありません。

《後鳥羽院と藤原定家・家隆》

藤原定家を抜擢[ばつてき]した後鳥羽院は、彼と二人だけの『水無瀬釣殿六首歌合』を編むなど親密な関わりを持つものの、歌観の違いや人物評価から溝が生じ、それは次第に深まります(『後鳥羽院御口伝』)。承久二年(1220)、遂に定家は院の勘当を蒙り、謹慎させられる事態となってしまいます。

後鳥羽院の隠岐配流後は、定家と並称されるよきライバル、藤原家隆が後鳥羽院に忠誠を尽くし、交流を重ねます。院が企画した『遠島御歌合』は、遠い都に暮らす高齢の家隆を顕彰することに主要な狙いがありました。

いっぽう定家は、文暦二年(1235)、単独で『新古今和歌集』の次の勅撰集『新勅撰和歌集』を編み、同じ年に『百人一首』を作成します。これは鎌倉幕府の要人、宇都宮頼綱[よりつな]の嵯峨にあった別荘の障子を飾る色紙の求めに基づいており、障子用としては、歌人を描く絵(歌仙絵)とセットになっていた可能性があります。古来の百歌人の歌による秀歌撰としては、直前に後鳥羽院が隠岐で作成した『時代不同歌合』があり、それが絵を伴っていること、重なる歌が多いこと、何より終始定家は後鳥羽院を意識し続けていたこと等から、両者が無関係であったとは考えられません。定家の手になる『百人秀歌』を含め、それらの相関と成立の実態を解明することが、今後に残された興味深い課題です。

展示ケース1

<水無瀬釣殿六首歌合(軸装一幅)>1-1

建仁二年(1202)六月、後鳥羽院が、自ら好んだ水無瀬[みなせ]離宮の釣殿[つりどの]で、定家に六首を詠ませ、それに自詠六首を番[つが]えた歌合[うたあわせ]。実際の催しはなく、君臣の親密さを演出した仮構の歌合である。「親定」は院の隠名[かくしな]。院自らが判を下し、定家の勝三、持[じ]二、負一に定める通り、定家への思いの深さが知られる。院が唯一勝歌に定めた「おもひつつへにける年のかひやなきただあらましの夕暮の空」(六番右)は、『新古今和歌集』恋一に入る。本資料は現存最古写本で新編国歌大観の底本。

南北朝~室町時代初期写(国文学研究資料館蔵)

展示ケース2

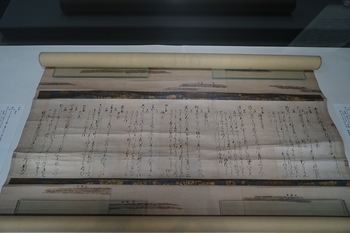

<本能寺切 千五百番歌合断簡(軸装一幅)>2-1

建仁二年(1202)頃に成立した史上空前の規模の歌合。当代を代表する三十人の歌人の歌、計三千首からなる。ただし催しはなく、後鳥羽院が召した三度目の百首歌を歌合に結番[けつばん]した机上の作である。大型の巻子本[かんすぼん]にゆったり書かれた本資料は本能寺切[ほんのうじぎれ}として知られ、原本の断簡と見る説もある。八百七十八番は冬の部立の歌で、作者は、左が二条院讃岐[にじょういんのさぬき]、右が藤原俊成、判者は藤原定家である。極札[きわめふだ]では本文慈円[じえん]、判詞[はんし]定家と認定される。

鎌倉時代写(坂田穏好氏寄託)

<千五百番歌合(袋綴十冊)>2-2

三千首に及ぶ大作は千五百の番[つが]いをなす。それらの判定をしたのは十人の判者で、藤原忠良[ただよし]、釈阿[しゃくあ](藤原俊成)、源通親[みなもとのみちちか]、藤原良経[よしつね]、後鳥羽院、藤原定家、同季経[すえつね]、源師光[もろみつ]、顕昭[けんしょう]、慈円(ただし源通親は判進[はんしん]前に死去しており無判)の面々。書かれた判詞は多彩で、良経は判詩、後鳥羽院は折句[おりく]、慈円は判歌を試み、定家も漢詩を含む多様な文体で判定した。当該本は江戸時代に刊行された十冊本で、京都の吉田四郎右衛門[しろううえもん]版。

江戸時代刊(国文学研究資料館蔵初雁文庫本)

展示ケース3

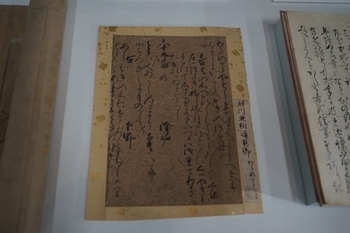

<新古今和歌集撰歌草稿(軸装一幅)>3-1

藤原定家筆の『新古今和歌集』の撰歌[せんか]草稿と認められる資料。定家をはじめとする撰者たちがまず行ったのは選歌作業で、建仁元年(1201)十一月から同三年(1203)四月まで続けられた。本断簡はその間に書かれたもの。はじめに七首が記され、行間に六首、末尾に片仮名で一首が補われる。本文訂正や削除の点が施され、作業の経過をうかがわせる貴重な資料である。大正時代に存在は知られ、目録図版による研究が進められてきた原本。後鳥羽院の歌が多く採られ、撰者定家の評価が知られる。

鎌倉時代写(国文学研究資料館蔵)

<新古今和歌集(軸装一幅)>3-2

極札に後京極良経[きょうごくよしつね]筆と認定される古筆断簡。原本は粘葉装[でっちょうそう]の冊子本と認められる。二首の歌頭に付される符号は、『新古今和歌集』の撰進過程における撰者たちによる選歌の結果を窺わせる注記であり、通常「撰者名注記[せんじゃめいちゅうき]」と称されるもの。五人の撰者は略号で示され、本資料の符号(こざとへん)は「家隆」を示す。一首目の肩にある合点[がってん]は、後鳥羽院が隠岐でさらに精撰した隠岐本で残された歌を示す符号である。

鎌倉時代写(坂田穏好氏寄託)

<新古今和歌集(軸装一幅)>3-3

極札に藤原家隆筆と認定される古筆断簡。『新古今和歌集』雑上の二首が記される。一首目は藤原定家が『最勝四天王院障子和歌[さいしょうしてんのういんしょうじわか]』で詠んだ「大淀」題の歌。『伊勢物語』を踏まえる秀歌で、十歌人の歌の中から障子を飾る歌に選ばれた。選んだのは後鳥羽院である。二首目は藤原俊成撰の『千載[せんざい]和歌集』に漏れたことを訴えた最慶[さいけい]法師の歌に返した後白河院の歌。後白河院院は『千載和歌集』の下命者で、次の機会を期して精進せよと慰めている。一首目の歌頭の符号は隠岐本の合点。

鎌倉時代写(坂田穏好氏寄託)

展示ケース4

<後鳥羽院御口伝(袋綴一冊)>4-1

後鳥羽院の歌論書。新古今歌壇を主宰した立場から、初心者向けの教訓を示し、源経信[つねのぶ]以下当代に及ぶ十五歌人を批評する。最後に取り上げる定家評は異様に長く、その才能を高く評価しながら、振る舞いや歌の心の欠如を批判する。成立は建暦二年(1212)頃とする説と隠岐配流以後とする説がある。当該本は、巻末奥書[おくがき]に「仁治元年臘月八日、於大原山西林院普賢堂、以教念上人所持御宸筆本書之畢」という最古写本(慶應義塾図書館蔵本等)と同じ記述を有する。

江戸時代写(国文学研究資料館)

<遠島御歌合(古筆断簡)>4-2

後鳥羽院が隠岐で編んだ机上の歌合。嘉禎二年(1236)七月成立。出詠歌人は藤原家隆以下、気心が知れた近臣や姻戚に院自身を含む計十六人。各人十首で計八十番からなる。院自ら判を下し、判詞を書いた。冒頭に家隆の忠誠を顕彰する狙いを記し、自詠をすべて家隆の歌と番えている。最初の歌「わたのはら~」の作者は如願[にょがん]法師(藤原秀能[ひでよし])。六十九番左の隆祐[たかすけ]は家隆の息[そく]、右の下野[しもつけ]は後鳥羽院の女房である。伝本は多いが、鎌倉期に遡る本文は乏しく、本資料は貴重である。

鎌倉時代写(坂田穏好氏寄託)

<時代不同歌合絵巻(巻子本一軸)>4-3

隠岐に暮らす後鳥羽院が晩年に編んだ机上の歌合絵巻。左方が三代集(古今・後撰・拾遺集)の古い作者、右方が『後拾遺和歌集』以降『新古今和歌集』までの新しい作者で、計百歌人、五十組。嘉禎二年(1236)七月以降に院自ら改訂した。当該箇所は、左方が小野篁[おののたかむら]、右方が西行[さいぎょう]で、改訂前とは組み合わせが異なる。篁像の姿勢は歌仙絵中類例に乏しく、鬱屈を西行が慰める構図。この特異さは篁の隠岐配流に関わると見られる。当該本は冒頭から三十六人を収めた抄出本。

江戸時代写(国文学研究資料館)

<百人一首(袋綴一冊)>4-4

文暦二年(1235)頃に成立した『百人一首』は、江戸時代以降、広く享受される。三十六歌仙絵とも関わり、絵を伴うものが多く、その絵姿も時の流れとともに多様化する。当該本は、寛保二年(1742)、従五位上行甲斐守[かいのかみ]大江朝臣秋成[おおえのあそんあきなり]写。当該箇所は、見開きで喜撰[きせん]法師と小野小町[おののこまち]が向き合う対称の構図を取る。その対称性は喜撰法師の歌を左から右へ行移りさせる「左書き」の形式にも及ぶ。この構図も三十六歌仙絵の影響によったもの。

江戸時代写(国文学研究資料館蔵)