伊勢物語そろいぶみ ―鉄心斎文庫コレクション―

通常展示の一部のスペースを使って、当館所蔵の作品を展示いたします。

会期:平成28年4月14日(木)~平成28年6月4日(土)

休室日:日曜日・祝日、展示室整備日

※平成28年度からは土曜日も開室します(ただし、4月30日(土)は休室)。

鉄心斎[てっしんさい]文庫は、青年時代から『伊勢物語』を愛してやまなかった、三和[さんわ]テッキ株式会社の元社長・故芦澤新二[あしざわしんじ]氏が、夫人の美佐子氏とともに40年以上の歳月をかけて収集した、空前の『伊勢物語』コレクションです。平成3年には、神奈川県小田原市に「鉄心斎文庫伊勢物語文華館」を開設し、春秋二回の展示活動をおこなうとともに、20冊を超える図録を刊行してきました。同文庫に収蔵される資料には、『伊勢物語』やその注釈書のさまざまな写本・版本はもちろん、関連する絵画、屏風、カルタなど多彩な内容が含まれていて、その総点数は約一千点におよび、日本の文学を考えるために、計り知れない価値を有しています。このたび当館に寄贈いただいた優品のうち、ほんの一部を紹介します。

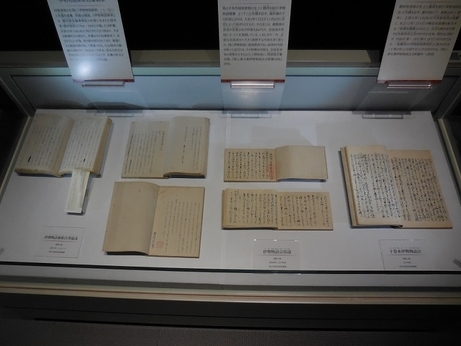

展示ケース1

<伝二条為氏[にじょうためうじ]筆本 『伊勢物語』>1-1

薄茶色古金襴表紙、題簽[だいせん]はない。見返しには金銀砂子切箔を散らす。料紙[りょうし]は楮紙[ちょし]。墨付き124丁、遊紙2丁。本文の行間に、藤原定家[ふじわらのさだいえ]が付した注釈を有するほか、簡略な注記が書き入れられている。巻末には定家の根源本[こんげんぼん]第二系統奥書を有し、その後に「他本」として歌人・伊勢[いせ]と業平[なりひら]の略歴を付す。定家の孫の二条為氏(1222-1286)の筆と伝えられる。現存する『伊勢物語』最古写本の一つ。定家本の性格について考えるうえでも重要な資料である。宮本長則[みやもとながのり]氏、加藤正治[かとうまさはる]氏旧蔵。昭和10年に重要美術品の指定を受けている。

<伝京極為兼[きょうごくためかぬ]筆本 『伊勢物語』>1-2

古金襴表紙左上の題簽に「伊勢物語」と外題[げだい]を記している。見返し銀切箔散らし。料紙はうす手楮紙。墨付き73丁、遊紙2丁。奥書はなく、巻末に業平・有常[ありつね]・行平[ゆきひら]の略歴を記す。本文を藤原定家の曾孫で『玉葉和歌集[ぎょくようわかしゅう]』の撰者となった京極為兼(1254-1332)の筆、外題を近衛稙家[このえたねいえ](1503-1566)の筆とする大倉汲水[おおくらきゅうすい]、古筆了悦「こひつりょうえつ]等の極札[きわめふだ]や添状[そえじょう]を有したという。蒔絵塗箱入り。箱蓋の「伊勢物語」の文字は烏丸光広[からすまるみつひろ]の筆という。三井家旧蔵。

<伝二条為明[にじょうためあきら]筆本 『伊勢物語』>1-3

薄茶色文様金襴表紙。題簽はない。見返しは金箔波形切箔散らし。料紙は楮紙。墨付き82丁、遊紙はない。本文の行間には少々の注釈が書き加えられている。奥書はないが、二条為明の筆とする極札を有している。二条為明(1295-1364)は為氏の曾孫、為世[ためよ]の孫、為重[ためしげ]の兄。時頼本[ときよりぼん]・最福寺本[さいふくじぼん]などのいわゆる古本と類似する本文を有しており、125段本の性格を考えるうえで重要な一本である。

展示ケース2

<正徹奥書武田本[しょうてつおくがきたけだぼん]『伊勢物語』>2-1

表紙は若草色地に亀甲文を織り出した緞子[どんす]を用い、その中央に題簽を貼って「伊勢物語」と外題を記している。見返しには金銀で雲霞を描く。料紙は鳥の子紙。墨付き69丁、遊紙1丁。巻末には、定家の武田本奥書の後に、以前書写した本が焼失したので東常縁[とうのつねより]に命じて再度定家自筆本を書写校合した旨を記した正徹の奥書が付されている。正徹(1381-1459)は冷泉[れいぜい]派の今川了俊[いまがわりょうしゅん]を師とし、精力的な活躍をみせた室町時代を代表する歌人の一人。なお、本書の行間には、朱筆で冷泉家流の古注が書き入れられている。

<嵯峨本[さがぼん]『伊勢物語』>2-2

わが国の物語文学の絵入り本で初めて刊行されたのが、この嵯峨本『伊勢物語』である。嵯峨本とは、具引[ぐび]きや色替わりなど趣向を凝らした料紙に活字を用いて、慶長年間に刊行された本をいう。嵯峨本『伊勢物語』は慶長13年(1608)から15年(1610)にかけて何度も刊行されたが、本書は、慶長13年に刊行された本のうち、第二種本(イ)本と(ハ)本を取り合わせたものであることが近年明らかにされた。行間の朱筆は後人が契沖[けいちゆう]の『勢語臆断[[せいごおくだん]』を書き入れたもの。フランク・ホーレー、富岡鉄斎[とみおかてっさい]旧蔵。

<奈良絵本[ならえほん]伊勢物語>2-3

紺地に松葉文様の金襴表紙の中央に金地の題簽を貼り「伊勢物語上(中)(下)」と外題を記す。見返しは金箔布目。料紙は鳥の子紙に金泥で下絵を描く。各帖それぞれ墨付き35、35、40丁、遊紙は各2丁。絵は21、14、14枚ずつを有する。図柄は嵯峨本のものに近い。奥書はないが、「後水尾[ごみずのお]帝の書風、絵は土佐画密画」と記す平木清光[ひらきせいこう]の書状が添付されている。

展示ケース3

<伊勢物語かるた>3-1

札を色摺り草花文散らしの畳紙[たとうがみ]4包に分け、黒塗箱に収める。札表には金砂子を撒き、札裏は銀である。伊勢物語の和歌209首を上句と下句に分けて書くのが本来だが、本かるたでは上句札が一枚失われており、下句札はさらに一枚が補われている。江戸時代の歌がるたは遊戯具や教材であるとともに、上流階級や富裕層の女性の嫁入り道具のひとつであった。

<伊勢物語絵巻(巻4存)>3-2

紫色地花形文様金襴表紙。外題はない。端作[はしづくり]に「伊勢物語第四」とあり、当初は6巻であったかと推定されるが、伝来の過程で大半が失われ、現在は本文69段から85段までと絵5面を記した本巻のみが伝わる。絵は「狩の使[かりのつかい]」「神の斎垣[かみのいがき」」「衰へたる家の藤」「塩釜[しおがま]」「渚[なぎさ]の院の桜」の場面を有す。「狩の使」は伊勢の国へ狩の使として下向[げこう]した男の部屋を、夜に斎宮[さいぐう]が童をともない忍んで訪れる著名な話である。斎宮が男に背を向けた姿で描かれる例は珍しい。

展示ケース4

<十巻本[じっかんぼん]伊勢物語注>4-1

濃紺地表紙の左上に題簽を貼り「伊勢物語註全」と外題を記す。墨付き67丁、遊紙はない。巻末に、正長元年(1428)の下冷泉為将[しもれいぜいためまさ]の奥書と、永正12年(1515)の無記名奥書を転写する。『和歌知顕集[わかちけんしゅう]』とならんで、古注[こちゅう]の時代を代表する冷泉家流古注のすぐれた伝本。現在は1冊だが、内容が「第一」から「第十」までに分けられており、一条兼良[いちじょうかねよし]の『伊勢物語愚見抄[ぐけんしょう]』に言及される「十巻の抄」と合致することが注目される。『鉄心斎文庫伊勢物語古注釈叢刊一』所収。

<伊勢物語宗印談[そういんだん]>4-2

鳥の子多色縦縞表紙の左上に題簽を貼り「伊勢物語聞書 上(下)」と外題を記す。端作題の下の記述によれば、大永3年(1523)11月6日に宗印によって談ぜられたもの。その注には、連歌師の宗祇[そうぎ]や宗長[そうちょう]の名が何度もあげられ、宗祇流の系統に立つことを強調している。しかしその一方、正統な宗祇説から大きく逸脱する内容も多く見られ、特に伊勢物語に直接関係のない余談的内容が長々と記される。その特異な内容は、宗祇系末流の実態を示すものとして興味深い。阿波国文庫[あわのくにぶんこ]旧蔵。『鉄心斎文庫伊勢物語古注釈叢刊四』所収。

<伊勢物語新釈自筆稿本[しんしゃくじひつこうほん]>4-3

白紙表紙の左肩に「伊勢物語新釈 一(~五)」と外題を直書[じかがき]。料紙は楮紙。『伊勢物語新釈』は、備中国[びっちゅうのくに]吉備津神社[きびつじんじゃ]の社家に生まれた国学者・藤井高尚[ふじいたかなお](1764-1840)が著した注釈書。文政元年(1818)に刊行されて広く読まれ、大きな影響を与え続けた。本書はその自筆稿本で、おびただしい付箋、貼り紙が加えられており、著者による推敲の跡を残して貴重である。もと6冊本の最後の1冊を欠く、86段までの零本。版本の序文は文化9年(1812)9月15日だが、本書の序文の日付は7月15日。井上通泰[いのうえみちやす]旧蔵。

※解題に際し、一部を『鉄心斎文庫所蔵伊勢物語図録』から抄録しています。