山鹿文庫の蔵品から

通常展示の一部のスペースを使って、昨年当館に寄贈された山鹿文庫の資料を展示いたします。

会期:平成27年7月9日(木)~平成27年9月9日(水)

(8月13日、14日、26日は休室します。)

平成26年7月、山鹿高清氏から当館に山鹿文庫が寄贈されました。

山鹿文庫とは、山鹿素行(そこう)の自筆草稿類や所蔵本を中心とした、59点の重要文化財を含む総数1321点に及ぶ貴重な資料群で、代々平戸松浦家(ひらどまつらけ)に仕えた山鹿家に伝えられてきたものでした。

今回は、山鹿素行の伝記研究において基礎資料となる、いずれも素行自身が書いた第一級の資料を展示しています。

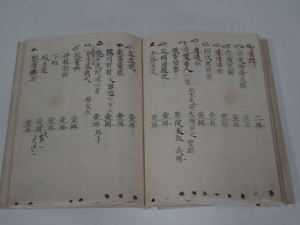

<山鹿家譜並年譜(やまがかふならびにねんぷ)>

山鹿素行自身によって書かれた、山鹿家の系譜と年譜です。開いている箇所は、寛文5年(1665)10月。これは素行にとって重大な転機となった日です。3日に長い記事がありますが、これは、前年刊行の『聖教要録』が問題となり、赤穂浅野家への配流お預けの沙汰が申し渡された日なのです。素行は覚悟をしていたようで、遺書を書き、妻子と盃を交わし、衣服を改めて赴いたことも記しています。

<中朝事実(ちゅうちょうじじつ)>

素行の主著の一つです。序文に「中華」「中国」の文字が見えますが、これは今の中国のことではなく、日本のことを指しています。聖徳の高い天皇によって治められている日本こそが世界の中心であるという、素行の根本思想がうかがわれます。

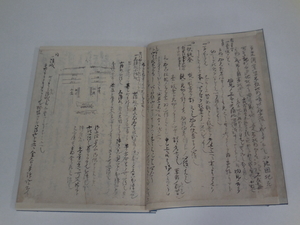

<積徳堂書籍目録(せきとくどうしょじゃくもくろく)>

積徳堂とは、素行が許されて江戸へ戻ってきてから、浅草田原町に開いた書斎の名前で、そこにあった蔵書を記録したのがこの目録です。

ここに書かれた書物によって、素行がどのような学問をしてきたのかを知ることができるのです。

<土佐日記>

素行は、軍学者として名高く、その学問は漢学が中心でした。しかし、書籍目録の開いている部分でおわかりのように、和学や歌学についても良く修めていました。この『土佐日記』は、目録に記されたものと考えられます。末尾に「寛永甲申初秋日 素行軒」と書写奥書があり、寛永21年(1644)に素行自身が筆写したことがわかります。

<章数附(しょうすうふ)>

延宝7年(1679)から貞享2年(1685)の間に執筆された、素行晩年の講義ノートです。軍学・儒学を中心としたものであったことがわかります。日付や受講者名などを記している箇所も多く、素行の学問の影響を知る上で貴重な資料です。