「新古今和歌集」

常設展示の一部のスペースを使って、当館の新収資料等を展示します。定期的に展示替えを行いながら、源氏物語、奈良絵本等、様々なテーマを用意いたします。

会期:平成26年7月11日(金)~平成26年8月13日(水)

※前期:7月11日(金)~7月24日(木)、後期:7月25日(金)~8月13日(水)

※「新古今和歌集」をテーマに当館所蔵資料等を展示しています。

「新古今和歌集」

『新古今和歌集』は、後鳥羽院の下命で編纂された第八番目の勅撰和歌集である。後鳥羽院は『新古今和歌集』編纂に情熱を注ぎ、撰者に任せきりにせず、自らも撰歌にあたり、さらには承久の乱で隠岐に流された後までも、集の精撰につとめた。

国文学研究資料館は、日本でも有数の『新古今和歌集』コレクションを所蔵している。その中心は、平成16年に当館に寄贈された「懐風弄月文庫」である。これは『新古今和歌集の基礎的研究』(塙書房、1968年)、『新古今和歌集研究』(風間書房、2004年)などの著者であり、『新古今和歌集』研究を牽引し続けた名古屋大学名誉教授・後藤重郎(1921-2006)の写本コレクションである。他にも、藤原俊成研究の第一人者であり、当館の館長であった松野陽一氏から平成17年に寄贈された旧蔵書など、新収資料を中心として展示する。

<新古今和歌集撰歌草稿(軸装一幅、鎌倉時代初期、当館蔵)>※前期のみ

藤原定家筆。『新古今和歌集』は建仁元年(1201)に撰集の下命を受け、定家・家隆・通具・有家・雅経の5名の撰者が後鳥羽院とともに編纂作業にあたった。編纂は、撰者たちによる撰歌期・後鳥羽院による精撰期・撰者たちによる部類期・後鳥羽院による切継期の4期に分けられる。当該資料は、定家によって撰歌された進覧本の草稿にあたる。ここに見える3首は『新古今和歌集』巻二(春下)に入集し、また新出歌2首を含む。『新古今和歌集』撰集の実態を考える上できわめて貴重な資料である。

<円山切 新古今和歌集断簡(軸装一幅、鎌倉時代、坂田穏好氏蔵(国文学研究資料館寄託)>※後期のみ

伝慈円筆。第二紙・第三紙は『新古今和歌集』950~955番(巻十・羈旅)で本文が続いており、第四紙は895番(巻九・離別)に当たる。895番は離別部の最終歌(巻軸歌)で、第四紙の余白の一部を切って第一紙として貼り継いでいる。

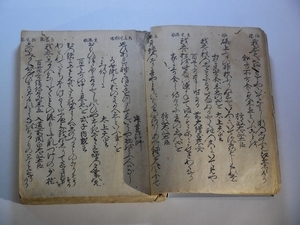

<新古今和歌集(列帖装二帖、鎌倉時代中~後期写、当館蔵)>※前期のみ

箱書・極札によると、伝承筆者は藤原為家。第一帖は巻一(春上)66番から巻五(秋下)533番まで、第二帖は巻六(冬)から巻七(賀)までの残欠本。ジャーナリスト・時事評論家として活躍した小汀利得(1889-1972)の旧蔵本。

<新古今和歌集(列帖装三帖、南北朝期、当館蔵)>※前期のみ

伝承筆者は、上・中帖は深守法親王、下帖は法性寺為理、巻二十の二紙四丁の補筆部分は顕松院忍誓である。奥書は無い。1932番詞書までで、以下の本文は欠脱している。

<時代不同歌合絵巻(巻子本一軸、当館蔵)>※後期のみ

後鳥羽院が隠岐配流後、晩年に編んだ歌合。万葉時代の柿本人麻呂から新古今時代に至るまでの100名の歌人を選び、それぞれの歌3首を選んで番えたものである。但し当該本は、各歌人の3首のうち1首目だけを抄出しており、また100名のうち冒頭から36名の歌人しか収められていない。番・左右が記されておらず、歌合としての体裁をとっていないことから、箱書に「歌仙絵巻」とあるように、歌仙絵として制作されたもののようである。嘉禎2年(1236)7月以降に改訂を施した再撰本の中でも、B系統の本から抄出したものと考えられる。

<水無瀬釣殿六首歌合(軸装一幅、南北朝期写、当館蔵)>

建仁二年(1202)六月。定家と後鳥羽院の二人だけで番われた歌合で、この頃の後鳥羽院と定家の親密さを示している。右の「親定」は後鳥羽院の隠名。後鳥羽院が判を付けたが、六番を除き、定家に勝もしくは持(引き分け)を付けている。唯一勝を付けた六番右「おもひつゝへにける年のかひやなきたゞあらましの夕暮の空」の一首は、『新古今和歌集』恋一に入集している。なお当該本は現存最古写本で、新編国歌大観第五巻の底本として用いられている。

<新古今和歌集(袋綴一冊、室町中期写、当館蔵)>

巻十一(恋一)から巻二十(釈教)までの下冊のみが伝わる。和歌本文の上部にどの撰者が選んだ歌であるかを示す撰者名注記がある。帙外題に「壱岐本」(「隠岐本」の誤り)とあるが、隠岐本でも残された歌であることを示す撰抄記号、逆に隠岐本で削られた歌であることを示す削除記号は無い。永享3年(1431)の書写奥書がある。『新古今和歌集』研究を牽引した後藤重郎氏の旧蔵本である。

<定家家隆両卿撰歌合(袋綴一冊、近世中期写、当館蔵)>

隠岐に流された後に、後鳥羽院が、当代を代表する歌人の両頭である定家と家隆の代表歌50首をそれぞれ選び、歌合形式に番えたもの。院が『後鳥羽院御口伝』で厳しい批判を加え、定家との亀裂を生む一因となった「秋とだに吹きあへぬ風に色変はる生田の森の露の下草」を採るなど、隠岐の後鳥羽院の好尚や定家に対する意識が窺われる資料である。なお当該本は、諸本間で配列に乱れがある『定家家隆両卿撰歌合』において、配列の整った善本である。当館の館長をつとめた松野陽一氏の旧蔵本である。

次回の特設コーナー:

「南山城井手町西福寺 神道灌頂資料」

会期:平成26年8月19日(火)~平成26年9月22日(月)

※井手町西福寺所蔵の神道灌頂資料を展示する予定です。