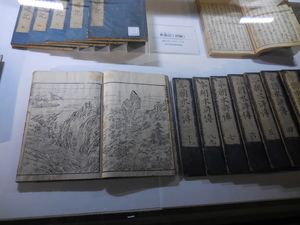

「近世小説と作者たち」

常設展示の一部のスペースを使って、当館の新収資料等を展示します。定期的に展示替えを行いながら、源氏物語、奈良絵本等、様々なテーマを用意いたします。

会期:平成26年5月2日(金)~平成26年6月12日(木)

※「近世小説と作者たち」をテーマに当館所蔵資料等を展示しています。

※『雨月物語』は5月23日(金)まで、『金々先生栄花夢』は5月26日(月)から展示いたします。

「近世小説と作者たち」

長い戦乱の時代が終り、徳川氏が権力を握ってから、明治維新までの約三百年の間に、たくさんの読みものが生み出され、書籍業者たちによって読者の手元に届けられた。それらは「草子(草紙)」と呼ばれ、人々を虚構の世界へと導いてひと時の慰めを与えてくれると共に、古典的教養を身につけるための必読書「物の本」とは異なる親しみやすいかたちで、人として生きるための教訓や、歴史の知識、また都会ではやる最新のファッションや、遠く離れた地方や外国の不思議な出来事など、さまざまな情報を提供してくれた。そのうち虚構性が高く、現在の「文学」概念にも当てはまる内容をもつものを、文学史用語で「近世小説」と名づけているが、このジャンルのもつ娯楽のための消耗品という性格から、質の良い伝本は、実はそれほど多く残っていない。今回は、有名作者による当館所蔵の新収資料を中心に、研究テキストとして価値の高い十点あまりを選んでみた。

<『伽婢子』(大本13巻13冊、寛文六年(1666)三月刊)>

展示本は改装表紙ながら、刊記は、新日本古典文学大系版「解説」にどちらかが初印(最初の刷り)とされる二種のうち、新大系底本と同じもの。作者「瓢水子松雲処士」は浅井了意。浄土宗の僧侶で、「近世小説」の最初のジャンルとなる「仮名草子」の代表作者。仮名草子は、地誌・ルポルタージュ・教訓書など、文芸として未分化な要素を含むが、本作の中心には、朝鮮半島から日本にもたらされた『剪燈新話句解』をはじめ、中国小説翻案への強い興味があり、高い文芸性を備え、多くの読者を得る要因となった。展示箇所は巻之二の三「牡丹灯籠」から。この章題は、挿絵(読者により彩色)左端で女の童の持つ手提げの灯籠から取る。

<『世間胸算用』(大本5巻5冊、元禄五年(1692)正月刊)>

<『万の文反古』(半紙本5巻5冊〈1冊に合綴〉、元禄九年(1696)正月刊)>

両作共に、『好色一代男』で新ジャンルを開拓した井原西鶴の「浮世草子」のうち、〈町人物〉として評価が高い。『世間胸算用』は作者の生前最後に刊行され、大晦日の一日に限定して、中層町人の悲喜こもごもを描く。展示箇所は巻三の三「小判は寝姿の夢」の挿絵で、章題の通り甲斐性のない亭主の夢想。一方『万の文反古』は没後の刊行で、『胸算用』と同じく「金」をめぐる町人社会の諸相を、全編手紙文(書簡体)として描く。展示箇所は、姪の結婚を聞いた男が世間智を披露する巻二の一「縁付まへの娘自慢」の冒頭部分。なお、展示本は両作とも表紙は改装されているが、初印の刊記(パネルで掲載)が備わる。

<『雨月物語』(半紙本5巻5冊〈2冊に合綴〉、安永五年(1776)四月刊)>※5月23日(金)までの展示

上田秋成作の「初期読本」。明和五年(1768)序文ではペンネーム「剪枝畸人」が用いられ、実名を明かさずに書かれたことが分かる。「浮世草子」作者から転身して、『伽婢子』の流れを汲む中国小説(ただし最新流行の白話小説)の翻案を含みながらも、和学が本領の秋成らしく、日本古典文学研究の素養を生かしている。展示した巻之四「蛇性の婬」の挿絵は、あからさまな「蛇性」を前にした男主人公の最後の試練の場面。全九話のうち本話だけが一話で一巻を占め、全体の配列の要になる場所に置かれている。展示本は全5冊が2冊に合冊(合綴)されており巻之一表紙見返しを欠くが、他の書誌的特徴から初印と認定できる。

<『金々先生栄花夢』(中本2冊、安永四年(1775)正月刊)>※5月26日(月)からの展示

恋川春町作。絵も自画。各冊5丁(袋綴の2ページ分)で見開きの絵が中心の「草双紙」であるが、当時表紙の色から「黒本・青本」と呼ばれ、子供向けだったこのジャンルは、本作の後、その名も「黄表紙」と変わって、一気に大人向けになったという。田舎者金村屋金兵衛が江戸で大金持ちとなり、吉原などの遊郭で大いにもてるが、すべては夢だったという辛辣な内容を、細部に散りばめた笑いと共に、軽快に読ませる。展示箇所は、江戸の西のはずれ目黒に着いた、野暮な髪型の金兵衛(上巻)と、蓑笠も含め流行衣装を身につけた主人公を描いた絵題簽(下巻)。作者は歴とした武士で「小石川春日町」に藩邸があった。

<『浮世風呂』(中本、初~四篇9冊、文化六~十年(1809~13)正月刊)>

式亭三馬作。十返舎一九の『膝栗毛』シリーズと並ぶ「滑稽本」の代表作だが、『膝栗毛』が東海道を手始めに、主要街道を旅しながら、主人公弥次喜多と行く先々の人々との会話内容のズレから生じるおかしみで笑わせるのに対して、こちらは、銭湯に集まる様々な階層の老若男女の会話(または独り言)の形態模写が絶妙である。本作の初印善本はごく稀少だが、展示本は、初篇が他とは伝来の異なる取合本(口絵を展示。手摺れが目立つが初印)ながら、二篇以降は「袋(書袋)」も帙に貼り付けられて残っている(二・三篇を展示)ほか、表紙(二篇を展示)・表紙見返し(四篇を展示)など、刊行時の面影を良くとどめた箇所が多い。

<『西山物語』(半紙本3巻合1冊、明和五年(1768)二月刊)>

<『本朝水滸伝』(大本10巻9冊、安永二年(1773)正月刊)>

「初期読本」に分類される、建部綾足の小説2点を展示。彼の作品は、伝奇的な設定と、古語を使った擬古文で書かれている点に特色がある。『西山物語』は、京都で起こった妹殺しの事件を題材とする。挿絵はなく、古語に「源氏」「万葉」等の出典を付すなど、学問の本を意識した体裁。『本朝水滸伝』は上代を舞台に、『水滸伝』の翻案を試みたもの。展示本は初印で、新日本古典文学大系の底本である。こちらは大本で物語風の挿絵が入る。どちらも他の「初期読本」とは異なる意識で造られているが、内容や文体などは、後続の読本に影響を与えた。展示の『西山物語』も曲亭馬琴旧蔵本で、「瀧澤文庫」の印がある。

<『漫遊記』(半紙本5巻5冊、寛政十年(1798)十一月刊)>

<(参考)『東遊記』前編(半紙本5巻5冊、寛政七年(1795)八月刊)>

綾足の没後、写本で伝わっていた雑文集『折々草』を再編し、挿絵をつけ、半紙本の読本にまとめたもの。絵師は岡田玉山。展示本は初印で、刷りも良い。『折々草』の内容は、紀行・奇談・笑話・考証など多様だが、綾足が諸国を旅した中での見聞が中心となっている。そのため、橘南谿『西遊記』(正続編、寛政七~十年刊)・『東遊記』(前後編、寛政七~九年刊)の流行に追随して出版された。書型も似ている。『西遊記』『東遊記』は一般的に紀行に分類される作品だが、奇談ものの読本としても読まれていた。展示箇所は、巻五「男をこひて死ける女」。男を慕い、幽霊となって現われた女の話。

<『源平盛衰記図会』(大本6巻6冊、寛政十二年(1800)正月刊)>

秋里籬島作。作者は、『都名所図会』を初めとする 〈名所図会〉シリーズにより著名。本作は、その頃はやり出していた半紙本の〈絵本もの〉読本に対して、軍記物語『源平盛衰記』 48巻の内容を縮約し、見開きの挿絵を多く加えて、あえて〈名所図会〉と同じ大本で刊行している。展示本は初印本と同じ刊記をもち、刷りも良いが、実は初印本にあった巻之四本文の欠落2丁を素早く補った後修再印本。サイズが 初印本の26.6×18.8センチから縦横1センチほど狭くなり、表紙も初印本の浅葱色地に笹竜胆(源氏家紋)と胡蝶(平氏家紋)の型押し(パネル)から、縹色花紋型押しに改まったのもそのせいだろう。

<『三国一夜物語』(半紙本5巻5冊、文化三年〈1806〉正月刊)>

<『苅萱後伝玉櫛笥』(中本3巻3冊、文化四年〈1807〉正月刊)>

前者は、四十歳を目前にした曲亭馬琴が、「後期読本」のなかでも主流となる〈稗史もの〉の方向を模索していた頃の作。展示箇所は「総目録」と巻之四(9ゥ・10ォ)挿絵で、敵どうしとは知らず恋仲になった客と遊女が共に廓を逃れ、二人に嫉妬して殺された傍輩もまた縁者だったことが後で分かる。展示本(初印)では、殺害場面がシルエットになっている。絵師は歌川豊国。後者は〈中本もの〉の読本に多い中国白話小説(『石点頭』)の一話丸ごとの翻案であるが、展示本は、きわめて保存の良い初印本。本作では、この後しばらく馬琴読本の挿絵を手がける絵師葛飾北斎が、居候として序文にも登場して来るのがご愛敬である。

次回の特設コーナー:

「蔵書印の愉しみ」

会期:平成26年6月13日(金)~平成26年7月上旬頃 ※展示終了日は、決まり次第お知らせいたします。

「蔵書印の愉しみ」をテーマに、当館所蔵資料を展示する予定です。