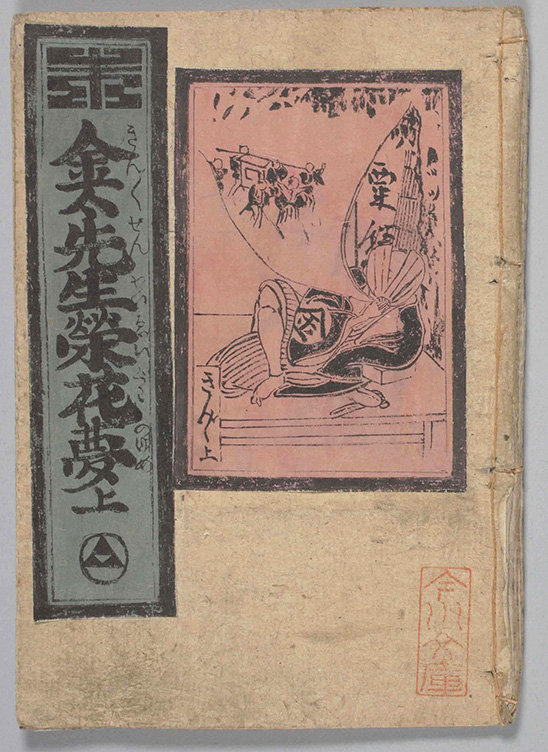

『金々先生栄花夢(きんきんせんせいえいがのゆめ)』

国文学研究資料館蔵 『金々先生栄花夢』 上巻表紙

国文学研究資料館蔵 『金々先生栄花夢』 上巻表紙大河ドラマ「べらぼう」の影響で、2025年は蔦屋重三郎や江戸の戯作(げさく)に注目が集まっています。ドラマ序盤で個性を発揮した鱗形屋孫兵衛(うろこがたやまごべえ)が安永4年(1775)に刊行した恋川春町(こいかわはるまち)作・画『金々先生栄花夢』は草双紙史上記念碑的な作品です。

本書は、主人公が成功を夢見て江戸を目指し、目黒不動門前の粟餅屋でうたた寝するところから始まります。その夢の中で大店(おおだな)の養子になり、「金々先生」ともてはやされた彼は、吉原での豪遊などの夢を叶えますが、最後に養父に勘当されるところで目が覚める、というストーリーです。洒落本の息子株(むすこかぶ)(金持ちの坊ちゃんで、世間知らずの客)と遊女のやり取りのような場面や、謡曲「邯鄲(かんたん)」をモチーフにした展開が、画文一体で表現されています。

本書は、草双紙愛好家で江戸の文化人ネットワークの中心であった大田南畝に注目されました。天明元年(1781)『菊寿草』で、南畝は本書の出現を「草双紙といかのぼりはおとなの物となった」と評価していて、これは本書の登場前後で草双紙を別ジャンル(黒本青本と黄表紙)に分類する基となっています。

国文学研究資料館蔵 『金々先生栄花夢』 六丁表

国文学研究資料館蔵 『金々先生栄花夢』 六丁表そんなことから、本書を取り上げる際には、従来の草双紙には無い新奇性や、文学性に注目が行きがちです。「遊里を舞台に、謡曲を素材にした点が斬新だったのか。いやいや、それ以前の草双紙にも遊里や遊女が登場し、『邯鄲』に取材した例はある。」「素材ではなく、その利用法が洗練されているのだ。」等。中には、春町が草双紙業界を打ち壊し、戯作文学としての草双紙のあり方を顕示したのだとする向きまであります。

春町がそのような狙いを持っていたかはさておき、新しい傾向の草双紙の先蹤であった本書は、一方で、鱗形屋の草双紙の典型的な特徴をも持っています。今回は二つ示します。一つ目は表紙に題名と作中に取材した絵を印刷した青・紅二枚の題簽が貼付されていることです。ほとんどの草双紙の題簽は一枚様式でしたので、二枚題簽はまさに鱗形屋と結びつくものです。二つ目は言葉遊びの利用です。本書では「ありがた山のとんびからす」「そろばんの玉はづれをしこため山」など、複数の場面に登場しています。言葉遊びをあちこちに配するのも鱗形屋の特徴でした。つまり、『金々先生栄花夢』は典型的な鱗形屋の草双紙のかたちを保ってもいるわけです。

鱗形屋の持ち味を失わずに、素材をお洒落にパロディー化して見せた春町のさじ加減の妙が、南畝の目に留まったのかもしれません。

国文学研究資料館蔵『金々先生栄花夢』(貴重書)は表紙や題簽を伴った、保存状態の良い伝本です。国書データベースではカラーで図版を掲載していますので、是非御覧ください。

(松原哲子)

※今回ご紹介した『金々先生栄花夢』には以下からアクセスできます。

文部科学教育通信2025年8月11日掲載記事より