蔦重 × 山東京伝の洒落本

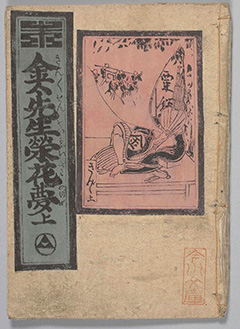

『百人一首和歌始衣抄(はついしょう)』(天明7年〈1787〉奥(おく)刊・後印(こういん))

『百人一首和歌始衣抄(はついしょう)』(天明7年〈1787〉奥(おく)刊・後印(こういん))*国文研蔵洒落本コレクション

皆さん、大河ドラマ「べらぼう」楽しんでいますか 。

今号では、国文研が所蔵する蔦重版(つたじゅうばん)の中から、洒落本(しゃれぼん)『百人一首和歌始衣抄(はついしょう)』(山東京伝(さんとうきょうでん)作・画)を紹介します。

洒落本というのは、遊里(ゆうり)における客と遊女の滑稽な姿を会話体で描写した戯文(ぎぶん)の総称で、享保(1716ー36)からおよそ百年余にわたって刊行されました。定式は小本(こほん)(縦15センチ前後)一冊。武家ら知識人による遊びの産物であり、滑稽を目的として当世風俗を穿(うが)ちます。その最盛期は安永・天明期(1772ー89)で、山東京伝(さんとうきょうでん)はその代表的作者、蔦重も版元(はんもと)として深く関わりました。

さて本書は、百人一首から十八首を選抜して戯注(ぎちゅう)を施したもの。例えば、在原業平(ありわらのなりひら)の「ちはやぶる神代(かみよ)も聞かず龍田川(たつたがは)から紅(くれなゐ)に水くくるとは」はこんな感じです。

この歌は遍く(あまね)人知る所なれども、その過ちを正し口伝(くでん)を記す。◯千早(ちはや)といふ女郎(ぢょらう)ありけるが、ある角力取(すまふとり)、その女郎をあげて遊びけるに、此(この)女郎、よく客を振る癖ありて、かの角力取をその夜さんざん振りける。◯かの角力取は千早に振られて、さみしく独り寝してゐる故(ゆゑ)、いもと女郎の神代(かみよ)といふを口説ひてみたれど、神代も聞き入れぬなり。◯かの角力取の名を龍田川といふ。その後角力取をやめ、豆腐屋を始め、渡世(とせい)をいたしける。◯千早はあまり客を振り振りして、年明けの時分も世話にならふといふ客もなく、ついに紙屑買(かみくづか)ひの女房となり、ここにも居(ゐ)とけず、またたどん売りの女房となり、今はその日を暮らしかね、朝夕の食事にも糅飯(かてめし)を食ふやうな事にて、龍田川が家(うち)とも知らず、かの豆腐屋へ豆腐のからを貰ひに行きしが、龍田川は昔の意趣(いしゅ)がある故、からをくれぬなり。その心を「からくれない」とは詠めり。◯千早はしょせん渇(かつ)ゑて死なんよりはいつそ身を投げんと烏川(からすがは)へ身を投げける。その心を「水くぐる」と詠めり。◯「とは」とは千早が幼名(をさなな)なり。

コレは御存じ落語「千早ふる」の原話なのですが、まるで注釈書のような頭書戯注(とうしょぎちゅう)の趣向ともども実は先蹤(せんしょう)があります。こうしたやり方にこそ、京伝の作意(さくい)がありました。

今秋、国文研を含む都内5館(大東急記念文庫•印刷博物館ほか)による連携展示「蔦重手引草(つたじゅうてびきぐさ)」が開催されます。

国文研展示室特設コーナーの「蔦重、圧巻。大・中・小」展は、10月1日(水)から11月28日(金)まで(同日程で展示室では「碧洋臼田甚五郎(へきよう うすだじんごろう)のまなざしー和歌・物語・歌謡ー」展を開催)。

御期待下さい。

(神作(かんさく)研一)

※今回ご紹介した『百人一首和歌始衣抄(はついしょう)』には以下からアクセスできます。

文部科学教育通信2025年7月14日掲載記事より