『鉢かづき』と三つなりの橘

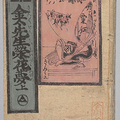

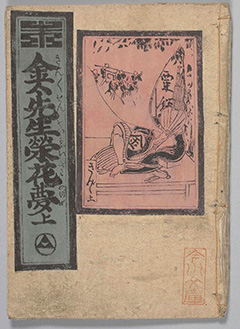

図1 渋川版『鉢かづき』

図1 渋川版『鉢かづき』鉢かづきの物語は今も絵本などで親しまれていますが、遡れば室町から江戸時代前期に流行した御伽草子(おとぎぞうし)の1つです。美しい絵入り写本に作られ、何度も出版された人気作でした。国文学研究資料館が所蔵する御伽草子23編の叢書「渋川版」は江戸時代中期頃の刊で、『鉢かづき』も含まれています。

姫は河内国交野(かたの)あたりに住む備中守さねたかの娘、長谷観音の申し子です。13歳の時、母は亡くなる直前、姫の頭に大きな鉢をかぶせます。鉢は取れず、継母は姫を四つ辻に捨ててしまいました。姫は山蔭中将邸の風呂焚きとなり、四男の宰相(さいしょう)と恋に落ちますが、母君は姫を追い出そうと兄嫁たちとの嫁比べを計画。悲しんだ姫が屋敷を去ろうとした瞬間、鉢は落ち、数々の宝物が現れました。嫁比べに勝った姫は宰相と結婚し、長谷寺で父とも再会して幸せになります。すべては長谷観音の利生でした。

不思議な宝物は「金(こがね)の丸かせ、金の盃、銀(しろがね)の小提(こひさげ)、砂金にて作りたる三つなりの橘、銀にて作りたる玄圃(げんぽ)の梨、十二単(じゅうにひとえ)の御小袖、紅の千入(ちしお)の袴(はかま)」等で、姫の前には黄金3袋、持ち手つきの小提に盃、丸い金塊3つ、仙人が住むという崑崙(こんろん)山上の玄圃の梨3つ、そして、大きな「三つなりの橘」が描かれています(図1)。

古来、橘は福を招く力を持つと信じられていました。御伽草子には『鉢かづき』『花世(はなよ)の姫』など、未婚女性の幸福を予祝するように「三つなりの橘」が登場します。『曽我物語』では北条政子は妹から「高き峰にのぼり、月日を左右の袂におさめ、橘の三なりたる枝をかざす」夢を譲り受け、頼朝に嫁して栄華を手にしましたし、「建礼門院右京大夫集(けんれいもんいんうきょうのだいぶしゅう)』六六番には橘を三つ、「見よ」と贈られたとあり、「橘を見る」ことに意味があったかと言われています。『鉢かづき』の三つなりの橘は、この挿絵を見る行為自体が幸福を招くめでたきものとして、歓迎されたのではないでしょうか(拙稿「『大黒舞』小考」『国文学研究資料館紀要』文学研究編47、2021年)。

『鉢かづき』の絵入り写本の多くは、本文はさほど違いがありませんが、挿絵は橘が一つ(名古屋大学附属図書館・神宮皇学館文庫)、鉢に複数の橘を盛る(早稲田大学坪内博士記念演劇博物館)、鉢のみ(大阪府立中之島図書館・石崎文庫) などさまざまです。万治2年(1659)や元禄11年(1698)等の版本の挿絵は、橘には見えません。寛文6年(1666)、延宝4年(1676)、宝永2年(1705)等の版本はこの挿絵がなく、嫁比べの華やかな見開き図を持つものがあるなど、時代や諸条件で享受のあり方が変わっていきます。

図2 大英図書館蔵『鉢かづき』

図2 大英図書館蔵『鉢かづき』(齋藤真麻理)

※今回ご紹介した『鉢かづき』には以下からアクセスできます。

文部科学教育通信2025年7月28日掲載記事より