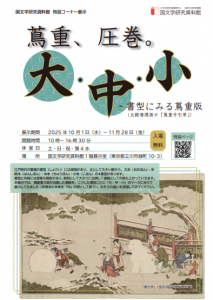

展示の一部のスペースを使って、当館所蔵の作品を展示いたします。

会期:2025年10月1日(水)~11月28日(金)

開館時間:10時~16時30分

閉室日:土曜、日曜、祝日、第4水曜

場所:国文学研究資料館1階展示室(東京都立川市緑町10-3)

江戸時代の書籍の書型(しょけい)には規格があり、主として大きい順から、大本(おおほん)・半紙本(はんしぼん)・中本(ちゅうほん)・小本(こほん)の4書型があります。

書型と内容には密接な関係があり、原則として大きさに比例して書籍としての格も上がっていきます。

本展示では、蔦屋重三郎が出版した書籍を、こうした書型ごとに「大・中・小」のケースに分けて展示してみました(半紙本と中本を「中」の部として扱う)。大きさの違いを実感してみてください。

初代蔦重版はざっと500点を超えますが、試算すると最も多くを占めるのが中本で約6割、ついで半紙本が2割、大本・小本がそれぞれ1割弱といった構成比となっています。

本展示は、広領域連携型基幹研究プロジェクト「異分野融合による総合書物学の拡張的研究」(2022~2027年度)・国文研ユニットの活動成果の一部です。このプロジェクトでは書籍の姿・かたちといった点を重視しながらアプローチを試みています。 詳しくはhttps://www.nijl.ac.jp/~ibunya/をご覧ください。

資料解題はこちら(PDF:2MB)

大の箱【大本(おおほん)】

蔦重版の大本といえば、天明(てんめい)期(1781~1789)後半から寛政(かんせい)期(1789~1801)にかけて出版された多色摺(たしょくずり)の狂歌(きょうか)絵本、絵入の狂歌本類、とりわけ大本一帖(画帖仕立(がじょうじた)て)による豪華な喜多川歌麿(きたがわうたまろ)画のシリーズが目立ちます。

しかし、こうした質の高さはおそらく入銀(にゅうぎん)に支えられたものであったはずで、安永(あんえい)期(1772~1781)から寛政期を通覧すれば点数としては往来物(おうらいもの)が圧倒的多数を占めています。地味ながら経営基盤を支えていたのは、実用書でした。

蔦重のメリハリを利かせた出版戦略がみてとれます。

中の箱【半紙本(はんしぼん)・中本(ちゅうほん)】

【半紙本】富本浄瑠璃(とみもとじょうるり)の正本(しょうほん)・稽古本(けいこぼん)が安永(あんえい)期(1772~1781)半ば以降主力商品として不動の地位を占めつづけ、天明(てんめい)期(1781~1789)に入ると流行に連動して狂歌(きょうか)関連書が目立つようになり、絵本、絵入本など造本において多彩な展開をみせます。また寛政(かんせい)期(1789~1801)半ばには多色摺(たしょくずり)絵本も複数刊行されています。

【中本】最も多く点数を占めるのは黄表紙(きびょうし)で、春・秋の吉原細見(よしわらさいけん)とともに、毎年恒例の定期的、持続的な刊行物として着実に出版され、天明(てんめい)期(1781~1789)に狂歌(きょうか)関連書が加わります。この他、吉原の灯籠(とうろう)や俄(にわか)の番付、一部の洒落本(しゃれぼん)などもこの書型で刊行されました。

また、半紙本・中本においても、往来物(おうらいもの)は経営基盤に安定をもたらす重要な商品でした。

問い合わせ先

国文学研究資料館 学術情報課社会連携係

TEL: 050-5533-2984

E-mail: jigyou@nijl.ac.jp