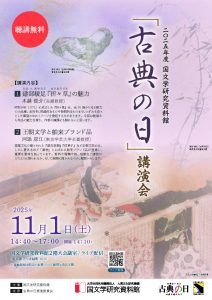

日時:2025年11月1日(土) 14:40~17:00(開場 14:10)

会場:国文学研究資料館2階大会議室(東京都立川市緑町10-3)/オンライン同時配信あり

聴講無料 要事前申込 抽選50名

主催:大学共同利用機関法人人間文化研究機構 国文学研究資料館

後援:古典の日推進委員会

古典が我が国の文化において重要な位置を占め、優れた価値を有していることに鑑み、国民が広く古典に親しむことを目的として、平成24年(2012年)に、11月1日は「古典の日」と定められました。『源氏物語』の成立に関わる記録のうち、最も古い日時が寛弘5年(1008年)11月1日であることに由来しています。

日本古典文学の文献資料収集と研究を主事業とする国文学研究資料館も、「古典の日」の趣旨に賛同し、平成24年度(2012年度)から記念の講演会を催しております。古典に親しむ絶好の機会として、大勢の方にお出でいただくことを願っております。

※「第18回日本古典文学学術賞」授賞式を合わせて開催することを予定しておりましたが、今回は受賞該当者がありませんでしたので、授賞式は行いません。

講演内容

1.建部綾足(たけべあやたり)『折々草(おりおりぐさ)』の魅力 講師:木越 俊介

明和8年(1771)に成立した『折々草』は、全36 話からなる散文の小品集。紀行的、記録的なものや物語的なものまで、いずれも淡々とした筆致の中にイメージを喚起する力があります。今回は数話から作品の魅力を探り、作者の横顔にも触れたいと思います。

2.王朝文学と舶来ブランド品 講師:河添 房江

国風文化の華とされる『源氏物語』『枕草子』など王朝文学には、しかし意外なほど「唐物」とよばれる舶来ブランド品が登場し、重要な意味を担っています。香料や瑠璃や紙、珍獣など唐物がどのように語られるか、そして絵画に描かれるのか、解説いたします。

講師紹介

■木越 俊介(当館教授)

江戸時代中後期の小説、特に「読本」と呼ばれるジャンルを中心に、地誌・奇談などにも興味を広げて研究している。さらに、書籍の出版・流通や当時の版権などについても調査している。 著書に『江戸・大坂の出版流通と読本・人情本』(清文堂出版、2013)、『知と奇でめぐる近世地誌』(平凡社、2023)などがある。

■河添 房江(東京学芸大学名誉教授)

専門は平安文学、唐物研究、源氏享受史。主な著書に『源氏物語と東アジア世界』(NHKブックス)、『光源氏が愛した王朝ブランド品』(角川選書)、『唐物の文化史』(岩波新書)、『源氏物語越境論』(岩波書店)、『紫式部と王朝文化のモノを読み解く』(角川ソフィア文庫) がある。

オンライン配信

1.建部綾足(たけべあやたり)『折々草(おりおりぐさ)』の魅力 講師:木越 俊介

2.王朝文学と舶来ブランド品 講師:河添 房江

申込方法

申込受付は終了しました。

オンライン配信の視聴は申し込み不要です。

会場での聴講をご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。

2025年度「古典の日」講演会 現地参加お申込みフォーム

申込締切日:2025年10月20日(月)17時

定員:50名 ※定員を超えるお申し込みがあった場合は抽選になります。

・お申し込みフォームから締切日までにお申し込みください。

・お申込にあたっては以下の情報をご提供いただきます。

①氏名(フリガナ) ②電話番号 ③メールアドレス

なお、お申し込みは、お一人様1回限りとさせていただきます。

同時に複数名でのお申し込みは受け付けられませんので、ご了承ください。

抽選の結果は、10月24日(金)までにメールにてお知らせいたします。

この日を過ぎても結果連絡が届かない場合はお手数ですが、お電話にてご連絡ください。

(当館からのメールが「迷惑メールフォルダ」等に自動的に振り分けられてしまうことがあります。届かない場合には、一度お確かめください。)

※この申し込みを通じて得た個人情報は、連絡業務のみに使用させていただきます。

※自然災害により交通機関等への影響が予想される場合は、講演会を中止することがあります。

問い合わせ先

国文学研究資料館 学術情報課社会連携係

TEL: 050-5533-2984

E-mail: jigyou@nijl.ac.jp