あなたの名前をかたる贋者がもしいたら、しかるべきところに訴えるのが普通だろう。ただしその贋者があなたの趣味をよく理解した語るにたる人物で、仕事にも役立つ分身のような存在だとわかった場合は、話が少しかわってくるのかもしれない。永井荷風の『来訪者』(昭和21年刊)は、そんな文学青年たちに未発表小説の贋作を売りさばかれた、古典を愛する老作家の物語である。

この作品は従来、モデルとなった文学者——ラフカディオ・ハーン『怪談』を本邦初訳した平井呈一もその一人、ただし関与の度合いは今日疑問視されている——に筆誅を加えた小説とみる評価が一般的だった。しかしよく読んでみると、ここには平井が戦後に紹介していった怪奇小説の技法がたくみに用いられていて、本作におけるホンモノとニセモノの関係は一筋縄では行かないものであることが見えてくる。贋作者の一人である白井の身には「わたくし」の原作「怪夢録」によく似た事件が起こりはじめ、白井はそれを「新四谷怪談」と題する私小説に仕立てようとする。東京生まれの白井は「わたくし」と同じく、江戸芸術に深い造詣を持つ人だった。白井の小説執筆の噂を聞きつけた「わたくし」は贋作事件の怒りはどこへやら、白井の友人に小説のアドバイスを与えたり、舞台となる土地で聞き込みを行ったりして、「新四谷怪談」のゆくえに目を凝らしはじめ、その経緯を『来訪者』という小説を記すのである。

原作から贋作へ、贋作から贋作者の体験へ、そして贋作者の私小説から原作者のあたらしい小説へ——こうした物語の奇妙な伝言ゲームを通じて、荷風が復活上演に関わった鶴屋南北『東海道四谷怪談』を新しく立体的に構成してみせたのが『来訪者』である。芥川龍之介や谷崎潤一郎の諸作とならんで、近代文学が古典をいかに精妙なかたちで再創出していったかを示す傑作といっていい。

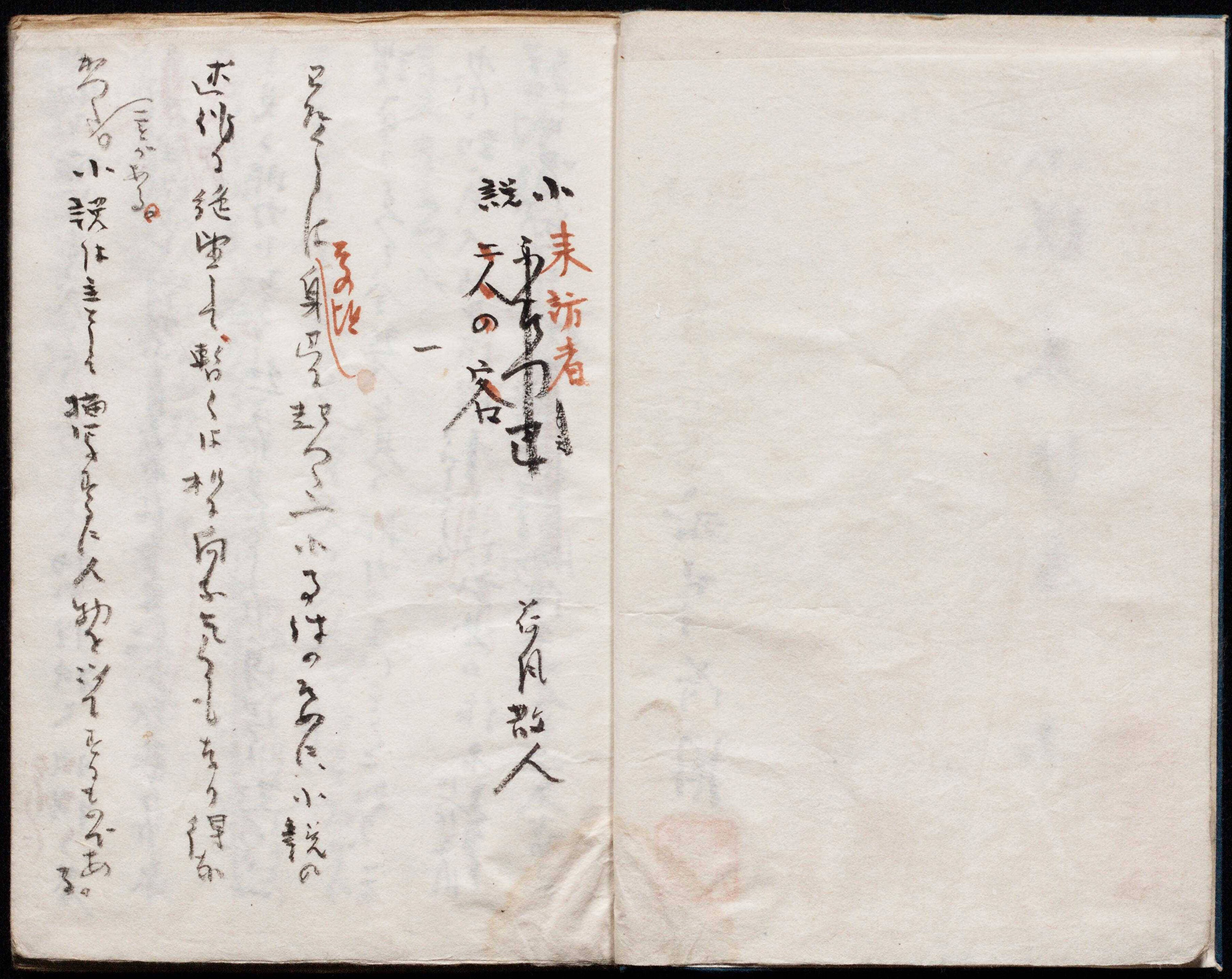

当館所蔵の『来訪者』草稿は、この小説の構想を如実に語るものだ。写真を掲出した一枚目オモテに見えるように、タイトルは「ふたつ巴」「二人の客」と変遷して「来訪者」に落ちついていた。このうち「ふたつ巴」の模様は、泉鏡花などが好んで用いた分身のシンボル。やはりこの小説は実体験にもとづく単純な告発などではなかった。分身の物語は、はじめから構想されていたわけである。右にみた物語のリレーの「つなぎ目」にあたる、「わたくし」が白井の家の近くで聞き込みを行う箇所は紙質が明らかにちがって、後から大幅に書き足されたものであることもわかる。

江戸以前の実に多種多様な伝承や説話を集積した『東海道四谷怪談』の物語を、近代がどう受けとめたか。古典を愛するとはどういうことか。ぜひ当館の「国書データベース」で草稿画像をためつすがめつ眺めて、点検してみていただきたい。

(多田蔵人)

文部科学教育通信2026年1月26日掲載記事より