国文学研究資料館蔵久松潜ー旧蔵書:11-30。〔室町後期〕今川氏輝写。

巻子装1軸(前欠)。歌道師範飛鳥井雅綱の教えを氏輝が筆録したもの。末尾には内容に誤りがないことを証する雅綱の奥書がある。氏輝元服以前、大永5年(1525)以前の筆。童形らしくカナ交じりの文体で書かれる。

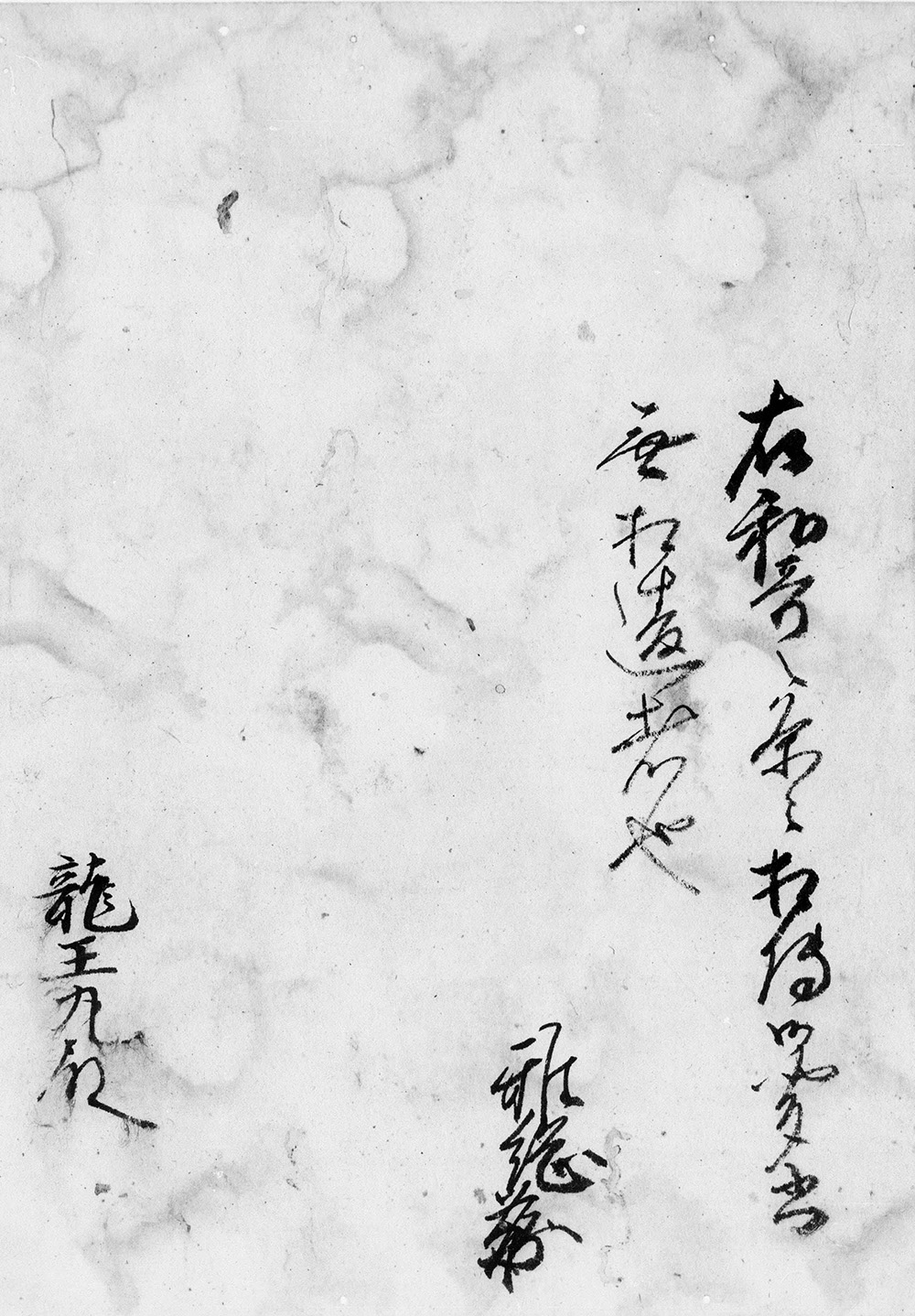

奥書「右和哥之条々相伝御聞書/無相違者也/雅綱(花押)/龍王丸殿」。https://doi.org/10.20730/200000984

五七五七七の音で紡がれる「和歌」は、古代から近世まで、近代以降は「短歌」となっていまに伝わる非常に息の長い文芸です。和歌をものす人々(=歌人)は、どの時代にあっても「よい歌人」であることを第一に心がけるものですが、この「よい歌人」の基準というものは、時代によって大きく異なります。ここでは中世の場合を紹介しましょう。

中世における和歌は、こんにち我々が行うような、見たこと・感じたことを表現する文学ではありません。あらかじめ設定された歌題(かだい)に対し、その要求を満たすべく和歌を詠む「題詠(だいえい)」を前提とします(テレビ番組「笑点」の「大喜利」を極めて厳粛に行ったもの、と考えるとわかりやすいかもしません)。

出題される歌題は四季や恋といった主題に応じてほぼ無限に存在しますが、それぞれにおおよその規定(本意(ほい)と呼びます)があり、これを守らないものは評価されません。中世の歌人は、この題詠を体得すべく、あるいは師匠につき、あるいは先行の歌集をひもときながら、生涯修練を重ねることになります。現在、各地に膨大な量の歌書歌集が伝わっていますが、それはこうした歌人たちの作歌修練をあとづける必然の産物なのです。

さて、キチンとした和歌を詠めるだけでは、この時代、「よい歌人」とはいえません。彼らの関心は、作成した和歌を披露する場、歌会(うたかい)での所作(作法)にも向けられました。

当時の歌人は、規模はさまざまですが、なにがしかの作歌グループ(歌壇(かだん)といいます)に所属するのが普通で、そこで開かれる歌会に参加(出詠) することが、すなわち「和歌を詠む」ことと同義でした。

歌会の行程は主に、詠進(えいしん)(和歌を料紙に認(したた)め提出すること) と披講(ひこう)(提出された和歌を読み上げること)に分かれますが、例えば詠進ひとつをとっても、提出料紙の原料から寸法・書式、提出の順番・所作にいたるまで、身分・階級・性別・流派、あるいは時宜に応じた極めて複雑な規定が存在しました。これらの修得は、もとより一朝一夕になるはずもなく、歌会に通い詰め、師の教えを乞い、最終的にその認可を受けなければなりません。こうした過程を経て、歌人は一人前として受け入れられ、「よい歌人」を目指すスタートラインに立てるのです。

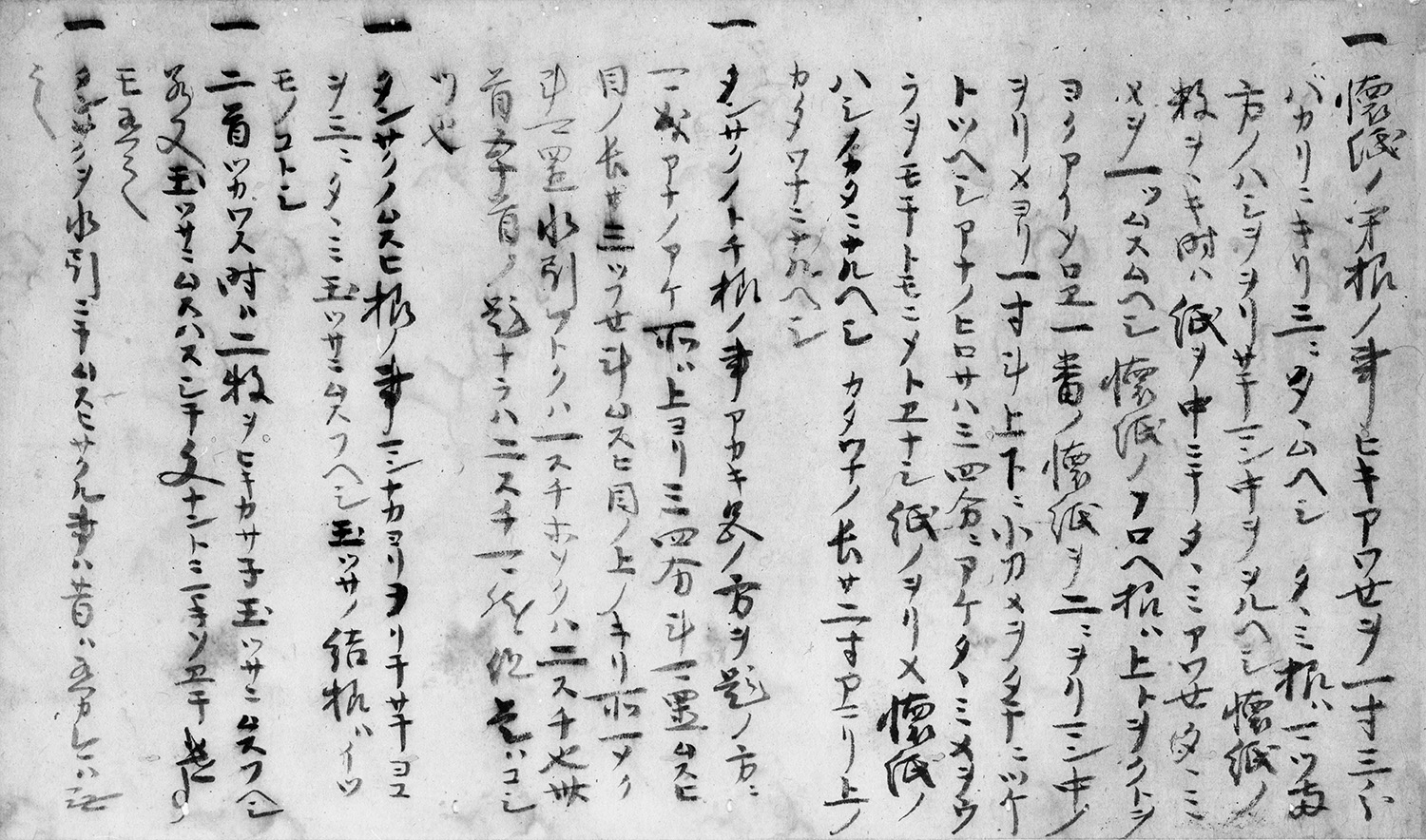

当館所蔵の『和歌之条々相伝聞書』は、戦国時代の歌道家飛鳥井雅綱(あすかいまさつな)(1489ー1571)が、後の今川氏輝(うじてる)、童形(どうぎょう)の龍王丸(たつおうまる)(1513ー1536)に与えた伝授書で、先に言及した師匠から弟子への「認可」にあたる資料です。内容は、

一、懐紙ノ閉様ノ事、ヒキアワセヲ一寸三分バカリニキリ、

三ニタタムベシ、タタミ様ハマヅ両方ノハシヲヲリ、サ

テマン中ヲヲルベシ・・・・・・

といった感じで、「和歌之条々相伝聞書」(奥書)とは言い条、もっぱら歌会の作法に関することばかりが記されます。(ここでは懐紙(歌を認める料紙) の綴じ方について)。現代の我々からすれば、いわば「どうでもいいこと」の羅列ですが、中世の歌人にとっては、こうした「現場の知」もまた、「よい歌人」であることに不可欠な教養だったのです。

(川上一)

文部科学教育通信2025年9月8日掲載記事より