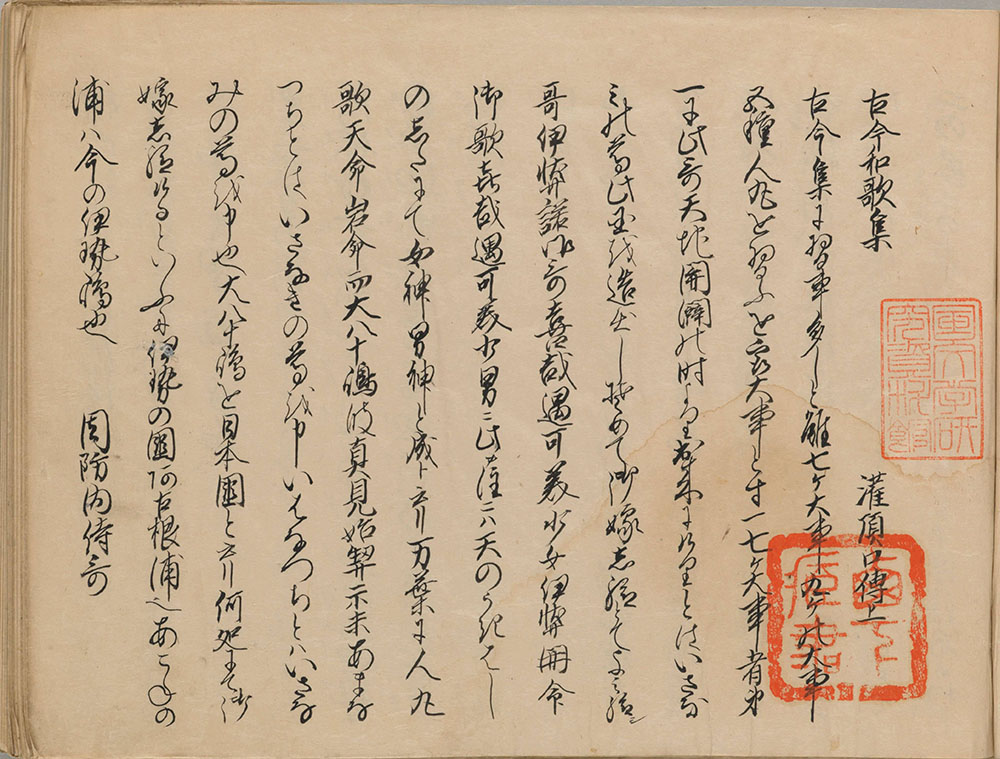

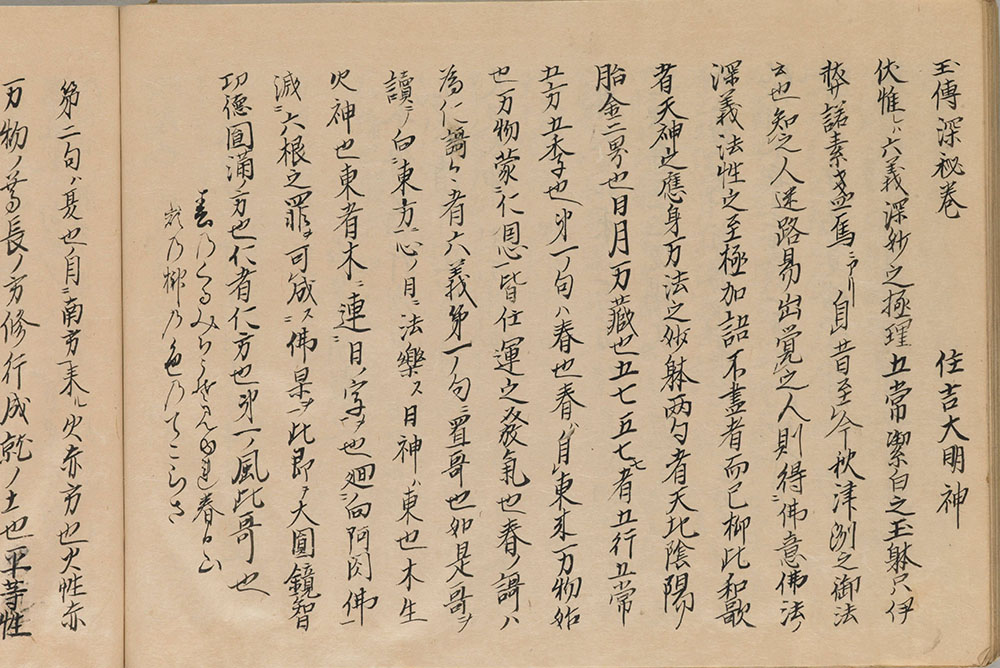

ここに、国文研が所蔵する書名のない一冊があります。表紙に題がなく、中には、『古今和歌集灌頂(かんじょう)口伝』と『玉伝深秘(ぎょくでんじんぴ)巻』という、和歌に関する学問の秘伝が綴じ合わされています。平安時代に編まれた『古今和歌集』と『伊勢物語』には、鎌倉時代から室町時代にかけて相次いで秘伝が作られました。本書はそれらを集めて一纏めにしたものの一つです。

今日、『伊勢物語』は古典の定番教材ですが、それは昔も変わりません。在原業平を彷彿とさせる「男」が、様々な女性と契りを結び、あるいは東国へ下ってゆくあの物語を、昔の人は 一人前の社会人=歌人になるために勉強してきたのです。

試みに本書を披けば、驚くべき解釈が陳列されています。例えば、あの東下りは事実ではなく、業平は実は京から一歩も出ていないのだ、と本書は言います。それでは物語に登場する「三河の国」や「八橋」とは何なのか。それは現実の地名ではなく、業平が契りを結んだ三人の女性と八人の女性の譬喩であり、彼女たちを想って止まないことを象徴しているのだ‥‥‥と展開してゆきます。こうした、今日の我々から見ればトンデモな読みが行き着く先は、業平が実は住吉の神の化身であって、彼の好色は衆生済度のための神聖な行いであった、という理解です。

突拍子もない読み、と思われるかもしれませんが、こうした言説は中世の『伊勢物語』注釈にはよく見られるものですし、金春禅竹(1405~1470)作の能《杜若》も、こうした注釈や秘伝の理解を踏襲しています。中世の人々は——500年に一人の天才と謳われた公卿、一条兼良(1402~1481)が『伊勢物語愚見抄』において『伊勢物語』の新たな読み方を示すまで——『伊勢物語』をこうした理解の下に読んでいたのでした。

そこには、今日の我々とは明らかに異なる価値体系を具えた“他者”がいます。

近頃、「日本人の心」とか「日本人の精神性」なる言葉をよく耳にします。この手の「日本人」という言葉は、まるで現代の私たちと同じような人々が過去に生きていたように錯覚させ、こうした“他者”の存在を、忽ちに見えなくしてしまいます。

過去に限らず、私たちが今生きている現代においても同じことです。現実にはいろいろな「日本人」が生きていて、お互いに理解し合えずに苦労しています。そんなあたりまえの日常を、あの便利な言葉はあっという間に覆い隠して、心地よい「一体感」を演出してみせます。

古典には、長い歴史を通じて蓄積した、膨大な数の“他者”が保存されています。それを一つ一つ丁寧に掘り起こしてゆくことが——あの便利な言葉が演出するエクスタシーに比べれば何とも晦渋ですが——、私たち国文学者の仕事だと思っています。

(髙尾祐太)