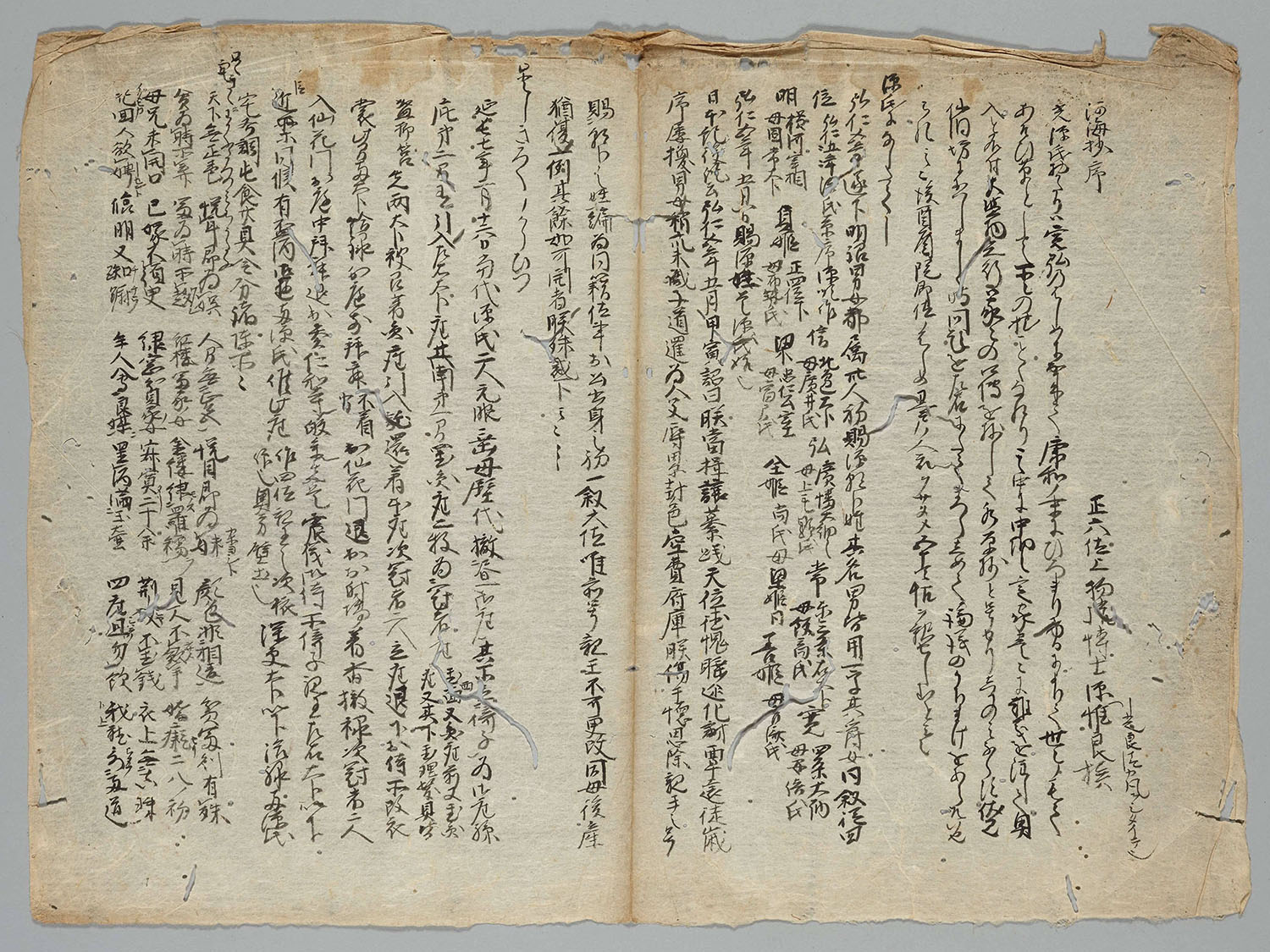

『河海抄』冒頭部分の抜書

『河海抄』冒頭部分の抜書

山鹿文庫蔵(22ー284) 断簡三葉

(序、料簡、桐壺巻、帚木巻から全9箇所)

https://doi.org/10.20730/200031368

古典文学とは何か、と問われてみれば、議論はおおかた作品の評価をめぐる話に発展します。俎上に上がった文学作品が「古典」と謳われるだけの根拠が求められ、その評価の基準、つまり何を以て「古典」とされてきたかが主な論点になりがちです。もちろん、これほどの求心力には評価問題の実際の重要性という理由もあります。特に、各世代に迫られる古典継承の是非を決める局面においては、このような偏重にも頷けるでしょう。ただし同時に、作品評価がその一側面に過ぎない事実を見失ってしまっては、故事にいう井蛙よろしく、「古典」という広くて深い文明現象の大半を見逃した理解になりかねません。

ここで画像に掲げたのは、作品一辺倒の古典把握に取りこぼされるような、その普段浮上しない側面が珍しく窺える資料です。古典という、実は広々した世界に対して遠望のきく理解を試みるなら、まずは古典とは作品(のみ)ではないことを意識する必要があります。例えば、たまたま明日発掘された太古の書物がいくら内容的に優れようと、そのまま古典とはなりません。無数無名の読者により時代の波風を乗り切って作品が手厚く届けられる現象こそが古典であり、作品が読者の様々な活動を経て初めて、古典とされていきます。古典文学とは、一種の営みです。そして画像の資料は、その営みの一環として儚く作られては消えるような、読書行為の偶然残された記録です。

そもそも、この資料が読解対象とする『源氏物語』ほど、「古典」たるものの読者側より生まれる性質を明示している作品はあまりないといえます。平安末期から現代にいたるまで『源氏物語』が数多くの注釈書にずっと伴われて伝わった歴史は周知のことです。これらの注釈は内容においても多種多様で、その執筆者も公卿・武家・地下を問わず多岐にわたり、一種の社会現象とすらなりました。便宜的に総じて「源氏学」と呼ばれるこの古典化する読解活動は時代と共に変容し、その記録としての注釈書もあるいは肥大化して本編より長くなり、あるいは対象を絞って洗練されていくなど、絶えず発展を遂げました。その一方で、資料に残りにくいながらこれらの活動をすべて取り込んで駆動させた読書行為と、初学の関心や期待に応えた講釈等による読者交流とが、注釈編纂のそもそもの環境基盤を形作って支えたことも忘れてはいけません。

掲出の資料は、後者のような活動を示すものとして貴重といえます。源氏学史上でも屈指の注釈書となる四辻善成『河海抄』(1367)の冒頭を一部写した、たった三枚の断簡ですが、詳しく見ればその書写本というよりは抜書で、内容のごく一部を抜粋したものと分かります。『河海抄』とは配列も大きく異なり、引用文章にも多数の省略が確認されます。写した体裁も一様でなく、本にもならず数枚を重ねただけの紙束で、いわば名もなき源氏学徒の奇跡的に伝わった勉強メモといった趣です。誰が何のためにどの範囲まで作ったかは知るすべもありませんが、れっきとした注釈書の類に比べ、源氏学の現場、「古典」という営みが繰り広げられた現場としては、本資料のような混沌とした状態の方がより典型的だったと考えられます。

(ノット・ジェフリー)

文部科学教育通信2025年12月8日掲載記事より