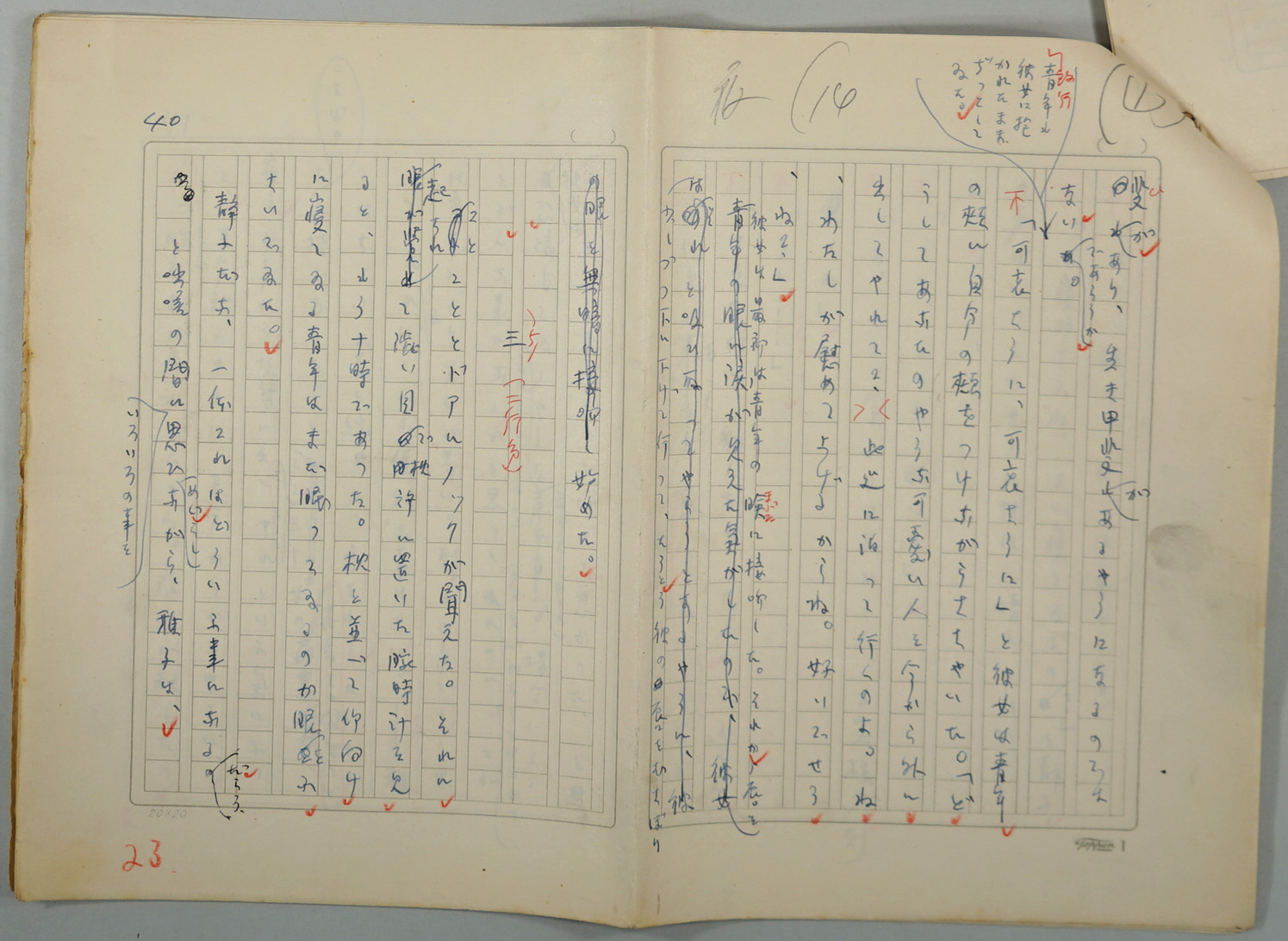

「一夜」草稿(正確には入稿原稿)冒頭部分。

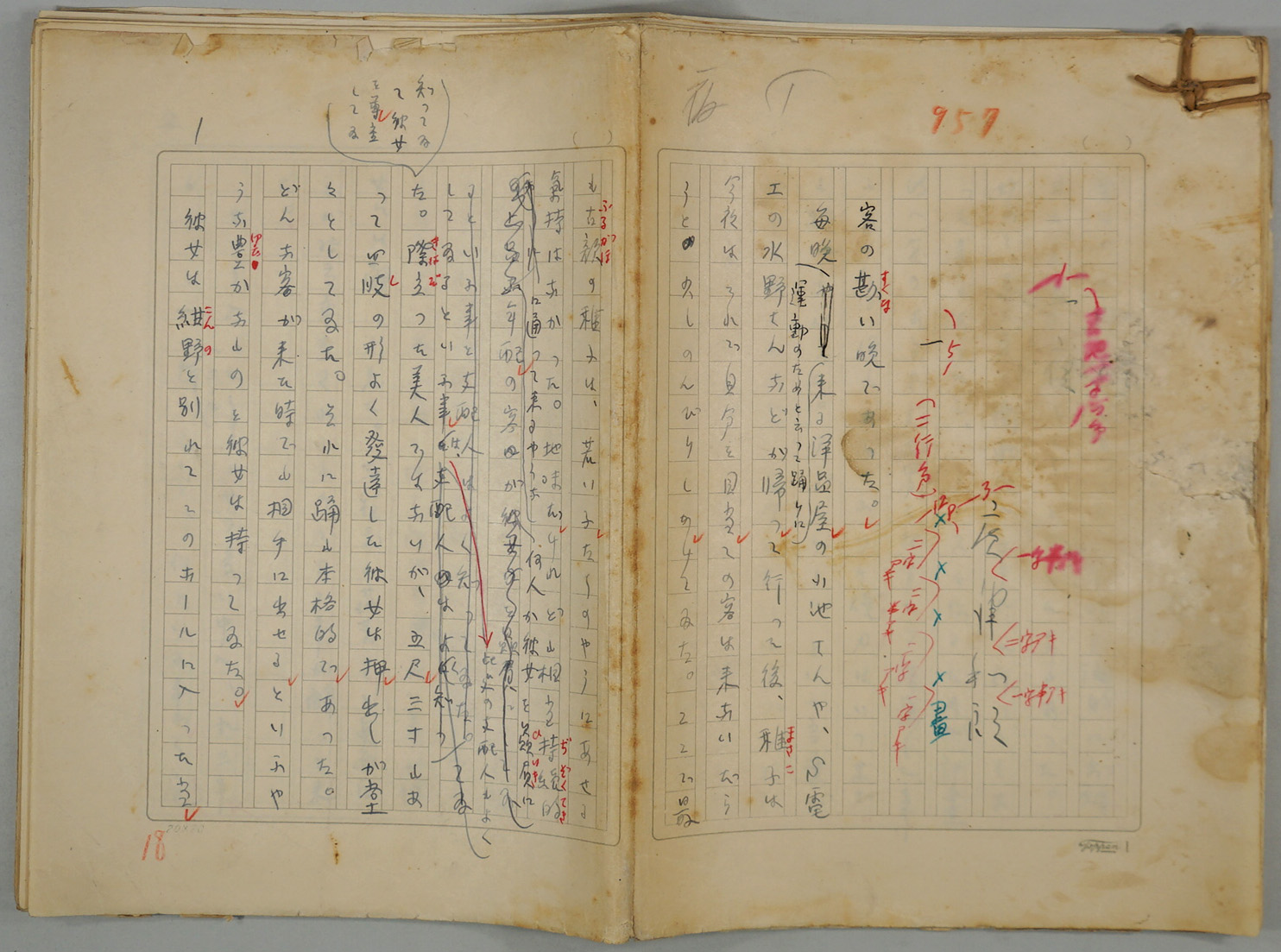

「一夜」草稿(正確には入稿原稿)冒頭部分。

同資料は 今後国書データベースで画像公開される予定

江戸の版元・蔦屋重三郎の活躍を描いた大河ドラマ「べらぼう」が先日最終回を迎えました。蔦重の耕書堂から出版された地本(黄表紙や洒落本)の数々は今や古典的な価値を見出されていますが、当時は庶民的娯楽の一つに過ぎませんでした。

ところで近代における、いわゆる大衆文学の位置付けもかつての地本と少し似たところがあります。しばしば近代文学史は、戯作を退け、人情(人の心理)を描くことを目指した坪内逍遥『小説神髄』(1885ー86)から起箪されてきましたが、そうした記述の流れにあって、娯楽志向の大衆文学は、純文学の日陰のような扱いになりがちでした。

しかし、純文学の側にも圧倒的な読者数を誇る大衆文学への拭いがたいコンプレックスがありました。1935年、「純文学にして通俗小説」を唱え、対立構図の止揚を目指した横光利一の「純粋小説」の試みはその好例でしょう。さらにこうした歩み寄りの延長線上に戦後の中間小説ブームがあります。

中間小説とは、まさに純文学と大衆文学の間を企図した文学の呼称です。ことばの起源は必ずしも明らかではないものの、1940年代後半から爆発的な広まりを見せ、復刊した『オール讀物』や『講談倶楽部』のほか、『日本小説』、『小説新潮』など種々の雑誌の誌面を飾りました。ここに取り上げる広津和郎の入稿原稿「一夜」も、実際には「中庸を得た女」と改題され、中間小説雑誌『小説公園』(第二巻第一号、1951・1)に発表された作の一つです。

広津と言えば、「神経病時代」(1917)以来、文壇を代表する小説家の一人でしたが、本作では戦後復興期の東京に虚無的生活を送る女性の心の機微が巧みを描いています。この原稿にはそのような表現を練り上げるにあたって、一字一句を蔑ろにせず、ことばを選び取っていくさまが克明に刻み込まれています。たとえば画像の2枚目からは、扇情的な男女の描写について、一度書いた内容を全て削って、直接的な表現に改めていたことがうかがえます。ここは恋愛に倦んでいた女性がまさに一夜限りの熱情に浮かされた場面であり、その突発性を表現するにあたり如上の改稿は奏功したのではないかと思えます。

とは言え、そのような中間小説は、ここ最近までは研究者の間でさえ、ほとんど忘れられた存在となっていました。それは、中間小説が「純文学の作家が、調子をおろしてかいた」(荒正人)ものとして、同時代からやはり純文学よりも軽視される向きがあったことも原因の一つと察せられます。

しかし、むしろ耕書堂の地本類から、江戸の豊穣な読書文化が見えてきたように、当時多くの人々を惹きつけていた中間小説なども含めて近代の文学史を捉えていくことで、新しい文学の景色が見晴らせるようになるのではないでしょうか。広津が「調子をおろしてかいた」とはとても思えない「一夜」原稿のおびただしい推敲の跡から、そんなことを考えさせられました。

(栗原悠)

文部科学教育通信2026年1月12日掲載記事より